在现代社会,财富管理成为越来越多人关注的焦点。然而,许多人忽略了一个关键的财富构建环节,那就是我们对金钱的思维模式和语言表达。知名财务顾问拉米特·塞西(Ramit Sethi)在近期一则视频中指出,我们谈论金钱的方式异常奇特,并透过对话揭示了这种语言背后的深层影响。他强调,财富的增长不仅依赖理财技巧,更根植于我们如何看待金钱及其赋予的意义。 塞西观察到,许多人在谈及花钱或理财时习惯使用负面或带有压力色彩的表达。例如,一周花费超过预算常被形容为“过得糟糕的一周”,这暗示了对自我财务掌控的无力感。

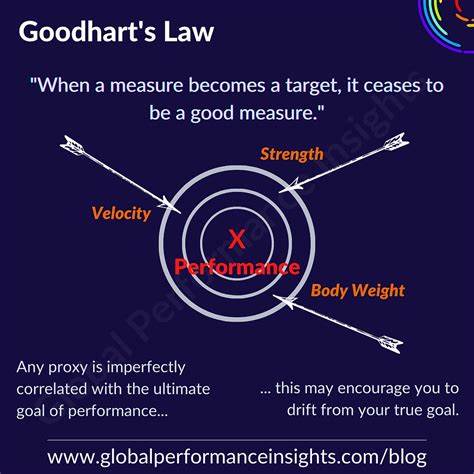

类似地,“我必须变得更擅长理财”这类说法,往往包含了对自身能力的不足感和对未来压力的预期。其实,这些表述往往掩盖了金钱的本质——作为实现梦想和选择自由的工具。 这种对金钱的负面认知,部分源自社会传统观念和文化误读。比如,有句广为流传的话“金钱是万恶之源”,其实源自圣经中“爱财是万恶之根”的说法。塞西指出,大众忽略了“爱”的前提,将金钱本身妖魔化。然而,金钱并非邪恶;相反,合理拥有和使用金钱能够带来更多机会和生活品质的提升。

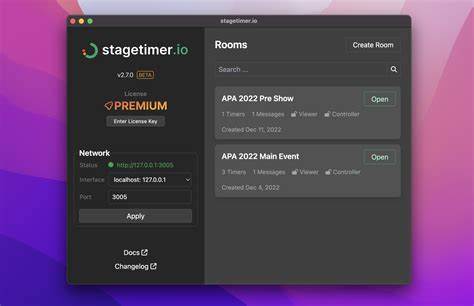

换言之,金钱是一种中性资源,关键在于我们的态度和使用方法。 改变对金钱的认知,首先需要关注自身的思维习惯。塞西倡导理财的第一步是“了解你的数字”,即对收入、支出、投资及储蓄有清晰的认知。通过定期检视银行账户和信用卡账单,能有效避免因不明白财务状况而引发的恐慌和焦虑,也能帮助形成更有掌控感的语言表达。掌握数字后,人的思维方式会趋向理性,语言也变得更为积极和开放,如“我知道我本月还有余地可以享受生活”而非“我又花多了,坏了一周”。 塞西的理念强调,金钱语言不仅是沟通的工具,更是内心世界的反映。

我们如何描述自己的理财状况,实际上透露了我们对财务安全感、自我价值以及未来可能性的觉知。举例来说,说“我正在努力为未来做储备”,体现了主动和积极的心态;而“我总是存不下钱”,则显示出潜在的无力感和消极情绪。调整语言习惯可以潜移默化地改善心理状态,从而促进理财行为的转变。 除此之外,塞西也谈及消费者对金钱的情绪反应。许多人让情绪主导消费,导致理财规划偏离轨道。社会常常鼓励节俭,但极端节约有时会让人忽视适度享受生活的权利。

塞西建议,合理评估预算,明确核心价值观后,适度花费是一种对自我的奖励和尊重。这样不仅能减轻心理负担,更能促进财富的健康增长。 在实际理财操作层面,塞西推崇的是“智能预算”,即根据个体具体情况灵活分配资金,而非一味限制消费。他指出,许多人因为缺少对自身财务的精准了解而陷入“我需要变得更会理财”的循环,实际上,做好智能预算可以让你在花钱时依然感觉自由和安全。此举不仅能优化资源配置,还能减少对未来的担忧。 通过对金钱语言的细致观察和调整,我们还能够识别潜藏的财务误区。

例如,总是以“我没钱”来描述状况,忽略了细节收入和支出的差异,反映的多是对现状的无奈而非客观事实。塞西鼓励人们走出这一困境,学会更精准地表达财务状况,比如“我目前的收入主要用于生活支出,未来计划增加投资”。这种具体且积极的表述有助于激发解决问题的动力。 另一个值得关注的层面是文化对金钱的影响。不同文化背景对金钱的态度有巨大差异,有些文化将金钱视为禁忌话题,有些则极度崇尚财富。塞西的观点是,无论文化如何,个人应建立起符合自身价值且健康的金钱观,避免陷入极端情绪和误区。

培养良好的财务语言习惯,是实现这一目标的重要步骤。 总结来看,拉米特·塞西的观点提醒我们,财富的积累不仅仅取决于外在的经济条件,更依赖于我们内在的思维模式和语言表达。通过察觉并跳出消极的金钱话语,学习用积极、具体且理性的方式谈论财务,人们可以更好地理解自身的财务状况,改善消费行为,进而实现财富的稳健增长。金钱并非单纯的数字游戏,它是一种关系、一种可能性,更是一段自我认知与成长的旅程。 因此,改变你的财富旅程,不妨从重新审视你与金钱的对话开始。关注你的财务语言,调整你的心态,拥抱金钱带来的多样机会,让财富自由成为可能。

每个人都可以在了解自身数字的基础上,塑造属于自己的财务故事,迈向更加光明的未来。拉米特·塞西的理念不仅为理财提供了新思路,更带来了深刻的心理启示,值得每一个追求财务自由的人深思和践行。