人与人之间的连接,是人类社会中最根本且极具价值的体验之一。然而,尽管每个人都渴望与他人建立联系,很多时候对于“连接”的具体含义却感到模糊不清。连接并不仅仅是表面的交流或者礼貌性的寒暄,它是一个深层的相互理解和共鸣过程,是心灵与心灵之间的桥梁。理解连接的真正含义,有助于我们在人际交往中变得更加真诚和开放,从而体验到真正的幸福与满足。 连接的核心在于彼此的共情,也就是双方能够相互理解对方的内心世界。真正的连接并非单向的,而是双向的“你懂我,我懂你”。

这种理解源于发现彼此的相似价值观、相似经历以及相近的视角。人们在共享价值观和过去经历时,会产生一种安全感和信任感,这使得他们能够坦诚相待,放心地表达真实的想法和感受。这种坦诚是连接的基石,它让彼此都觉得被理解和被接纳。 人类天生渴望连接。如果将孤独比作心灵的疾病,那么连接无疑就是治愈的良方。孤独不仅仅是身体的孤立,而是心理上的空洞感,是无法被其他方式填补的深层缺失。

通过真正的连接,这种空虚感得以缓解,心灵得以安定。连接不仅是情感上的慰藉,更是心理健康的重要保障。它帮助人们在复杂的社会中找到归属感和意义感,从而增强幸福感和生活满意度。 然而,连接并非容易实现的。它需要个人放下防备,勇于暴露内心真实的想法和感受。在日常生活中,人们往往习惯于表面交谈,比如谈论天气、交通或者其他无关痛痒的话题。

虽然这些话题有助于维持一定的社交礼仪,但并未触及心灵深处,因而很难达到真正的连接。小谈话通常是为了避免暴露自己,以免带来情感上的脆弱和风险。了解连接的核心意义,也就是说理解为什么简单的闲聊无法满足深层次的人际需求,对我们的社交方式提出了挑战。 回顾童年时期,我们更容易与人建立连接。小孩子天真无邪,心怀开放,没有太多心理防备。他们的价值观和人生经验尚未完全形成,因此更加坦率地表达内心的感受。

这种毫无戒备的表达天然地促成了彼此之间的连接。与之相比,成年人往往经历了诸多情感上的挫折和伤害,导致他们不得不建立心理防护墙,以保护自己不受伤害。这种防护墙虽然起到了保护作用,却也无形中隔断了与他人真正连接的可能性。 这些心理防壁随着时间推移而不断加固。当成年人试图建立深层次的关系时,这些阻碍往往让交流变得困难。试图真正了解一个人内心的想法和感受,常常像在与一道厚实的墙对话,让人感到沮丧和无力。

于是,许多人选择退回到表面的社交模式,满足于安全但浅薄的人际交往。这种状态导致了社会整体上的孤立感和情感疏离。 要想恢复真正的连接,关键就在于放下这些心理防备。放下防备意味着允许自己暴露真实的情绪和想法,哪怕这会带来某些风险和脆弱感。当我们选择诚实地回答别人“你好吗”这个看似简单的问题时,我们实际上就在为连接创造可能性。诚实的表达成为打开心扉的钥匙,让对方看到真实的自己,也让自己获得理解和接纳。

连接不仅仅局限于亲密朋友之间,它同样存在于日常生活中的各种关系之中。无论是在家庭、工作场所还是社交聚会上,任何形式的真正交流都能促进彼此理解,增强彼此之间的信任感。通过不断地尝试与他人分享内心真实的想法和感受,我们能够逐步降低心理隔阂,重建亲密和信任。 在数字化时代,人与人之间的连接面临新的挑战。虽然社交媒体的兴起使得远距离交流变得方便,但这些交流往往缺少深度和真实性。点赞和评论无法替代面对面的真诚对话,很多人因此体验到“数字孤独感”,即即使被成千上万人关注,内心依然感到孤立无援。

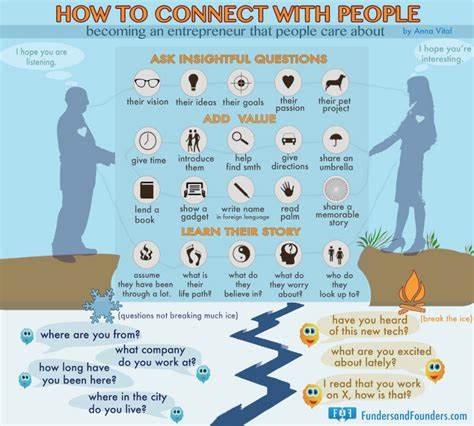

这进一步强调了真实连接的重要性。 建立连接的过程虽然有时令人感到危险和不安,但它带来的回报是巨大且长远的。人与人之间的深层连接能增进情感满足,减少压力和焦虑,提升自我价值感。研究表明,拥有良好社会关系的人通常拥有更好的身体健康和更长的寿命。心理学也强调,情感连接是维护心理韧性和促进个人成长的关键因素。 在实际生活中,要培养连接能力,首先需要培养自我觉察。

了解自己内心的需求、价值观和情感,是能够真实表达自己的前提。其次,学会倾听他人,真诚关注对方的情绪和观点,也是实现共情的关键。当彼此都能放下争论和防御,用心聆听与表达时,连接就有了生长的土壤。 人与人之间的连接是一种深刻的情感体验,是人类幸福感的重要来源。它需要敢于敞开心扉,勇于面对脆弱,也需要真诚的理解和共情。拥抱这种连接的可能,不仅可以帮助我们克服孤独和隔阂,还能让我们在人生旅途中获得更多的支持和爱。

无论身处何地,持之以恒地追寻和维护这种连接,都会是我们走向更加圆满人生的关键所在。