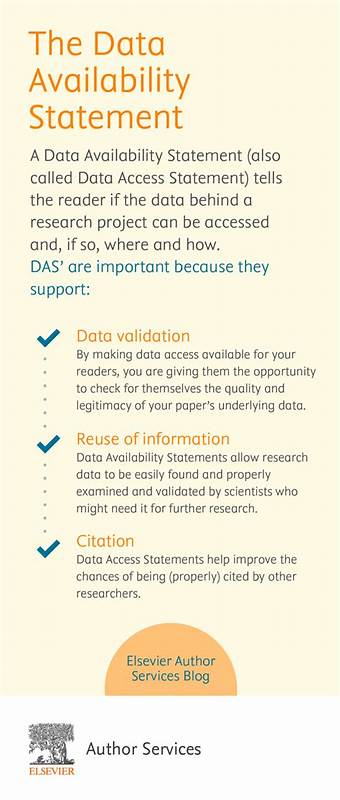

数据可用性和政策:提升科学研究透明度的重要一环 在当今科学研究与技术快速发展的时代,数据的可用性与开放性逐渐成为学术界和研究机构关注的焦点。随着数据科学的崛起,研究人员产生了海量的数据,而这些数据的共享与利用,直接关系到科研的透明度和有效性。为了促进科学研究的可持续发展,各个领域的期刊和组织都开始制定更加严格的数据可用性政策。 数据可用性政策的核心是确保研究数据的透明性和可重复性。科学研究的成果往往需要不断被验证和重现,只有确保数据的开放和可访问,其他研究者才能对其做出有效的评估与再研究。在这方面,一些领先的学术期刊和科研机构已经开始实施相关政策。

例如,许多高影响力的学术期刊要求作者在提交论文时,提供数据可用性声明,说明支撑论文结论的数据来源和可获取方式。这不仅能够提升论文的可信度,也为同行评审提供了更多的信息基础。 在中国,随着科研环境的不断改善和国际化的推进,数据可用性政策也正在逐步得到推广。许多高校和研究机构开始倡导科研人员上传和共享他们的研究数据。在这一过程中,数据存储和分享的基础设施也得到了相应的建设,相关的公共数据存储库如“国家数据共享服务平台”逐渐被建立,旨在方便研究人员分享和获取数据资源。这一举措不仅能提升国内科研水平,还有助于培养科研人员的开放科学意识。

除了政策的推动,技术的发展也是实现数据共享的重要基础。现代技术,特别是互联网和云计算的普及,使得数据的存储、管理与共享变得更加方便与高效。研究人员可以利用各种在线平台轻松分享和存储数据,确保其他人能方便地访问这些信息。同时,数据共享平台的不断增多,也提供了多样化的选择,以满足不同类型数据的需求。例如,特定领域的研究者可以选择专门的数据存储库,如生物医学领域的Gene Expression Omnibus(GEO)和ArrayExpress,确保数据的安全与合规。 然而,在推进数据共享的过程中,仍然面临许多挑战。

例如,如何平衡数据开放共享和参与者隐私保护之间的关系就是一个重要的议题。在许多研究中,尤其是涉及人类受试者的医学研究,保护个人隐私是必须遵循的伦理要求。在这种情况下,研究人员需要在共享数据与保护受试者隐私之间寻找一个适当的平衡。 为此,许多期刊和研究机构建议,研究人员在进行数据共享时,可以采用“去标识化”的方法,即在数据中去除能够识别个体的信息,以保证数据在不损害隐私的情况下,依然可以为其他研究者使用。同时,研究人员还需在他们的“数据可用性声明”中清晰地说明数据的共享条件和限制,确保数据的使用符合伦理标准。 此外,数据质量和标准化也是数据共享过程中的一大挑战。

不同的研究团队在数据收集和记录过程中可能采用不同的方法和标准,这可能导致数据的一致性和可比性问题。为了克服这一障碍,越来越多的学术机构开始倡导使用统一的数据标准和格式,以便于数据的整合和比较。与此同时,数据的管理和注释规范也是确保数据可用性的关键,良好的数据管理不仅能提高数据的可用性,也能够更好地服务后续研究。 总体而言,数据可用性和政策的制定与实施,不仅是对科研透明度的推动,也是对科学合作精神的弘扬。在数据驱动的新时代,研究者需要意识到,开放共享数据不仅是自身科研成果的展示,更是推动整个学科进步的重要力量。通过数据的共享与合作,科学研究可以实现更加高效的知识传播和创新。

在未来,随着全球科研环境的不断变化和数据科学的进一步发展,我们可以预见,数据可用性政策将继续演变,不断推动科学研究的公平性和开放性。面对日益复杂的科研挑战,唯有通过数据共享与合作,我们才能开启科学研究的新篇章,推动技术进步和社会发展。 在这一过程中,各类利益相关者,包括科研机构、期刊、研究人员和政策制定者,都应当积极参与到数据可用性与政策的制定和执行之中,共同构建一个开放、信任和合作的科学研究生态系统。这不仅将有利于提升科研质量,也为未来的科学发现铺平道路。 最后,正如我们所看到的,数据可用性与政策的推广虽然面临诸多挑战,但它代表了科学研究的新方向,也是一场对科研诚信与透明度的追求。在接下来的日子里,让我们共同为这一目标而努力,推动科学研究走向一个更加开放和共享的未来。

。