近年来,随着技术的进步和全球经济的转型,美国制造业经历了深刻的变革。自动化、机器人技术和人工智能的出现,不仅改变了生产方式,也对劳动市场产生了巨大冲击。在这一背景下,乔·罗根在其知名播客节目《乔·罗根体验》中,对制造业工作特别是美国工人的身份认同问题进行了深入探讨,揭示了现代经济变迁背后的复杂社会心态。 乔·罗根指出,当下美国大多数人并不渴望进入制造业岗位。尽管有调查显示,80%的美国人认为国家需要更多的制造业岗位来振兴经济,但只有约四分之一的人表示自己愿意从事这类工作。这种矛盾一方面体现了制造业在国家经济中的重要性,另一方面也反映了制造业岗位自身吸引力的不足。

制造业岗位的吸引力不足主要源自多方面因素。首先,过去几十年里,制造业工作大量外包至海外,导致岗位减少,薪酬增长有限,工作条件却相较于其他行业缺乏竞争力。其次,制造业工作被视为体力劳动及重复性任务,而现代年轻一代更倾向于选择技术含量高、环境舒适且发展前景明确的行业。 然而,乔·罗根特别强调了一个被忽视的维度,即现任制造业工人对工作的身份认同感。他指出,这些工人往往视自己的职业为“整个身份”的一部分。不少制造业员工在当地社区享有良好声誉,拥有稳定收入与福利,他们的生活方式和自我价值高度依赖于制造业这份工作。

一旦因为自动化或经济结构调整失去工作,不仅仅是经济收入的损失,更是心理和社会认同的巨大打击。 乔·罗根深刻指出,技术进步带来的职业结构变化对某些群体而言,是的一场“身份危机”。这些工人缺乏足够的资源和心理准备去适应职业转型,也难以迅速获得新的技能培训和就业机会。对他们来说,失业不仅仅是失去收入,更意味着失去社会归属感和自我价值的体现。 推动就业再培训和教育建设成为应对这一难题的重要方向。专业人士和政策制定者需要关注将制造业工人纳入新经济体系的路径,包括提供技能升级、职业指导和心理支持,帮助他们完成从传统制造到现代服务或技术领域的顺利转型。

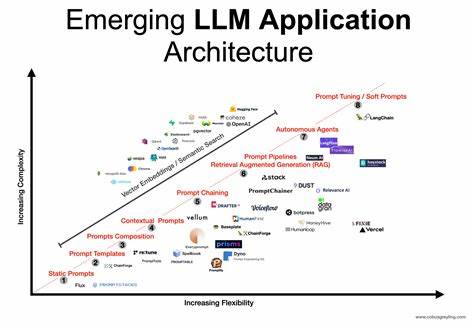

与此同时,乔·罗根与Replit首席执行官Amjad Masad的对话也带来了不同视角。Masad指出,虽然公众目光往往聚焦于制造业自动化冲击,实际上许多白领“脑力劳动”岗位同样面临被人工智能取代的风险。尤其是那些重复性强、规则明确的办公任务,如软件质量检测、数据处理等,很容易被自动化工具代替。在未来,职业安全的焦点或许将从制造业向白领行业转移。 这种观点提示我们,技术变革的影响是全方位、多层次且复杂的,不同职业群体面临的挑战和机会各不相同。制造业工人身份认同的危机只是其中的一部分,而对那些白领岗位的自动化威胁,也提出了新的社会治理和人才培养课题。

美国政治话语中,尤其是前总统特朗普曾大力倡导制造业复兴,试图将其塑造为国家威望和经济实力的象征。制造业被赋予了“美国梦”的重要标签,成为许多民众怀旧和民族认同的寄托。然而,现实中制造业岗位的吸引力却大幅降低,年轻人普遍不愿进入制造行业,这使得传统“制造业强国”的愿景面临挑战。 在这一矛盾中,社会需要更现实和务实的对话与政策。仅仅依靠制造业岗位数量的增加,未必能解决就业结构性问题。提升制造业现代化水平、推动高附加值制造、促进跨行业人才流动,以及加强工人职业适应力培养,或许才是更可行的发展路径。

此外,社会心态调整也是关键。必须正视制造业工人的价值和贡献,同时引导广大劳动者树立多元化的职业观,打破传统行业壁垒,促进创新和创业文化的健康发展。这不仅是应对技术变革带来冲击的长期战略,也是促进社会公平与包容的重要途径。 总之,乔·罗根对制造业工人身份认同的关注,引发了对劳动力市场深层次问题的反思。工作不仅仅是谋生的手段,更承载着个体的尊严、自我价值和社会角色。在快速演变的经济环境中,如何帮助人们实现职业平稳转型,同时维护其心理健康和社会归属感,是当代社会亟需破解的难题。

未来,美国制造业及整体就业结构必将继续发生深刻变化。技术进步带来的挑战和机遇并存,只有通过多方协作,综合施策,从工人培训、社会保障、经济结构调整乃至文化认同等多个维度入手,才能真正实现经济的可持续发展和社会的和谐繁荣。乔·罗根的观点提醒我们,经济转型背后,是关于身份认同和人文关怀的重要议题,值得每一个人深思。