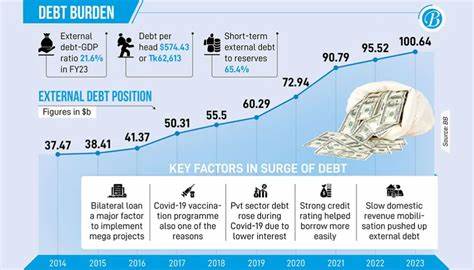

金融压迫回潮:重温历史教训与当代启示 近年来,随着全球经济的不断波动和国家债务水平的飙升,金融压迫这一曾经在20世纪中期盛行的现象再度浮出水面。金融压迫是指政府通过一系列政策手段,导致资本流向和资金成本受到人为操控,通常以低于市场水平的利率借入资金。这种做法虽然可以在短期内缓解债务负担,但长期来看可能对经济的健康发展造成严重影响。 回顾历史,自第二次世界大战以来,许多国家通过金融压迫成功降低了债务与国内生产总值(GDP)的比率。那时,许多政府采取了包括强制储蓄、利率管制等措施,以确保资本流向国家及其支出的需要。这种现象在战后经济恢复期取得了一定的成功,推动了各国经济的复苏。

然而,随着时间的推移,金融压迫的副作用逐渐显现,导致了资源配置的不效率和市场信号的失真。 如今,在经历了2008年金融危机后,许多发达经济体发现自己面临着巨额的公共和私人债务。政府在寻找资金来源的过程中,不得不重新考虑采用金融压迫策略来降低债务负担。根据国际货币基金组织(IMF)的研究,当前各国政府正在通过低利率政策和其他非市场手段,试图将更多资金集中到公共债务的融资中。这样的政策看似可以解决短期的问题,但却引发了人们对经济长期稳定性及可持续性的担忧。 在这种情况下,金融压迫的运作机制也变得更加隐蔽和复杂。

一方面,各国央行通过量化宽松政策大量购买国债,进而将利率维持在较低水平,借此减轻政府的利息支出;另一方面,由于各国对资本流动的监管加强,国内债务市场变得相对封闭,造成了资金供需失衡。这种现象在新兴市场经济体表现尤为明显,许多国家已开始采取更加严格的资本管制措施,以防止外资快速流入导致的市场不稳定。 然而,金融压迫并非没有代价。在短期内,低利率政策有助于降低债务服务成本,但它也可能导致实际利率为负,进而侵蚀债务的真实价值。这实际上是一种隐性税收,转而由储蓄者承担。这种不透明的政策手段在经济增长缓慢和政府支出紧缩的背景下,显得尤为受欢迎。

相比直接增加税收或减少开支,政府通过金融压迫的方式来减轻债务负担,是一种更容易为公众接受的“隐秘税”。 在发达国家,金融压迫的影响已经显现。在美国和英国,央行的大规模国债购买使得这些国家的债务水平攀升至历史高位,同时创造了一个对国债的“圈内市场”。在这种市场环境中,政府的债务在一定程度上依赖于国内金融机构的支撑,而不是基于市场供需的合理配置。这种依赖性在金融危机后愈发明显,使得国债的实际风险与收益关系变得模糊。 面对这样的新常态,专家警示,金融压迫可能会在未来导致更为严重的经济问题。

首先,长期低利率环境可能导致经济资产的显著扭曲,促使资金涌向风险更高的领域,形成资产泡沫。其次,过于依赖低利率政策,可能导致债务的累积愈加严重,最终形成不可持续的债务危机。此外,金融压迫还可能导致收入不平等加剧,富裕阶层因持有更多资产而受益,而中低收入家庭则因存款利率低迷而遭受损失。 总结而言,金融压迫作为一种历史悠久的政策手段,再次成为各国政府面对高债务压力时的“解决方案”。尽管短期内看似能减轻债务负担,但长期的潜在风险和经济扭曲令无数经济学家深感忧虑。从历史的教训来看,政策制定者需要慎重对待金融压迫的使用,必须综合考虑其可能带来的长期影响,以保障经济的可持续发展。

面对未来,不同国家应加强合作与沟通,共同寻找解决债务问题的良策。只有在政府与市场之间找到一个健康的平衡点,才能真正实现经济的复苏与繁荣。