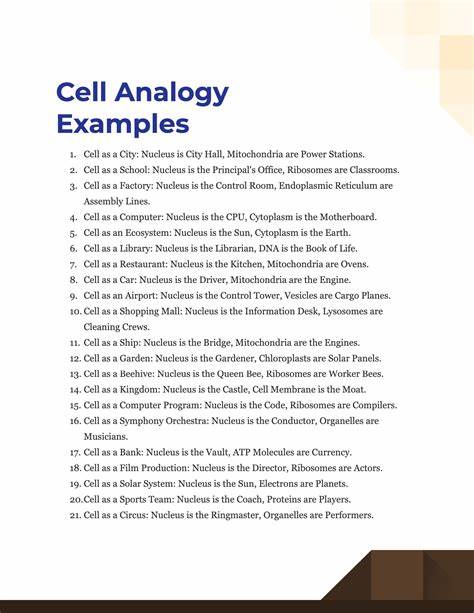

在软件工程领域,寻找类比和比喻以更好地理解和设计系统一直是设计者们的重要思路。将软件系统类比为生物细胞,尤其是在考虑模块化、自主性和协作能力时,似乎提供了一个既自然又富有启发性的视角。著名计算机科学家阿兰·凯(Alan Kay)就曾提出过这样的“生物学类比”,认为软件组件可以像细胞一样被构建,每个组件应拥有清晰的边界,既能自主运行,也能与其他组件协作。然而,这个类比虽然能触及一些软件设计的核心原则,但一旦深入探讨,就能发现其存在的显著局限和潜在风险。细胞作为生命单元,拥有复杂而庞大的信息存储机制——人体细胞中约有60亿个DNA碱基对,每一个碱基对能够存储相当于2比特的信息。换算成计算机存储容量,这相当于约1.4GB的数据量,类似于一个中等容量的音乐播放器。

不仅如此,这样的遗传信息在整个生命体内的所有细胞之间被大量冗余复制,甚至在不同个体和物种之间也存在较高程度的重复。从计算机系统的角度来看,这种信息存储策略无疑是高度冗余且效率并不理想的。对软件工程来说,冗余的数据和重复的组件常常被视为低效和反模块化的表现,容易导致系统臃肿、难以维护和升级。生命系统看似在遗传信息上传递中采取了“肥胖”的策略,这与现代软件追求的轻量化和模块化设计形成鲜明对比。另一方面,细胞虽拥有冗余信息,但它们通过细胞膜等结构实现了明确的边界隔离,保证了组件的自主运行和信息安全,这一点与现代面向对象或代理式编程理念不谋而合。软件设计中强调模块的封装和界面清晰就是对细胞膜这一生物特性的模拟。

更重要的是,生物系统展现出的高度鲁棒性和自我修复能力,是现代软件工程所极为渴望的特质。细胞能够自治地感知外部环境并适时调整功能,相比之下,许多软件系统在动态应对变化和异常时仍显笨拙。阿兰·凯强调的灵活性和动态性正是这些生物系统的宝贵遗产。因此,尽管类比在细节上难以完全对应,细胞结构为软件设计提供了灵感,尤其是在自治代理和弹性系统的设计上。值得注意的是,演化与软件设计的根本目标存在显著差异。生物演化并不追求效率或者模块化规范,而是通过自然选择和随机变异来实现物种的适应和延续。

软件系统的设计则需要明确的目标指向、可维护性和持续改进能力。不同于漫长的自然演进,软件必须能够被智能设计者掌控、更新和优化,这是目前生命系统无法做到的。智能设计者的存在要求软件必须具备良好的模块划分和灵活的接口设计,以便在未来能迅速修复缺陷和应对新的需求。而生命体中那种普遍存在的“意大利面条式”代码结构,虽然在自然选择的背景下可行,但对软件工程来说是不允许的。阿兰·凯本人也深知这一点,他设计Smalltalk时就权衡了这些生物学类比的优缺点,力求构建既有生物系统中自治性和灵活性,又具备良好软件工程实践的编程语言。归根结底,将细胞作为软件的类比更多地是一种理念上的启示,而非具体的实现蓝图。

细胞的“复杂性”实际上是生物体基于环境变化和适应需求不断调整的结果,它们在信息冗余和界面封装上的特征给软件开发者提供了重新思考模块设计和系统自治性的契机。从软件工程的视角而言,值得追求的并非所谓的“复杂”本身,而是“复杂”的另一种表达——即“精密”和“成熟”的“精巧复杂度”。复杂度如果失控,则会带来维护难度,但如果被恰当管理,则是系统韧性和功能丰富性的表现。类比细胞与软件还提醒我们,鲁棒性和适应能力比简单的模块划分更重要。一个优秀的软件系统不仅要结构清晰,更需要具备容错和灵活适应环境变化的能力。这正是细胞系统久经演化的最大优势,也是软件设计应该借鉴的核心价值。

然而,在借鉴生物系统的思维模式时,软件设计者应当保持理性和谨慎,认清两者目标和机制上的根本差异。不能因为生物系统的巧妙就盲目照搬其低效的冗余与复杂性。软件工程应当追求的是既具有生物系统般健壮与自治特点,又符合现代工程学模块化、可维护、可扩展的特性。综上所述,虽然细胞与软件的类比提供了宝贵的思考资源,启发我们思考如何设计更加灵活、自治和鲁棒的系统,但这种类比在具体实施和架构设计上存在诸多限制。软件设计应去芜存菁,从生物启示中汲取本质,与现代工程原则相融合,打造符合现代需求的优质软件系统。正如阿兰·凯所言,尽管生物系统远比我们目前所能构建的软件复杂且“精密”,但如果把设计目标放在智能、可控与动态进化的软件上,则必须超越单纯的生物类比,用工程的智慧去指导实践。

。