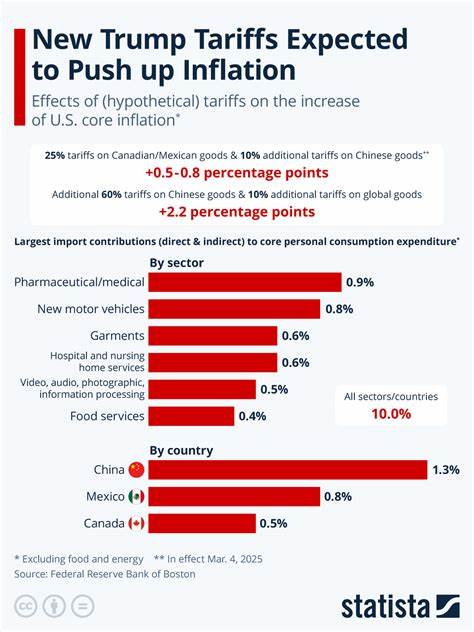

近年来,关税政策成为影响全球经济格局的重要因素之一,特别是在美国与多个贸易伙伴之间的贸易摩擦加剧后,关税的提高不仅直接推动了进口商品价格上涨,还间接加剧了国内通胀压力。美国前总统特朗普在任期间大力推行关税政策,试图通过关税手段保护本土产业,减少贸易逆差,但随之而来的副作用也逐渐显现。在通胀不断攀升的背景下,市场普遍关注美联储的货币政策走向,特别是当时的美联储主席杰罗姆·鲍威尔在经济治理中的角色备受关注。然而,尽管特朗普与鲍威尔在政策理念上存在分歧,但特朗普仍未能顺利替换鲍威尔,这背后隐藏了复杂的政治和经济因素。关税对通胀的影响主要体现在进口商品成本的上升。美国作为全球最大经济体,与多个国家有密切的贸易往来,关税提高使得原本依赖低价进口的零部件、消费品价格上涨,成本的提升最终传导到终端消费者,推高了商品价格指数。

特别是在原材料和制造成本已经因疫情等因素走高的情况下,关税的叠加效应使得通胀压力更为明显。通胀上升不仅影响普通民众的生活成本,也对企业的生产经营环境构成挑战。面对通胀压力,美联储的加息预期增强,货币政策趋紧成为市场共识。作为美联储主席,鲍威尔在维护经济稳定和控制通胀方面扮演着关键角色。虽然特朗普在公开场合曾多次表达对鲍威尔加息政策的不满,希望能够通过更温和的货币政策推动更高的经济增长,但鲍威尔坚持独立性,主张根据经济数据调整政策,避免因政治压力而做出损害长期经济健康的决定。特朗普无法轻易更换鲍威尔的原因不仅仅在于制度性的独立性保护,更涉及到市场信心和政策连续性的问题。

美联储主席的稳定与专业性是资本市场和经济主体信心的重要保障。如果因为政治因素频繁变动主席,可能引发金融市场波动,增加投资风险,不利于经济的稳定发展。此外,特朗普政府期望通过强硬的贸易政策与货币政策配合来推动经济增长,但货币政策的过度宽松可能进一步加剧通胀,损害美联储的长期信誉。鲍威尔坚持货币政策独立,事实上也保护了特朗普政府经济政策的长远利益,避免激烈的货币宽松导致资产泡沫和经济过热。从政治角度来看,特朗普虽有更换美联储主席的法定权限,但在实际操作中面临诸多阻力,包括来自国会、金融界以及美联储自身的反对声音。更换主席不仅需要复杂的确认程序,同时也需要考虑公众与市场的接受度。

在经济形势日益复杂、全球贸易环境变化剧烈的情况下,保持货币政策稳定性显得尤为重要。总的来说,关税作为特朗普政府重要的贸易政策工具,对通胀构成了显著推动作用,而面对这一现实,美联储的货币政策调整成为平衡经济压力不可或缺的部分。特朗普尽管有意通过调整美联储领导班子来实现更符合自己政策意愿的货币政策,但因经济和政治多重因素制约,无法轻易替换鲍威尔。两者之间的紧张关系也反映了现代经济治理中货币政策独立性的重要性,以及政策制定者在面对复杂经济环境时必须权衡的多重利益。这一系列现象不仅对美国经济产生深远影响,也为全球经济的稳定与发展带来了启示。面对未来可能持续的通胀压力和国际贸易不确定性,如何协调贸易政策与货币政策,保障经济的平稳运行,将是各方必须认真考虑的重大课题。

。