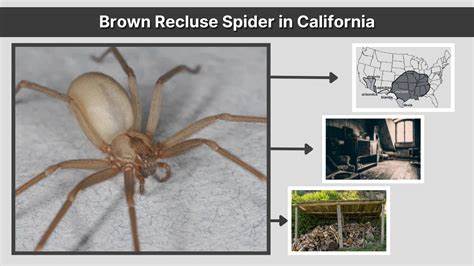

布朗隐士蜘蛛(Loxosceles reclusa)被传闻是加利福尼亚家庭和社区中一种致命的爬行动物,然而经过加州大学河滨分校多年的权威研究和大量标本鉴定,事实证明,加州并不存在布朗隐士蜘蛛的自然种群。这种误解多数源自于媒体夸大报道、公众恐慌以及医学诊断中的误判,导致一种荒谬却坚固的都市传说在民间传播。专家们警告,盲目相信这些传说不仅妨碍正确的医疗诊断,还给公众带来不必要的心理负担和防治误区。加州蜘蛛界最具真实威胁的并非布朗隐士蜘蛛,而是黑寡妇蜘蛛(Latrodectus hesperus),这种蜘蛛在本州广泛分布,毒性强,历史上其咬伤病例曾导致过几例死亡,但在现代医疗条件下风险大幅降低。黑寡妇成虫因其标志性的黑色圆润体态和腹部红色沙漏形状极易辨认,而其幼体外观则呈现斑驳的白色和棕褐色条纹,常被误认为是布朗隐士。布朗隐士蜘蛛实际上主要分布在美国中西部地区,包括内布拉斯加、德克萨斯、俄亥俄南部和乔治亚州一带,那里它们是常见的室内蜘蛛,经常成群聚集在隐蔽角落。

统计数据显示,在这些原生地,一个普通家庭中经常能发现数十只布朗隐士蜘蛛,而居住者却很少遭受咬伤,更无持续恐慌。反观加州,几十年间的蜘蛛收集和研究活动仅发现极少数由搬家或货运偶然带入的单只个体,没有建立起稳定的繁殖种群。令人讽刺的是,加州医务人员每年诊断的布朗隐士蜘蛛咬伤病例却多得惊人,与实际存在的蜘蛛数量极不相称,体现出严重的误诊问题。引发这些误诊的原因包括缺乏对当地蜘蛛种群的科学认识以及将各种形态类似的皮肤病变一概归咎于“蜘蛛咬伤”。诸如细菌感染(葡萄球菌和链球菌)、蜱虫叮咬引起的疾病、真菌感染、过敏反应以及其它皮肤病变常被误认为是蜘蛛咬伤,尤其是当患者或医师将布朗隐士作为诊断首选时。针对加州的实际情况,专家建议,除非有蜘蛛被现场目击叮咬或直接在伤口内被发现,否则不应轻易断定为蜘蛛咬伤。

蜘蛛的鉴定标准主要依据眼睛的数量和排列等细节,例如布朗隐士蜘蛛独特的六眼三对排列,与大多数其他八眼蜘蛛截然不同。不少加州民众随意以颜色与形状判定为布朗隐士,实际往往是错认了无害甚至对人体有益的蜘蛛种类,如假黑寡妇、狼蛛、寄居蜘蛛等。对家庭蜘蛛大规模喷洒杀虫剂往往不仅无效,且可能引发环境污染和人体健康问题。蜘蛛再入侵的速度极快,因此心理安慰远胜实际防控效果。更重要的是,蜘蛛是自然界中极为重要的害虫捕食者,它们帮助控制蚊蝇、蟑螂和跳蚤等害虫数量,对人类生存环境有积极价值。恐惧和误解反而加剧人与蜘蛛的矛盾,推动了毫无科学依据的害虫恐慌。

医学界同样面临挑战,如何在诊断皮肤坏死性病变时避免将不存在的蜘蛛咬伤作为首先怀疑的原因,成为一项严肃课题。目前,加州本土也确实存在其他几种隐士蜘蛛,如在偏远沙漠地带分布的Loxosceles deserta,以及部分小范围出现的来自南美的Loxosceles laeta。后者被认为毒性更强,但多生活在地下室和蒸汽隧道中,与日常生活较少接触,这些区域也未成为病例集中区,说明它们不构成广泛的公共健康威胁。加州大量关于布朗隐士蜘蛛的报道更多是基于媒体求热点的炒作,夸张标题和不实报道导致公众恐慌情绪高涨。社会对未知的恐惧和喜欢归咎于具体外物的心理推波助澜,形成了类似UFO、怪兽之类的现代神话。专业人士不断通过科学实验、标本鉴定、与州内农业和健康部门的协作,力图终结这场无端恐慌,呼吁公众以理性态度对待蜘蛛事件。

未来,如果加州某地出现稳定繁殖的布朗隐士种群,科研机构也将第一时间确认并向公众通报。但至今为止,加州数以万计的为数不少蜘蛛标本鉴定中未发现真正布朗隐士。这使得人们不得不反思:是媒体和社会塑造了虚幻的恐慌,还是公众缺乏对当地生态的科学认识。只有科学传播、医学准确诊断和公众理智应对,才能消除“布朗隐士恐慌”的阴影。蜘蛛作为生态链的重要组成部分,应得到恰当理解和保护。认识真相,避免无谓恐慌,不仅保护一个生态小伙伴,也保障人们的健康安全。

。