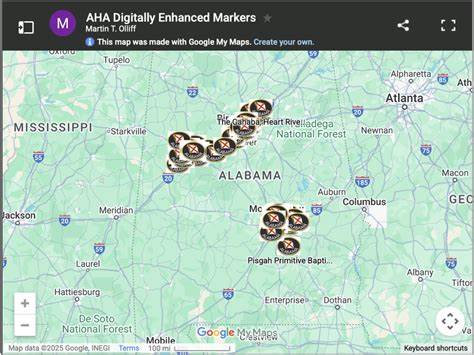

近年来,全球贸易紧张局势持续加剧,保护主义浪潮高涨,国际贸易环境面临诸多不确定性。虽然表面上这些争端似乎源于国家间的地缘政治冲突,但透过现象看本质,我们可以发现更深层次的经济结构性问题和国内政策因素深刻影响着当前的全球贸易格局。著名金融学者彼得斯(Michael Pettis)在其著作《贸易战是阶级战争》中指出,全球贸易失衡的核心原因并非简单的国家间对抗,而源自各国国内收入和财富分配的结构性矛盾。这种内在矛盾直接导致了外部贸易失衡,从而在国际贸易中催生了冲突和紧张。国家内部的收入分配方式决定了内需的强弱,进而影响了国内产出能否被国内消费有效吸纳。当某些经济体如中国和德国采取扭曲收入分配比例的政策,压制工人和家庭收入,相对偏向企业、高收入阶层或政府以促进制造业增长时,会造就国内消费不足的现象。

这一供需结构性失衡会带来大量产能过剩。消费“不振”实际上是以牺牲家庭收入为代价来支持生产的一种表现。面对产能过剩,理论上有五种应对策略。最理想但政治上最难实施的是调整政策提高工人工资,使其与生产力增长相符,从而增强内需。其次是提升国内投资,但部分国家如中国已经存在投资过度问题。第三是减少产能和容许失业增加,但这往往不受欢迎。

第四是通过加杠杆提升消费水平,增加债务。然而,最常见且风险较大的是通过扩大出口,将产能过剩转嫁到贸易伙伴身上。正是这种“外部化”策略,导致了全球范围内大规模的贸易顺差和逆差现象。中国、德国等大国以出口导向维持高制造产能,而美国、英国等国则因消费水平居高不下,形成赤字和依赖债务的局面。美国成为全球“最后的消费者”,不断承担他国产能过剩的进口需求。此种财务失衡深刻影响美国就业和制造业竞争力,导致制造业长期萎缩和中低收入阶层受损,财富差距扩大。

美国在这种角色中不断借债以维持就业和消费,代价是制造业实力的衰退和社会阶级的不平等加剧。全球贸易紧张的根源,即在于这种国内收入分配不均引发的内部供需失衡,通过国际贸易体系表现出来。当前,世界主要经济体意识到这种模式不可持续。美国开始推行积极的产业政策,尝试重振制造业并创造高质量就业岗位。欧洲也在考察类似方案。与此同时,中国试图减少对出口的依赖,刺激内需增长,然而家庭收入的缓慢提高限制了这种转型的效果。

贸易赤字国正在调整政策,注重产业基础的重要性和生产的复兴,但他们的行动迫使顺差国必须配合,减少过剩产出并调整经济结构。顺差国若要实现更高的国内消费水平,必须进行收入分配改革,提高工人工资水平,加强社会保障和公共服务,减少对部分行业的信贷优惠。这样的调控无疑触及了既得利益阶层的根基,因制造业比重的下降会引致经济结构和政治环境的深刻变革。历史经验表明,顺差国经济结构调整必然伴随长期社会经济的痛苦过程,如日本在1990年代后的例子。尽管如此,贸易失衡和结构性冲突无法回避。当发达国家努力逆转制造业衰退、缩减贸易赤字,顺差国也必须放弃其贸易优势,实现国内需求的平衡,否则全球贸易体系将陷入更大的混乱。

换言之,全球贸易体系正在经历一次深刻的再平衡。调整进程虽然艰难且充满抵抗,但对长期国际经济稳定至关重要。重塑全球贸易秩序,需要各国共同努力,加速结构性改革,推动更加公平合理的收入分配,强化国内消费能力,减少对外部需求的依赖。这不仅有助于缓解国际贸易紧张局势,同时也为各国经济的可持续发展奠定基础。未来的全球贸易格局,必然是在更加平衡的内需和产能基础上实现的多边合作体系。各国如何有效应对和适应这一重大战略转型,将决定其在新一轮国际竞争中的地位和优势。

透视当前的贸易战争不应止于表象的争端,更应深入理解其背后的阶级分配、经济结构和政策选择。只有如此,才能为国际社会提供科学的政策指引,应对冲突,稳固全球经济合作,推动全球贸易向更加协调和包容的方向发展。