近年来,数字货币市场的不断扩张,引发了全球金融体系的深刻变革。其中,稳定币作为一种价格相对稳定、背靠法定货币或其他资产的数字货币,逐渐成为区块链和加密资产领域最受关注的产品。稳定币不仅极大地降低了数字货币价格波动的风险,也促进了加密资产的广泛应用和金融创新。2019年,当时还称为Facebook的Meta计划推出名为“Libra”的稳定币项目,这一消息一度引爆全球金融界。Libra的设计理念是将稳定币与真实资产相挂钩,以确保其价值的稳定性,试图打造一种比比特币等无担保加密货币更具稳定性的数字货币。虽然Libra项目最终未能如期推出,但亚马逊、沃尔玛等知名企业纷纷开始探索发行稳定币的可能,这表明稳定币正在逐步走向主流金融舞台。

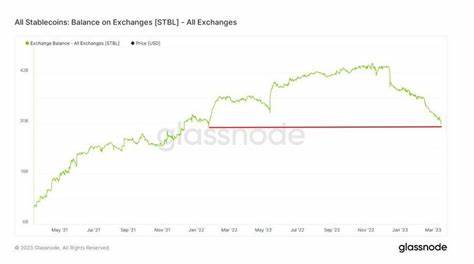

稳定币的核心优势在于其价格的稳定性。它们通常与美元等法币挂钩,有些甚至以黄金等商品作为支撑,部分则依靠算法和市场套利机制维持价格平衡。发行方通过承诺按固定汇率回购代币,利用代币销售所得购买安全资产,如美国国债,既保障了代币价值,也实现了收益增长。在过去十年中,随着加密市场的快速发展,稳定币规模已经增长至数千亿美元,这不仅为数字货币交易提供了稳定的锚点,也推动了去中心化金融(DeFi)和跨境支付的创新。美国作为全球经济重要引擎,对稳定币尤其关注。尽管早期对数字货币存在监管抵触和封禁呼声,但如今越来越多的美国立法者支持制定完整的监管框架,推动稳定币健康发展。

2025年中,美国参议院通过被称为Genius Act(指导与建立美国稳定币国家创新法案)的法规草案,意图建立制度保障,推动稳定币市场的繁荣。该法案有望使美元稳定币市场迅速扩大,甚至达到数万亿美元规模,进一步巩固美元在全球金融中的核心地位。稳定币若获得大范围普及,将从根本上改变金融格局。大公司的虚拟货币平台拥有亿万用户群体,可将金融服务普及至传统银行覆盖不足的新兴市场,降低汇款和结算成本,提高交易效率。这种去中心化、几乎实时且安全的转账方式,有望对支付系统、结算机制甚至中央银行职能产生冲击。与此同时,银行业也在关注发行自有或联合品牌的稳定币,以期开辟新的收入源和业务模式。

美国财政部长亦表示,随着稳定币市场的扩大,相关发行方将大量购买美国国债,理论上这将压低短期债券收益率,增强美元的全球储备货币地位。然而,稳定币的兴起并非无风险。批评者担忧大公司过度掌控货币供应,可能削弱政府对货币政策的调控能力,甚至危及银行体系的稳定。稳定币的运营模式与传统的分数准备金银行类似,存在潜在的“银行挤兑”风险。历史上的美国自由银行时代,即19世纪“野猫银行”大量发行私人纸币,因缺乏足够的储备和监管,导致频繁的银行倒闭和金融恐慌。类似风险若重演,稳定币持有者可能对其资产支持能力产生怀疑,在恐慌情绪蔓延时大规模赎回,触发市场震荡。

部分稳定币发行方为追求更高收益,可能投资于风险较高、流动性差的资产,进一步加剧市场脆弱性。即便是被广泛认可的美国国债,在通胀影响或利率飙升时亦可能贬值。2023年硅谷银行因债券损失导致挤兑,反映金融市场对资产质量的敏感。若稳定币发行方不得不紧急抛售资产,应对赎回请求,全球债券市场也将面临系统性风险。现实中,许多稳定币曾出现脱锚现象。2018年,BitUSD一度失去美元锚定地位,其后迟迟未能恢复。

2022年,算法稳定币TerraUSD因机制失效,下降幅度超过50%,引发加密市场大幅震荡。而主导市场的泰达币(Tether)宣称资产规模达1490亿美元,且大部分为美国国债,表面安全无虞,但未接受独立审计令市场存疑。此外,稳定币对长期债券需求的可能削弱,会推高商业贷款和抵押贷款利率,进而影响实体经济。某些稳定币提供利息的创新被监管部门禁止,防止吸走银行存款,这也反映出金融监管对潜在系统性风险的忧虑。伴随着技术成熟和商业利益驱动,稳定币市场将迈入高速发展期。特朗普家族关联的稳定币市值达到20亿美元,显示政治与商业利益交织推动数字货币扩张。

全球货币秩序或将因此重塑,稳定币既可能提升全球金融效率,也可能引发无法预见的危机。尽管加密货币在犯罪分子和投机者中受热捧,但大众是否会真正接受稳定币作为主流货币尚无定论。若只有大公司发行稳定币,风险有所缓解;但市场笼罩在众多稳定币的复杂生态下,风险则急剧上升。另一方面,中国为维护官方数字货币地位,已全面禁止私人发行稳定币。世界其他地区亦逐渐意识到风险,或将跟进监管措施。美国或许是唯一积极推动稳定币合法化的国家。

他们希望通过监管框架控制风险,同时抢占数字货币时代的制高点。最终,稳定币能否实现其革命性潜力,抑或成为金融体系的新隐患,尚属未知。投资者和监管层需保持高度警觉,确保稳定币发展不会重蹈历史覆辙。若未能妥善管控,储户和普通民众或将后悔当初未将这些数字货币仅停留在设想阶段,正如Meta的Libra未能成为现实一样。随着技术的进步和市场的演化,稳定币无疑将在未来金融体系中扮演重要角色。它们是一把双刃剑,既可能推动全球支付体系革新,缩小金融服务鸿沟,也可能因监管缺失和市场不透明,导致金融动荡和信任危机。

各方应持续关注其发展动态,在推动创新的同时,守护金融安全与稳定。