近年来,随着大型语言模型(LLM)和人工智能应用的迅速普及,数据隐私与计算安全成为业界关注的焦点。特别是在涉及云端推理接口时,如何保证用户输入信息不被未经授权访问或保存,成为诸多研究机构与企业努力攻克的难题。斯坦福大学HazyResearch团队提出的Minions“secure”方案曾一度被业界誉为突破传统推理隐私保护瓶颈的里程碑,其设想利用NVIDIA的Hopper H100 GPU机密计算功能,实现消息仅在GPU的受信任执行环境(Trusted Execution Environment,简称TEE)内解密和推理,承诺极高的安全级别和极低的延迟开销。然而,对这一方案的深入分析和代码复现却暴露出诸多问题,本文将带您揭开Minions“安全”标签下的迷雾,深入探讨其架构缺陷、实际运行机制及隐含安全风险,剖析为何它被质疑为“vibe coded vaporware”(凭感觉编码的虚幻软件)。 Minions的安全承诺核心在于所谓的端到端加密与机密计算推理。具体来说,用户的输入消息理应加密传输给云端的GPU机密执行环境,这块环境不仅是硬件支持的隔离区,而且通过一套复杂的密钥协商及认证机制确保机密数据不会以明文形式暴露给宿主机或云服务提供者。

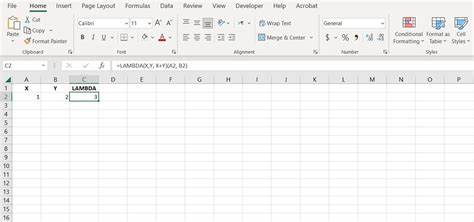

理论上,这避免了数据在传输及处理中的任何泄漏风险,同时保持计算效率损失有限。斯坦福团队甚至声称,同等规模的Qwen-32B大模型在约8千个token的输入量下,机密计算引入的延迟仅有不到1%。在安全性和性能之间实现了罕见的平衡。这样的创新设想在学术和工业界均引起热议,大量技术爱好者与开发社区纷纷试用并推广其方案。 然而,深入研究其开源代码与运行环境后发现,设计中多个关键声明属实质性误导。最致命的问题在于,所谓的“密钥交换”和消息加密解密并非发生在GPU的受信任执行环境中,而是由部署于Azure等云服务上的机密虚拟机(Confidential VM)中的Python服务器完成。

换言之,用户消息在进入GPU前已被解密,该虚拟机层实际上是一个具备完整操作系统(Linux)的封闭环境,其安全性依赖于底层主机操作系统和虚拟化栈的完整性保障,而这些本身存在多重风险和攻击面。完全部署在GPU内部并隔离宿主的端到端加密模型实际并未实现。 更关键的是,Minions的关键通信环节受到严重安全设计缺陷制约。Minions Secure初期使用的通信协议是HTTP非加密模式,依靠自定义的椭圆曲线Diffie-Hellman(ECDH)密钥交换协议实现消息加密。虽然ECDH能抵御被动窃听,但它本身并未对服务器公钥做任何权威认证,没有类似HTTPS中由受信任第三方签发的数字证书。也就是说,任何具备中间人(MITM)能力的攻击者均可伪造“服务器”身份,骗取客户端并建立共享密钥,对传输的敏感数据进行解密、修改、转发甚至监控,令所谓的“安全”形同虚设。

相关研究者利用这一点设计了简易的MITM攻击演示,直接暴露Minions运行机制中的根本漏洞。而HTTPS通信则通过认证体系天然抵御此类攻击,反而比Minions Secure更具数据安全保障。 对GPU的机密计算芯片自身的认证和证明流程也未达到公开言论的标准。Minions方案的GPU受信任执行环境依赖于NVIDIA的本地GPU验证和JWT格式的实体认证令牌,但在代码实现中,对认证令牌的数字签名验证被关闭(verify_signature=false),允许任何造假的认证令牌通过验签,造成认证体系形同虚设。更为复杂的是,Minions方案只验证了GPU本身的身份,却缺失对CPU虚拟机和宿主操作系统全链路的完整性校验,使云服务商具有后门的可能性。若云服务商恶意篡改虚拟机系统,用户的敏感数据将无处藏身,违背“即使云提供商也无法访问数据”的初衷。

微软Azure ND H100 v5机密计算虚拟机的使用给Minions系统带来了额外的不确定性。虽然Azure提供了基于AMD SEV-SNP或Intel TDX的可信虚拟机能力,但这些技术本质上是受限于底层硬件及虚拟化层,且实际环境中操作系统漏洞、引导加载程序安全性、虚拟机度量和验证机制的完整性等等仍会直接影响整体安全。极其复杂的软硬件协作链使得只靠硬件安全特性难以达到理论设想的安全高度。此外,Minions最初未在文档中明确说明其对底层虚拟机及OS的信任假设,造成潜在用户产生过高期望。 在外界质疑与反馈不断的压力下,Minions开发团队公开对项目博客进行了修订,承认初版存在设计与实现上的漏洞,并公开更新为基于HTTPS的安全通道,增加对CPU层面的认证与验证。团队坦言Minions现阶段依旧是学术研究原型,用于探测机密计算硬件在推理延迟上的表现,而非生产级的安全解决方案。

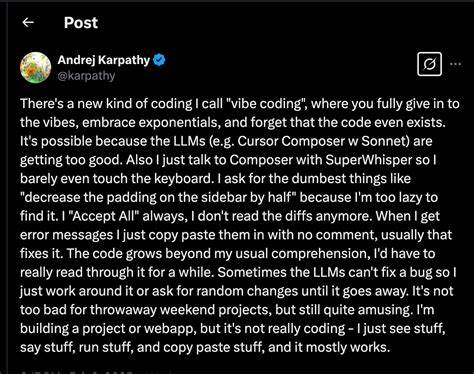

尽管诸多安全增强措施已被采纳,整个系统依然需要引入更彻底的审计与设计验证,才能满足真实应用的机密计算安全需求。 从更宏观的视角看,Minions案例凸显了当前机密计算技术发展中的难题与陷阱。TEE环境的理想状态与现实实现之间存在差距,特别是当涉及多重硬件与软件层级融合时,如何确保每一环的真实可信成为重大挑战。依赖操作系统级TEE或者虚拟机TEE,其固有的攻击面和漏洞经常被低估,而单纯依靠硬件隔离供应商的宣传亦难以确证安全性。如今的机密GPU计算仍处于快速发展阶段,需要更精细的可信链设计、完整的远程认证体系和行业标准监管,才能实现真正端到端的推理安全。 此外,Minions“vibe coded vaporware”一词背后反映的是人工智能生成代码带来的潜在风险。

代码中显现多处风格怪异的日志信息和设计逻辑分割,暗示部分代码片段或系由自动化语言模型辅助编写,带来理论与实践的错位。技术开发者们急于跟风创新尝试新技术,但对底层原理不足理解容易产生误导与安全隐患,堪称教训。学界与业界均需警惕对AI模型生成内容的盲目信任,加强代码审计与安全测试,防止类似误导造成广泛负面影响。 总而言之,Minions“Secure”初版方案虽然在概念上展现了对未来机密推理安全的美好愿景,但其具体实现中存在设计偏差与安全缺陷,远未达到宣称的“消息仅在GPU机密环境内部解密”及“隔离云提供商访问”的理想状态。实际情况是,解密过程发生在受信任虚拟机操作系统层面,CPU和宿主OS的安全成为最大隐忧。加之通信本身缺乏真正的服务器身份认证,导致网络中间人攻击攻击面大幅提高。

虽然后续更新已改进部分问题并强调项目原型性质,但提醒开发者和使用者千万不可简单地将Minions等方案等同于成熟安全系统。对机密计算技术的落地与推广,仍需建设更严密的体系架构、强化远端验证机制、审慎对待安全边界和信任模型,同时重视完整漏洞分析与社区反馈循环。 未来,随着硬件设备能力提升和软件安全保障措施完善,GPU机密计算有望在隐私保护与性能之间找到更理想的平衡点,推动AI推理安全迈向新高度。实现真正可信、开放、高效的本地-云端交互模式,将有助于广泛行业实现用户数据零泄露、可审计与可控的智能服务体验。Minions的经验则成为技术落地过程中不可忽视的反面教材,警示我们在热衷“科技奇迹”时,始终要保持理性和严谨,确保安全与隐私不被营销词汇和表面功能所蒙蔽。 综上,为了安全高效地利用机密计算技术,企业与科研人员首先应熟悉底层TEE架构的局限,设计多层防御战略,强化远端身份验证及通信加密机制,持续推动开源审计和行业标准制定。

用户端则应警惕未经审计的声称机密保护方案,慎重评估系统信任链,避免敏感数据暴露风险。在数据驱动AI时代,只有坚实的技术基础和透明的安全实践相结合,才能真正守护个人隐私,迈向可信智能新时代。