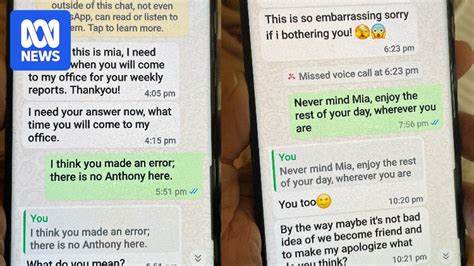

在乌克兰的一家呼叫中心工作多年的马可(化名)对澳大利亚的加密货币诈骗现象有着深刻的见解。他表示,澳大利亚人被视为“容易猎物”,主要是因为他们被认为比较富有且信任他人,让他们成为海外诈骗组织的主要目标。 马可原本是因高薪而被吸引来到乌克兰的,然而,在他进入这家诈骗公司后,他很快感到失望,并最终选择辞去这份工作。他在接受ABC采访时指出,澳大利亚人常常成为诈骗分子的首选,尤其是在加密货币诈骗中。马可解释说,呼叫中心的工作人员普遍认为,澳大利亚的执法机构对于海外诈骗活动的打击力度不足,这使得他们更加肆无忌惮。 根据马可的说法,这种现象已经存在多年,诈骗者尤其青睐“容易猎物”的澳大利亚。

这种观点也得到了犯罪调查专家肯·甘布尔的支持,他强调,海外诈骗团伙因缺乏对澳大利亚法律后果的担忧而选择针对这个国家。 在美国,诈骗活动的打击相对有效,FBI定期追捕海外诈骗犯,并已成功引渡了不少。然而,澳大利亚联邦警察(AFP)对此却显得无能为力,尽管他们也在努力打击这些跨国犯罪活动,尤其是通过与其他国家的执法机构合作。AFP的一位探长表示,他们在东南亚和东欧地区启动的“火焰行动”(Operation Firestorm)希望能够进一步打击这些针对澳大利亚人的诈骗团伙。 然而,尽管有相关措施,但马可仍然对澳大利亚的诈骗现象感到无奈。在他的工作日中,他每天需要拨打20个澳大利亚客户的电话,并且能够成功说服其中几个进行投资。

马可回忆起,当他开始与客户交流时,会巧妙地运用他们的背景信息来获得信任。他以客户所在城市的新闻为话题,营造亲切感,这种心理战术令他在诈骗活动中变得烦恼而又沮丧。 马可提到,诈骗者常常利用受害者对“快速致富”的渴望,误导他们相信,只需简单的投资就能实现收益。他指出,许多受害者对于这些信息抱有希望,因为在他们的认知中,这些方案非常吸引人,相信自己是能够“赚大钱”的那个幸运儿。 尽管马可最终选择辞职,并希望通过媒体提高人们的警惕,但许多受害者却未能意识到风险。82岁的皮特·博尔(Pieter Boele)就是这样一位受害者,他在一次诈骗中损失了超过100万澳元。

当他意识到上当受骗时,已经为时已晚。一封伪造的电子邮件引导他投资一个虚假的加密交易平台,这让他的退休生活陷入困境。 博尔的故事并非个例,统计数据显示,2023年,仅在投资诈骗领域,澳大利亚已经报告了8600起案例,损失金额接近3亿澳元。这一切都反映出澳大利亚人在面对越来越复杂的网络诈骗时的脆弱性。 在这个日益增长的诈骗问题背景下,网上的各种平台成为了诈骗者的温床。甘布尔呼吁澳大利亚政府采取更加积极主动的措施,包括设立全国性的网络诈骗打击小组,针对那些专门针对澳大利亚人的国际诈骗团伙展开零容忍的打击。

他认为,只有通过强化执法合作,破坏诈骗者的资金链,才能有效地减少丧失财产的风险。 在AUD的背景下,诈骗者对于技术的掌握也呈现出高度的专业化,许多诈骗公司以看似正规的商业形式运作,在外观上精致且专业。甘布尔表示,这种趋势让普通人很难辨别真伪,他们轻信美好的承诺,却往往付出了沉重的代价。 更为复杂的是,现行法律在打击跨国诈骗犯罪时存在诸多障碍,由于缺乏相应的国际条约,澳大利亚政府往往难以将海外犯罪分子绳之以法。然而,当地执法部门仍在努力建立跨国合作机制,希望借助这样的网络打击诈骗行为。 随着科技的进步和诈骗手法的不断演变,金融监管机构也在积极采取行动。

例如,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)已开始关注互联网诈骗活动,并致力于通过技术手段发现并关闭虚假网站。数据显示,ASIC已成功关闭7300个诈骗网站,其中包括615个加密货币投资诈骗网站。 然而,这些举措在庞大的诈骗网络面前显得微不足道。甘布尔呼吁,各方需要在新立法中考虑如何加强对诈骗的打击力度,尤其是当这些犯罪活动影响到普通市民时。 总的来说,国际诈骗问题的复杂性与日俱增。政府、监管机构与社会各界需要团结起来,形成合力,共同打击这一日益严重的犯罪现象。

待到那些居心叵测的诈骗团伙在国际法庭上受到应有的制裁,或许澳大利亚人才会摆脱“容易猎物”的耻名。