近年来,人工智能技术在软件开发领域的渗透速度令人瞩目,尤其在后端开发方面,AI驱动的工具正逐渐改变传统开发模式。以自然语言提示生成完整后端API、自动部署及测试界面的解决方案引发了行业内外的广泛关注与讨论。如此创新的工具有效提高了开发效率,尤其适合前端和移动开发者能够快速从构想到实现。然而,关于是否值得信任AI生成的后端系统用于正式生产环境,仍存在激烈的争论与思考。 在后端构建过程中,开发者通常需要花费大量时间处理用户认证、CRUD操作、数据库配置、环境变量管理和部署等重复性高的任务。传统手动编写代码不仅费力且易出错,而AI工具通过解读自然语言描述,自动生成符合需求的后端代码,实现自动部署和集成测试UI,极大地简化了开发流程。

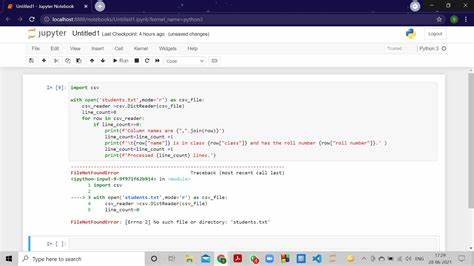

今年由mayowaibitola提出的BackendIM便是一个典型代表,该工具能根据“带有玩家登录的排行榜API”这一类简单命令,快速生成基于FastAPI的后端服务,迅速上线并支持导出至GitHub或压缩包。 这类工具的根本优势在于极大地缩短从概念到上线的时间窗口。特别对前端开发者或移动应用开发者而言,不具备深厚的后端技能不再是瓶颈,减少等待后端接口完成的时间等待。即使是初创团队或个人开发者,也能快速验证创意并进行产品迭代。除此之外,自动生成的代码结构规范、测试覆盖初步完善,降低了项目后期维护成本。 不过,尽管颇具吸引力,AI生成后端代码的安全性和稳定性依然是许多开发者心中的疑虑。

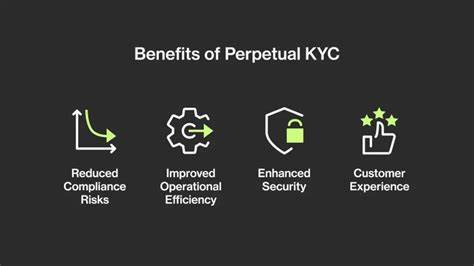

真实世界的应用场景复杂多变,数据安全、权限校验和异常处理往往需要开发者根据业务特性做大量定制。对于AI工具自动生成的通用模板,能否满足高安全性要求尚有待验证。尤其是涉及用户数据隐私、财务交易的严苛场景,开发者普遍更加谨慎。 此外,AI工具在理解复杂业务逻辑、适配特殊需求方面仍存在限制。复杂系统往往依赖高度灵活的架构设计,而生成式AI目前更多专注解决通用后端职责,难以深入到业务定制与性能优化层面。在过程中如何确保代码的可维护性、可扩展性,也是开发者考虑的重要因素。

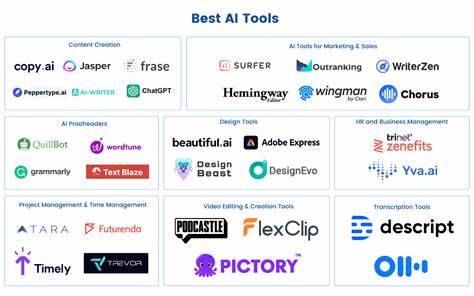

一些开发者强调,AI工具更适合作为MVP(最小可行产品)和快速原型开发的辅助工具,而非直接取代经验丰富的后端工程师。通过生成初步功能模块,为开发团队提供基础框架,再由专业人员深度打磨和完善,或许是未来更加理想的协同模式。 AI工具的兴起也带来了业内对于代码质量控制与规范统一新的挑战。自动生成的代码风格、命名规范、注释质量,能否满足企业级标准,直接影响产品的可维护性和团队协作效率。如何将AI生成代码与现有的DevOps流程无缝融合,实现持续集成、持续部署(CI/CD)的自动化,都是未来亟待解决的问题。 从市场角度来看,AI后端生成工具极大促进了低代码/无代码平台的发展,降低了开发门槛。

他们推动了技术民主化,让更多非专业开发人员参与到软件构建过程中,甚至可能催生出更多创新产品和商业模式。尤其是在全球软件人才紧缺的背景下,自动化生成技术无疑是减轻人力压力的重要利器。 总结来看,AI辅助生成和部署后端代码技术正处于快速发展阶段,既有令人振奋的便利性和高效性,也面临安全性、定制性及代码质量等多重挑战。未来,随着人工智能理解和生成能力的不断提升,结合开发者经验与团队协作,一种人机共创的新型开发模式必将出现。对于开发者而言,合理评估自身项目需求,理智使用AI工具,将其视为提升生产力的助推器而非全能替代者,才能最大化发挥其潜力。开发生态的变革已经开启,拥抱创新的同时坚持质量与安全,必将开创软件开发全新时代。

。