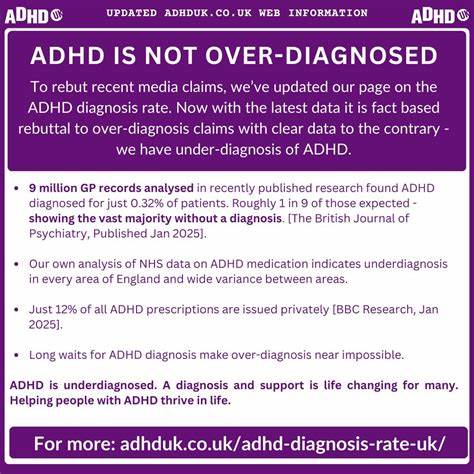

成人多动症(ADHD)作为一种神经发育障碍,正在经历诊断标准的重大转变。越来越多的临床医生和研究者认识到,成人ADHD的表现形式复杂多样,不能再局限于传统的严格诊断界限。近年来,关于成人ADHD是否“过度诊断”的争议引发关注,但权威精神病学家和临床心理学家指出,诊断标准的包容性扩展并不意味着疾病的泛化或滥用,而是促使许多长期被忽视的人群获得了合理的关注和支持。理解这种变化的根源,需从ADHD本质、诊断历史和现代社会环境多维度展开。 ADHD被归类为神经发育障碍,通常起始于儿童时期,并伴随一生。传统诊断手册如《精神疾病诊断与统计手册》(DSM)曾强调症状需在12岁前出现,并规定一定数量的症状表现以及功能受损程度,才能明确诊断。

然而,随着研究的深入与临床经验的积累,发现成人人群中存在不同表现形式的ADHD症状,许多人未能在儿童期被诊断,甚至部分患者表现出症状的波动和环境依赖性。相较于以往的“有或无”二元划分,如今的医学界更倾向于将ADHD视为一种特质的连续体,涵盖轻微不适到严重功能障碍的多层面状况。 这一观念改变与2013年DSM-5的调整息息相关。该版本将症状初显年龄由7岁延迟到12岁,且降低诊断所需的症状数量和功能损害标准。同时,允许自闭症谱系障碍患者也可被共诊断ADHD。这些升级使诊断规范更具包容性,反映科学发现的最新成果。

虽然这些修改对诊断率的影响存在争议,但无疑为那些传统标准下被漏诊的患者带来更大希望。值得注意的是,2020年起,美国成人ADHD诊断报告出现明显上升,但这一增长与DSM-5修订发布时间并不完全重合,背后还有更多社会、技术和文化因素的参与。 社会环境的变化是影响成人ADHD诊断趋势的重要背景。特别是新冠疫情爆发以来,全球心理健康问题普遍增加。隔离、远程工作和生活节奏改变使许多人集中注意力的困难加剧,部分个体的ADHD症状被激活或恶化。此外,在线平台和社交媒体的兴起极大促进了公众对ADHD的认知。

TikTok、Instagram和各类论坛上关于“隐形ADHD”或“轻度ADHD”的内容广泛传播,许多原本难以界定日常困扰的人开始怀疑自身可能患有ADHD。这种大众化的信息传播既提升了接受度,也加剧了诊断的复杂性。 伴随着信息时代的助力,远程医疗和在线诊疗逐渐普及,许多成人通过互联网渠道寻求诊断和治疗。一些快速诊断平台借助宽松的法规环境,通过问卷筛查和视频咨询为患者提供快速诊断,虽然提升了便捷度,但也引发关于诊断质量和滥用风险的讨论。一方面,许多患者因此获得及时帮助和药物治疗机会;另一方面,缺乏深入临床评估可能导致误诊或模糊的“亚临床”病例被不当标记为ADHD。 ADHD的表现形式和临床特征在不同性别间存在显著差异。

长期以来,ADHD更容易在男童中诊断,女性患者往往被忽视或误诊。女性ADHD常常表现为注意力不集中、情绪波动和内心焦虑,不像男生的多动冲动那般明显。2020年代兴起的女性ADHD意识运动正改变这一格局。越来越多的女性通过互助社群分享经验,获得共鸣并积极寻求诊断,推动临床界重新审视传统诊断标准,优化对女性ADHD的识别和管理。 从生物学角度看,ADHD是多基因遗传影响与环境因素交织作用的结果。基因风险并非具备决定性,人们的生活环境、应激水平、教育支持和社会资源都在调节症状表现与严重度。

研究显示,ADHD的症状强度具有波动性,个体在不同时期甚至可达到“临床症状消退”的状态。理解这一点,有助于支持更灵活和动态的诊断体系,避免将暂时性的情绪与认知困扰误判为永久性的神经障碍。 临床实践中,诊断成人ADHD需要综合回顾患者的发育史、当前症状、功能影响和排除其他疾病可能。由于注意力不集中等症状也常见于抑郁症、焦虑症、内分泌异常等多种疾病,医生的鉴别诊断尤为关键。有效的评估往往耗时且复杂,要求多次访谈、证人信息收集及量表测试,但现实医疗系统的压力可能导致诊断流程简化,增大了误判风险。专业能力的提升和诊断规范的完善尚需进一步加强。

尽管有声音担忧包容性诊断可能模糊ADHD边界,影响其科学权威,但许多专家强调,扩充诊断标准反映了精神健康领域对复杂临床个案的理解深化。与其视之为过度诊断,更应视为对多样性表现的包容和对患者困境的积极响应。对于亚临床或轻度症状患者,心理治疗、认知行为疗法及药物辅助等干预措施能显著改善生活质量,预防症状恶化,降低伴发的心理社会风险如成瘾、抑郁等。 此外,未来精神医学可能需要对ADHD进行更细致的分类管理,将其拆分为多个具有不同病理机制、症状表现及治疗需求的子类型。如同近几十年对抑郁症细分的趋势,ADHD的重新定义可涵盖症状轻重、临床起伏、性别差异及情绪调节障碍等多个维度。这不仅有助于精准诊疗,也能更好地满足患者个体化需求。

总结来看,成人ADHD诊断的扩大和包容,体现了科学进步与社会变迁的结合。面对灵活多变的症状表现和患者需求,医疗界正在摆脱固有的刻板印象,拥抱更为人性化和个性化的诊疗理念。与此同时,保证诊断的准确性和标准的严谨性依旧关键,需要医疗机构提升培训质量,规范远程服务,加强多学科协作,共同应对挑战。公众需要正确认识ADHD,不应因诊断率上升而误解为“过度诊断”,而应看到这是心理健康支持体系更加完善与包容的重要标志。 对成人ADHD的包容性提升,不仅关乎医学科学的进步,也关涉社会对心理健康多样性的接纳和尊重。它提醒我们,认知和行为差异是人类心智的正常组成部分,各种不同的生活方式和神经特质都值得被理解与支持。

未来,伴随研究不断深化和临床实践经验积累,成人ADHD的诊断与治疗将更趋合理有效,帮助更多人实现自我认知、自我接纳及更具质量的生活。