近年来,加密货币市场的快速发展给全球金融生态带来了前所未有的变革,但与此同时,伴随着投资者的恐惧错失心理(FOMO)和监管的滞后,行业内的违法犯罪行为呈现出“超级周期”态势,损失不断创出新高,令市场生态复杂多变。许多网络安全专家和执法人员对此表示担忧,认为只有通过智能监管及持续的用户教育,才能逐步降低加密犯罪的风险。恐惧错失心理是推动加密货币投资热潮的重大心理因素。大量新兴的散户投资者,受市场涨跌刺激易产生跟风心态,害怕错失暴利机会,疯狂买入新币,尤其是“狗狗币”等热门趣味币种。这种盲目追逐的投资行为创造了犯罪分子的温床。他们利用市场的FOMO,设计各种骗局与欺诈手段,如“拉盘跑路”(pump-and-dump)、伪装投资计划及假冒明星背书的虚假宣传,吸引投资者资金进入骗局,并最终卷款逃逸。

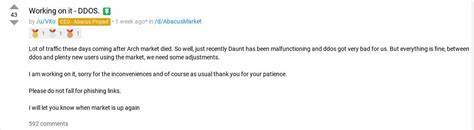

与此同时,加密市场新币种涌现速度极快,尤其是各种memecoin的爆发更是迅猛,导致难以依靠传统监管机制及时监管到位。市场上几乎99%的新发代币在某种程度上带有“拉盘跑路”特征,这种现象反映了当前市场监管的监管缺位及机会主义投机的泛滥。执法难题主要源于加密行业的匿名性及去中心化特点,使得犯罪分子较难被追踪。即便犯罪行为过程中出现错误或漏洞,犯罪者依然可以获利颇丰,这种“低风险高收益”的场景吸引着大量不法分子持续投身其中。加密犯罪案例持续刷新记录,仅2025年上半年全球加密犯罪损失已超过2024年全年总额,而单起安全事件的平均损失高达430万美元,显示出黑客攻击与诈骗规模正在成倍增长。众多分析机构指出,技术水平的提升也增强了犯罪分子的手段复杂度,洗钱、诈骗、盗窃及假币发行日益隐蔽更具欺骗性。

现行监管政策面临“从过度干预到监管放松”的剧烈摇摆。早期监管力度过大,抑制了行业创新,而现阶段有观点认为监管力度不足,导致违规现象屡禁不止,形成了一个监管漏洞,给犯罪分子以可乘之机。许多专业人士呼吁制定更加精准且平衡的监管框架,利用智能监管技术实时监控市场动态,有针对性地打击违法行为,同时保障行业的创新活力及用户的合法权益。与此同时,全球执法机构合作受制于跨境司法管辖权的复杂性,追踪、冻结犯罪资金和惩治犯罪嫌疑人面临巨大挑战。技术人员强调加强智能合约安全审核及提升用户风险意识,能够有效降低用户遭受攻击与诈骗的概率。此外,区块链技术本身的透明和可追溯性是未来治理加密犯罪的重要利器,但这需要打造更完善的数据共享和国际合作机制。

加密市场的特性决定了零损失目标几乎不可能实现。由于市场高速发展及匿名交易的存在,合法用户和犯罪分子共存的局面短期内难以根除。业内专家建议,重点应放在如何最大限度地减少用户风险,提升风险防御和恢复能力。教育投资者识别骗局、增强安全意识,结合技术创新提升防护体系,将是缓解加密犯罪影响的有效途径。总的来看,FOMO心理与宽松监管的叠加效应为加密犯罪提供了温床,加剧了市场混乱和用户损失。市场的健康发展迫切需要各方通力合作,通过健全法制体系、强化技术防护、提升监管效率和普及教育来应对挑战。

未来,随着监管机制的完善和技术手段的提升,加密货币行业有望逐步走出当前的犯罪阴影,迎来更加规范和可持续的发展阶段。