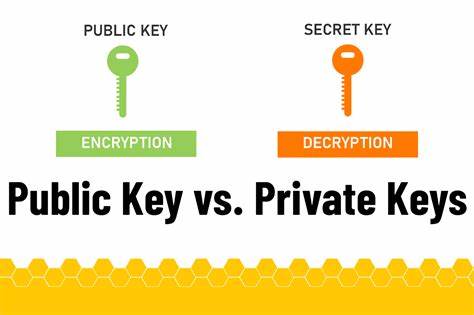

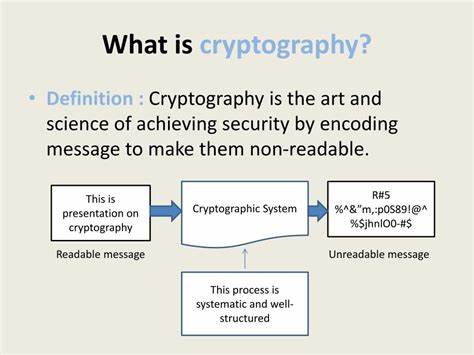

在数字货币迅猛发展的今天,理解公钥与私钥的区别成为每个涉足加密领域的人士必须掌握的基本知识。公钥和私钥作为密码学的重要组成部分,构成了现代数字交易和通信安全的基石。二者源自于称为公钥密码学(PKC)的加密理论,又被称为非对称加密。本文将深入讲解公钥与私钥的历史背景、技术原理以及在数字货币中的应用与安全管理方法。 公钥和私钥的概念可以类比于银行账户和密码。公钥类似于银行账户号码,是公开的,可以被任何人知晓。

而私钥则像是专属的密码,只有拥有者自己知道并严格保密。私钥允许持有者对数字资产进行使用和转移,是区块链交易不可或缺的核心凭证。相比之下,公钥则用来接收资产和验证私钥签名,保证交易的真实性和完整性。 从密码学的发展历程来看,公钥与私钥的概念并非数字货币的专属。早在20世纪70年代,密码学先驱惠特菲尔德·迪菲(Whitfield Diffie)和马丁·赫尔曼(Martin Hellman)提出了公钥密码学理论,开创了用非对称密钥进行安全通信的先河。随后,于1977年,罗纳德·李维斯特(Ronald Rivest)、阿迪·沙米尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman)发明了广为人知的RSA算法,奠定了数字签名和加密的实践基础。

此后的椭圆曲线密码学(ECC)等技术进一步提升了安全性和运算效率,使公钥和私钥的应用更加广泛和高效。 公钥作为加密体系中的公开密钥,具备加密数据、验证数字签名和安全交换密钥的多重功能。任何加密用公钥的信息只能用对应的私钥解密,确保了信息传输的机密性。而通过私钥生成的数字签名,任何拥有公钥的人都可以验证其真实性,确保数据的完整性和来源可靠性。在加密货币领域,公钥一般会被转换成可公开的地址,用户通过这个地址接受数字资产。即使这些地址是公开的,只有对应的私钥持有者才能操作和使用资产,由此构建了去中心化系统中的信任机制。

相较之下,私钥则是用户进入数字资产世界的“钥匙”。私钥不仅能够解密公钥加密的信息,还用于对交易进行数字签名。签名的存在证明了交易发起人是私钥的合法拥有者,交易数据未被篡改。这些关键特性使私钥成为数字货币安全的重中之重。一旦私钥泄露,攻击者就可彻底控制相应的资产,造成无法挽回的损失。因此,保持私钥的机密性和安全性成为所有投资者的首要任务。

公钥与私钥通过复杂的数学算法关联,例如椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)等,这些算法使得由公钥推算私钥几乎不可能。正是这种数学性质保障了加密系统的安全可靠。每当用户生成数字钱包时,系统都会生成一对密钥,这对密钥确保交易的安全性和不可抵赖性。用户用自己的私钥对交易进行签名,其他节点则通过公钥验证,完成去中心化的信任机制。 在实际应用中,私钥的保护尤为重要。许多用户会借助助记词(seed phrase)维护私钥安全。

助记词是一串人类易记的单词,通过这串单词可以恢复私钥。比如,当用户创建新钱包时,系统会生成一个助记词,用户须妥善保存,防止遗失或被他人截获。若助记词泄露,私钥便会落入他人手中,数字资产安全立刻陷入危险。同时,层级确定性钱包(HD钱包)技术使得用户只需备份一个助记词,即可管理多个地址和私钥,极大方便了日常钱包管理与备份。 为了进一步保障私钥安全,硬件钱包成为一种流行且有效的解决方案。硬件钱包将私钥存储在离线物理设备中,能有效防止黑客攻击和恶意软件窃取。

用户只有通过连接设备才能授权交易,增加了一道重要的安全防线。然而,硬件钱包的物理安全也不可忽视,丢失设备或助记词备份都有可能造成资产损失。因此,分散存储备份、多重备份加密保存,是保障数字资产安全的关键实践。 在保护加密资产的过程中,用户还需注意诸如启用双因素认证(2FA)、定期更新软件和安全补丁、避免钓鱼攻击以及使用密码管理器管理强密码等安全措施。这些做法有助于巩固整体安全体系,降低被攻击的风险。此外,多重签名钱包(multisig)正逐渐成为主流,通过多个私钥共同完成交易,提升了资产管理和风险控制能力。

综合来看,公钥和私钥作为密码学非对称加密体系的两个核心元素,各司其职却相辅相成。公钥公开且用于接收资金和验证签名,私钥则高度保密,用于签署交易和控制资产。两者的妙用不仅保障了数字货币的安全与隐私,也奠定了区块链技术的信任基础和去中心化精神。未来随着更多先进加密技术的应用,公钥与私钥的管理和使用方式将更趋智能化和安全化,助力数字经济的繁荣与安全发展。对任何深入参与加密货币和数字资产领域的个人和机构而言,理解并妥善管理这对密钥,是保护财富和信息安全的根本所在。