在数字时代,个人数据的准确性和完整性成为保护用户权益的核心要素。欧盟通用数据保护条例(GDPR)作为全球最严格的数据保护法规之一,强调数据主体有权要求控制者及时更正其不准确的个人信息。然而,部分传统信息技术系统由于技术限制,难以满足这一法规的要求,尤其是在支持多语言字符编码方面。EBCDIC(扩展二进制编码的十进制交换码)作为一种源自上世纪60年代的字符编码系统,其兼容性问题近日因欧盟法院判决而引发广泛关注。EBCDIC最初由IBM为其大型机和AS/400系统设计,采用8位二进制编码表示字母和标点符号。尽管当年为适应穿孔卡片的数据处理需求而开发,EBCDIC在很多现代应用场景下显得相当陈旧。

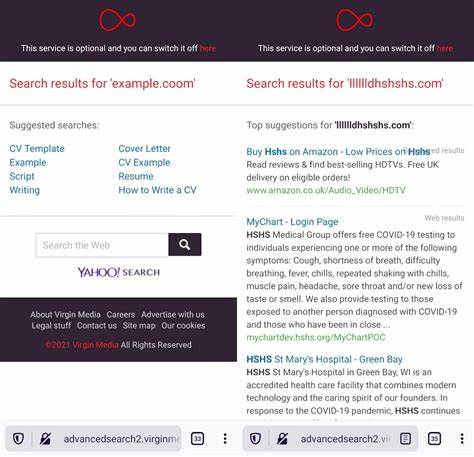

重要的是,它在处理带有重音符号和特殊字符的欧洲语言名字时效力有限,无法有效代表如á、è、ü、ç等带有变音符号的字符。2019年,比利时布鲁塞尔上诉法院针对一家银行拒绝正确拼写客户带有重音符号的姓名的案件进行了判决。该银行以其使用的客户资料管理系统为由,宣称技术栈无法支持含变音符号的字符,该系统核心是1995年启动并沿用至今的基于EBCDIC的主机应用。法院依据GDPR第16条规定支持数据主体对于其个人数据准确化的权利,判定银行的行为违反了法规。案例引发了IT界和法律界的强烈反响,凸显了传统编码体系在现代合规要求下的严重不适应性。很多技术专家指出,银行的论点其实并不完全成立。

EBCDIC体系虽老却拥有多种代码页(code pages),其中部分代码页支持多种欧洲语言字符的编码。比如早在1980年代中期便已推出的EBCDIC代码页435就涵盖了带有重音符号的字符集。此外,UTF-EBCDIC协议也允许通过扩展编码手段支持所有Unicode字符。然而,现实问题在于,许多老旧系统未进行升级改造,编码策略设计也未考虑多语言需求,导致对多样化字符支持薄弱。从软件工程的角度而言,在不更换系统底层架构的情况下,银行等机构可通过附加存储UTF-8编码备用字段或引入转换中间层实现兼容,但这需要额外的人力投入和改造成本。技术停滞与法规要求形成正面冲突,使得遵守GDPR变得复杂且具挑战性。

这起事件不仅揭示了技术债务的风险,也间接指向了企业文化和管理决策中的惰性。将姓名等重要个人信息以非本地化、不可变编码形式保存,不但削弱了用户体验,还潜藏着潜在的法律诉讼风险。这对银行等客户数据处理量大的机构来说尤为严重,影响业务声誉和数据合规度。GDPR的核心旨在赋予个人对其数据的控制权,包括数据的访问、修正和删除权利。不支持对姓名正确拼写的技术限制实质上剥夺了个人权利,与隐私保护目标背道而驰。对于拥有多语言用户基础、跨国经营的组织而言,采用Unicode(特别是UTF-8编码)已成为数据处理的行业标准。

Unicode规范能涵盖全球绝大多数语言文字,确保文字数据完整和准确,为多元文化交流提供技术基础。许多IT专家呼吁,企业应当摒弃陈旧编码体系,尽快实施现代字符编码标准,以消除任何因技术带来的歧视或不公现象。事实上,技术解决方案已经成熟且广泛应用。各大编程语言和数据库系统均原生支持Unicode,迁移方案也日渐完善。转型升级虽然涉及时间和成本,但从长远看能带来合规保障、用户满意度提升及维护企业形象的诸多益处。案例还强化了数据治理的重要性。

管理层应充分理解与技术相关的法律风险,积极促进系统现代化改造,避免“老软件束缚”成为企业数字化转型的绊脚石。我们也看到,随着移动互联网和全球化交流的加剧,用户对个人信息的准确性期待持续提升,技术方面应当及时响应这些需求。来自社交媒体和技术社区的广泛讨论,显示公众和专业人士对名字中重音符号支持的普遍关切。这不仅仅是编码问题,而是对多样化文化和语言尊重的体现。未来,由于人工智能和大数据技术的发展,准确数据的需求更为迫切。错误或不完整的个人数据将严重影响智能分析、个性化服务和风险管理等领域的效果,进而影响组织的竞争力。

因此,采用统一且兼容性强的字符编码显得尤为重要。展望未来,我们预计更多受GDPR影响的企业将在信息系统改造中,将Unicode系统作为基础标准,全面替代EBCDIC及其他老旧编码。同时,法规和审查的力度也将促使组织不得不对技术架构做出调整,以保障用户的合法权益。总之,EBCDIC与GDPR的案例是一面镜子,映射出传统技术与现代法规间的冲突和挑战。它提醒着各行业的领导者和技术团队,在保持数据合规性的同时,更要拥抱技术变革,维护多元文化背景下个人信息的准确和尊重。只有如此,才能在法治环境和数字化浪潮中稳健前行,赢得用户的信任和支持。

。