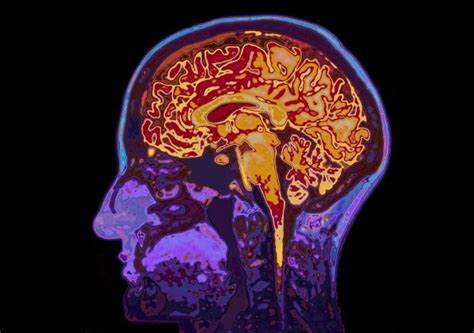

我们常常认为自己的每一个选择都是经过深思熟虑的自主决定,仿佛坐在驾驶座上的“司机”完全掌控着方向盘。然而,澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)近期一项令人震惊的研究却表明,我们的脑部活动早在我们意识到决策之前,已经悄然做出了选择。研究人员通过先进的功能磁共振成像(fMRI)技术及机器学习方法,成功预测了参与者在选择视觉图案并进行想象之前的脑电活动模式,这些预测准确率远超随机猜测的概率,令人重新审视自由意志的本质。该研究发表在国际顶级学术期刊《自然》上,开创性地揭示了无意识脑活动如何塑造我们所谓“自由”的思想。 在实验中,参与者被要求自由选择两个图案之一——红绿条纹分别呈现水平或垂直方向,随后对所选图案进行视觉化想象。与此同时,fMRI监测他们的大脑活动。

结果发现,研究人员能够提前11秒预测参与者最终的选择,并且可以推测他们对该视觉想象的主观强度。换言之,大脑某些区域中的无意识活动,已经开始为即将到来的选择做准备,正如隐藏在幕后操纵的“无形之手”。更为关键的是,这些预测涉及执行功能区、视觉皮层及亚皮层结构等大脑多个关键节点,暗示思维的诞生涉及广泛神经网络的协同工作。 该研究的现场负责人Joel Pearson教授解释道,大脑可能存在“思想待命”状态,先前的脑活动为某些思维模式留下了痕迹,相当于无意识的“预感”或“幻觉”。当意识层面的决策过程启动时,这些潜在的思路会较强势地被放大,从而促进最终选择的形成。这一机制可以用来理解为什么我们往往会不断沉浸于某些反复出现的念头,形成一种正反馈回路。

此外,早期视觉皮层的活动随机性,也影响到了主观想象的强度,表明感知区域的“当前状态”在无意识思考中扮演重要角色。 这一发现对多个领域产生深远影响。首先,它挑战了传统关于意识和自由意志的认知观念。我们似乎并非完全掌控自己的思想,潜意识先行一步预设了偏向,使得我们的决定带有一定的“预编程”性质。其次,对精神疾病研究尤其有借鉴意义,诸如创伤后应激障碍(PTSD)等病症与产生不自主的视觉想象和思维入侵紧密相关。理解无意识脑活动对选择产生的影响,为治疗这些病症提供了新思路。

尽管如此,研究者们强调,并非所有决定都必定由潜意识提前决定,大脑的思维与决策机制仍然十分复杂且多变。大脑中存在多重作用层次和交互网络,有时意识决策确实起到了主导作用,尤其是在面对新颖或复杂抉择时。Pearson教授指出,这项研究只揭示了一种普遍存在的机制,它偏向于说明潜意识如何“影响”而非“决定”我们的选择。 对于普通大众而言,这一发现提供了崭新的视角,去理解自我意识和内心世界。我们个人的思想和行为并非完全凭空产生,而是建立在大脑深层次、无意识的基础活动之上。这种认识或许能帮助人们更好地管理心智,比如通过增强觉察力,学会区分自主意愿和潜意识冲动,从而提升自控能力和心理健康。

此外,这项研究对人工智能和认知科学领域也有借鉴意义。机器学习辅助解码人类大脑活动,展示了未来解读脑信号的巨大潜力,有望助力脑-机接口技术的发展,改善神经康复和智能辅助设备的设计。未来,或许我们可以更加精准地识别和辅助人类的决策过程,甚至重塑我们对意识和思考的基本定义。 总而言之,新南威尔士大学的这项研究革新了我们对大脑自主选择机制的认知。大脑中涉及决策的神经活动并非始于我们清醒的意识,而是在更早的无意识阶段已开始运作。潜意识不仅仅是个旁观者,而是深刻影响甚至引导意志选择的先驱力量。

随着神经科学技术的不断进步,相信我们将在未来更多揭示出人类思想的隐秘起源,重新审视自由意志的真正含义,开创心理学、神经科学和哲学融合的新纪元。