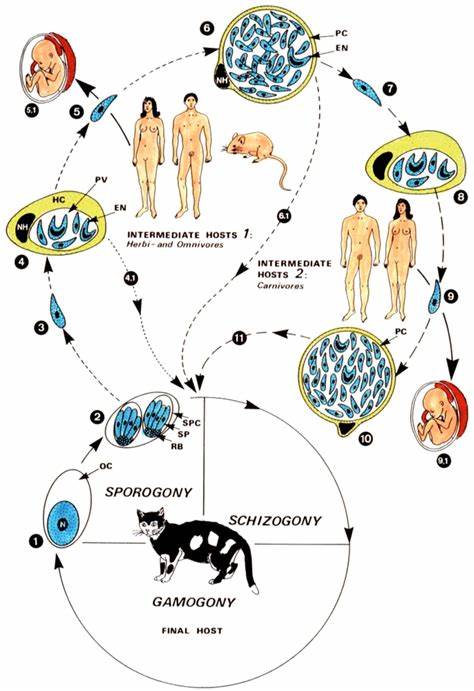

寄生虫感染被广泛认为是一种身体健康问题,但越来越多的研究揭示,这些寄生生物还可能通过影响宿主的神经系统,引发严重的心理和行为变化。人类感染弓形虫(Toxoplasma gondii)便是其中最具代表性的例子,这种寄生虫不仅普遍存在于全球人口中,更被证实能通过调节脑内神经递质的功能,改变宿主的性格特征和行为模式,甚至可能导致性侵等具有社会危害性的攻击行为。了解寄生虫感染对神经行为的作用机制,有助于开拓心理健康和传染病研究的新视野,同时为相关疾病的预防和治疗提供了可能性。 弓形虫是一种在人类和多种温血动物体内广泛存在的寄生原虫。它的生命周期包括猫科动物作为终末宿主,而感染中间宿主的过程则触发了该寄生虫对行为的微妙影响。研究指出,感染弓形虫的老鼠会表现出对猫的恐惧感降低,甚至出现致命的“致命吸引”,这有助于寄生虫完成其生命周期。

类似的行为变化在人体中的表现虽然较为隐蔽,但也同样显著。感染者往往表现出更高的冒险行为倾向,反应速度变慢,以及冲动性和攻击性增加等。这种行为模式的改变不仅影响个体心理健康,还可能触发一系列社会问题,尤其是性侵行为的增加。 弓形虫影响宿主行为的核心机制涉及脑内多巴胺系统的调节。多巴胺作为一种关键的神经递质,调控着人的动机、奖励反应以及情绪和冲动控制等多方面功能。研究显示,弓形虫能通过表达自身的酪氨酸羟化酶,直接促进宿主细胞多巴胺的合成,进而改变大脑奖励和冲动控制回路的功能失衡。

这种多巴胺的异常提升,为性侵等冲动型攻击行为提供了神经生理学基础。除多巴胺外,寄生虫感染还可能通过调节免疫系统,促进抗炎分子的分泌,间接影响神经传导和情绪稳定。 研究已经证明,弓形虫感染与精神疾病的风险增加密切相关,包括精神分裂症、抑郁症以及自杀行为的发生率上升。一些学者提出,寄生虫诱导的神经炎症反应是导致神经功能紊乱的潜在机制之一。性侵作为具有显著攻击性和冲动性的行为,也与这些神经化学变化密切联系。因此,既往被单纯视为社会文化或心理环境因素导致的性侵行为,从生物学角度来考察,寄生虫感染的存在为解释行为异常提供了新的理论依据。

除了弓形虫之外,其他寄生虫也显示出了操控宿主行为的能力。例如非洲锥虫(Trypanosoma brucei)可引发神经系统症状及行为改变,猪带绦虫(Taenia solium)进入脑组织会导致癫痫和认知功能受损,而博氏疏螺旋体(Borrelia burgdorferi)和巴尔通体(Bartonella henselae)等寄生细菌也关联多种神经精神症状。这些寄生体通过复杂的生物化学和免疫途径影响中枢神经系统,进一步支持了寄生虫影响行为广泛存在和多样化的观点。 这些寄生虫通过隐藏于宿主细胞内,尤其是在脑组织中形成囊肿,以躲避宿主免疫系统的攻击,使感染可长期潜伏且不被察觉。这种慢性感染状态为寄生虫调控行为创造了条件,使其不仅仅是短期的病理反应,而是有目的的生物行为调控策略。从演化角度看,寄生虫这种操控宿主行为以促进自身传染循环的现象,是一种高度复杂且成功的生存策略。

性侵行为的产生是多因素互动的结果,包括社会、心理、生物学等层面。寄生虫感染作为一个潜在的生物学风险因素,其对性冲动和攻击性行为的影响应引起社会心理学和精神病学领域的高度重视。寄生虫通过神经递质调节降低冲动控制和增强冒险行为,这会使个体容易陷入性行为失控和攻击冲突。此外,社会压力、孤立及其他环境因素可能与寄生虫感染共同作用,加剧行为异常的发生。 鉴于弓形虫包裹的极高感染率,全球许多地区超过60%的人口长期携带该寄生虫,其对公共健康与社会安定构成潜在威胁。因此,预防寄生虫感染显得尤为重要。

公共卫生策略应强调避免食用未煮熟的肉类,谨慎接触猫粪等传播源,强化卫生意识教育。此外,科学界也在积极探索针对寄生虫感染的疫苗和治疗途径,以减轻其对神经系统及行为的负面影响。 治疗方面,部分研究尝试使用抗精神病药物、抗炎症疗法以及调节多巴胺系统的药物,来缓解寄生虫感染所致的神经行为异常。然而,这些疗法目前仍处于实验阶段,临床证据有限,亟需更多严格的临床试验和长期观察,以验证疗效及安全性。成功的治疗不仅能缓解行为问题,也可能为某些精神疾病的治疗带来突破。 未来的研究应着重挖掘寄生虫如何通过免疫调节、神经递质合成和神经炎症机制,精细影响神经网络的信息传递。

不仅要关注单一寄生虫,还应综合考察多种感染及其共存状态对行为的累积效应。与此同时,加强跨学科合作,结合分子生物学、神经科学、精神医学和社会学,将有助于构建更全面的行为异常发生机制模型。 加强寄生虫感染行为学方面的基础研究和流行病学调查,能够提高对社会性攻击行为的认识,促进早期干预及暴力预防措施的实施。尤其是在高感染率地区,应建立完善的行为健康监测体系,筛查感染者潜在的心理及行为风险,辅以合适的心理干预和治疗支持。 此外,公众对寄生虫感染心理影响的认知普遍不足,社会公众教育需要及时跟进。通过卫生宣传、媒体引导,提升人们对寄生虫可能带来心理和行为风险的警觉,有助于降低因感染而引发的社会问题,促进公共健康安全。

总之,寄生虫尤其是弓形虫对人类行为尤其是性侵等攻击性行为的潜在影响,揭示了感染和心理行为之间复杂而深刻的联系。寄生虫通过干扰脑内多巴胺及其他神经递质的平衡,操控宿主冲动控制和风险决策机制,影响了社会行为模式。这一发现不仅为理解行为异常提供了生物学新视角,也为疾病预防、治疗和社会管理提供了理论依据。面对全球广泛存在的寄生虫感染,必须在公共卫生、医学研究和社会心理健康多个层面加以重视与应对,以期降低其对社会稳定和个体福祉的威胁。