在当今科技迅猛发展的背景下,创新成为推动社会进步和经济增长的最关键驱动力。然而,尽管众多科研成果层出不穷,真正能够实现市场化并产生巨大影响力的技术却屈指可数。麻省理工学院(MIT)针对这一现状,提出了一套完整的研发转化创业工作室模型,通过系统的方法打造科研到创业的桥梁,激活沉睡的创新潜力。麻省理工学院Proto Ventures团队推出的《研发风险创业工作室手册》(R&D Venture Studio Playbook)便是这一理念的集中体现,旨在帮助大学、国家实验室以及企业研发部门搭建属于自己的内部风投工作室,打造创新的闭环生态。长期以来,学术界技术转移处于偶发状态,许多专利和技术成果由于缺乏有效的市场验证和资源支持,难以进入商业化阶段。MIT的经验显示,依赖偶尔的灵光乍现远远不能满足科技产业化的需求,只有建立起系统化、专人负责的风险创业工作室,才能最大限度地挖掘科研价值。

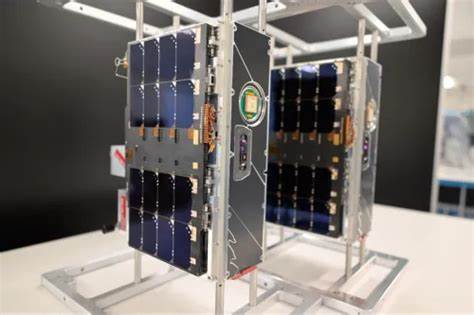

麻省理工学院的这一模式将全职创业科学家(venture builders)团队引入实验室,与教授和研究生紧密协作,筛选有潜力的技术,深入研究市场需求,推动技术与产品的匹配,最终孵化出真正有竞争力的创业项目。此举不仅优化了科研成果的商业转换路径,还极大降低了创业初期的不确定性和风险。手册详细描述了这一流程,更提供丰富的案例研究和实践模板,指导其他机构结合自身优势灵活调整和应用。例如,在等离子科学与聚变中心的创业团队,通过超导磁体在太空推进领域的创新,成功诞生了高潜力的深科技初创企业。手册强调,造就成功项目依赖于持续的关注和精准的转化机制,而不仅仅是传统的导师指导或知识产权授权。系统的市场问题识别和产品定位是项目成功的基石。

由此,MIT的模式不仅促进了本校创新转化,也成为全国甚至全球创新机构学习借鉴的范例。包括德州大学奥斯汀分校在内的多家知名院校纷纷关注并采用该模型,期待借助经验加速高校科研成果商业化,推动地区和国家的创新生态建设。MIT教授兼Proto Ventures联合负责人Dennis Whyte指出,将风险创业工作室作为研发创新的“引擎”,能够规避随机性和偶然性,让创业活动成为有章可循、可复制的过程。这不仅为高校提供了转化平台,也为企业研发注入新活力,促进跨学科、多领域的协同创新。与此同时,麻省理工学院斯隆管理学院创新副院长Fiona Murray强调,搁置优秀技术成果的机会成本极高,系统性的创业模式将真正释放科技潜能,推动解决社会急需的重大问题。《研发风险创业工作室手册》不仅聚焦方法论,还提供了定制化建议,帮助机构根据自身团队构成、研究领域和资源状况设计最适合的创业流程,确保创新项目能够紧扣市场需求,走向成功。

该手册的推广也反映了美国乃至全球对科技创新链条再造的迫切需求。在科技全球化竞争加剧的大背景下,加速科技成果转化已成为国家创新战略的重要一环。MIT的这一探索为高校创新体系建设提供了崭新思路和实践指南。研发风险创业工作室的成功实践还表现出多方合作的重要性。通过高校、国家实验室、企业乃至投资机构的紧密合作,形成资源共享、优势互补的创新网络,为科研人员打造稳定的创业支持环境。值得关注的是,MIT模式中,创业科学家肩负着从科学家转型为企业家的新角色,在创新链条中发挥关键枢纽作用。

这种专业团队的整合,不仅提升技术转化效率,还加速产品落地,促进新产业形成。手册传达的核心理念是“预见性创业”,通过早期市场验证和持续风险管理,减少研发投入后的浪费和迷茫,使创业成为高效、精准、多维的系统工程。总结来看,麻省理工学院的研发风险创业工作室手册为高校和科研机构破解“技术尴尬期”的困境提供了极具价值的模式。通过专业团队的深度嵌入和系统化流程设计,推动科技创新成果实现商业突破,激发新兴产业的发展潜力。未来,随着各类创新载体的广泛推广,研发创业工作室将成为连接科研与市场的桥梁,加快科学技术造福社会的步伐,助力构建更加繁荣的创新生态体系。在中国乃至全球范围,这种模式均具备极高的借鉴意义,有望推动更大范围的科研成果商业化,实现科技与经济的深度融合,推动新时代创新驱动发展战略的落实。

随着科研转化环境不断优化,创业体系日趋完善,每一个怀揣创新梦想的科研人员都能在这条系统而专业的路径上,将理念变为现实,推动技术革命与产业升级,开创更加美好的未来。