近年来,随着无线通信技术的迅猛进步,频谱资源这一有限的公共资产的重要性日益凸显。WiFi技术的发展,特别是以6 GHz频段为代表的新一代WiFi 6E和WiFi 7标准的推广,极大提升了互联网接入速度和网络体验,促进了社会信息化进程。然而,美国国会近期通过的一项预算法案,却将数百兆赫的本应用于免费WiFi和公民无线电服务的频谱,划拨给了主要无线运营商,如AT&T、Verizon和T-Mobile。这一决定激起了众多科技界和公众的担忧,认为这不仅削弱了公共互联网的可及性,也可能令中国际物联网和数字教育发展遭受阻碍。 频谱资源,尤其是在中高频段,历来被视为无线通信的关键基础资源。5.925 GHz至7.125 GHz的频段,总计约1200兆赫,本是支持高速、低延迟WiFi通信的黄金地带。

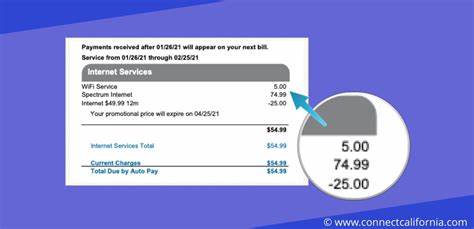

WiFi 6E标准能够利用6 GHz频段,提供更宽的信道、更低的拥塞和更高的传输效率,这对于公共场所如学校、图书馆以及高密度会议中心等尤为重要。同时,公民宽带无线电服务(CBRS)频段3.55 GHz至3.7 GHz,原本旨在实现无线网络的更加多样化和普惠化。 预算法案提出的频谱重新划拨计划预计会拿出大约200兆赫频段,主要来自上述的6 GHz范围,以及CBRS频段,这部分资源将成为主要无线运营商的专属频谱。这意味着,计划中退出的公共频谱将直接减少WiFi可用的无线电通道量,进一步压缩公众免费或低成本的无线接入空间。由于WiFi是开源的非许可带宽,任何符合标准的设备都可使用,这种未来频谱资源的稀缺将导致设备兼容性和普及性受限。 对于教育环境而言,这一调整的负面影响尤为明显。

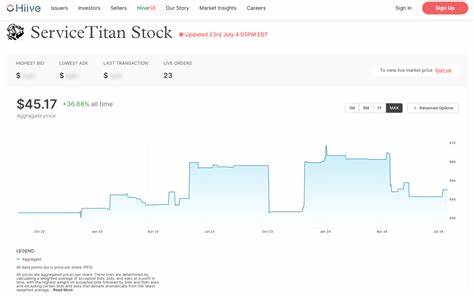

此前,曾有计划向偏远和低收入地区的学校提供免费的高速WiFi,以缓解数字鸿沟问题,推动均衡教育资源分布。然而,此次计划中提到,美国德克萨斯州参议员特德·克鲁兹阻止了该计划,理由是它不利于大型运营商的利益。这反映出政策制定背后复杂的利益博弈,运营商通过游说和立法影响力,获得了更多原本具有公共性质的频谱资源。 此外,频谱业界内部分歧日益显著。虽然无线运营商声称急需更多频谱以支持其5G和未来6G网络的发展,但网络投资报告和财务数据表明,部分运营商私下告诉投资者,他们并不真正需要如此庞大的频谱资源。这种“抢占”的策略更像是一种垄断和排斥潜在竞争对手的举措,而非实际技术需求驱动。

频谱资源出售给大型企业的背后,亦牵涉到关键监管机构的角色。前联邦通信委员会(FCC)主席Ajit Pai在任期间,曾主导将6 GHz频段部分开放给WiFi使用,被视作划时代的积极举措。然而,卸任后其转为电信业游说者,推动频谱集中化的做法引发争议,被批评为典型的“旋转门”现象,使公共利益受损。此外,其继任者也积极推动将原本分配给Dish Network的部分频谱,再转移给卫星互联网巨头星链(Starlink),进一步加剧频谱资源的重新分配和集中趋势。 这些政策变化对物联网(IoT)的发展尤其不利。6 GHz频段由于其穿透力强、延迟低和抗干扰能力良好,一直被视为室内高密度无线设备连接的理想选择。

减少其公共利用空间,将直接限制智能家居、智能工厂及智慧城市等领域的创新和应用推广,进而影响整体数字经济生态体系的成长活力。 公众对此议题的反应十分激烈。从社会底层至科技专业圈子,大量呼吁保护公共频谱资源的声音涌现。不少用户担忧这意味着WiFi速度降低、网络稳定性下滑,尤其是在公共高负载区域。还有观点认为,频谱作为国有资源,应以促进公平和社会效益为原则,而非成为少数企业牟利的工具。部分评论对当前政商勾结、权力腐败现象进行了严厉抨击,认为这是近年来美国政治生态恶化的象征之一。

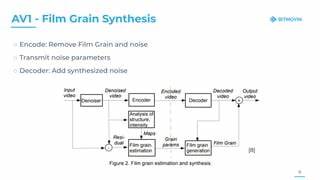

从技术实现角度分析,频谱重划带来的挑战并非单一维度。高频信号虽然传输速率高,但穿透能力弱,覆盖范围有限,容易被墙壁等障碍物阻挡,要求更多基站部署,导致运营成本显著增加。同时,无线环境的电磁干扰问题因频谱集中化而更加严峻,设备间信号竞争和冲突将加剧,可能降低整体用户体验。 未来的技术方向,则可能转向智能信号管理系统、AI辅助频谱分配以及多输入多输出(MIMO)技术,以尽量缓解频谱稀缺带来的限制。但这些技术手段的成熟和广泛应用仍需时间和大量资本投入,难以立即抵消频谱政策带来的负面影响。 面对这样的局势,公众和行业专家纷纷呼吁,监管层应重新审视频谱资源的分配政策,强化对无线运营商的监管,保障多样性和开放性。

引入更多透明度和公众参与的决策机制,是避免未来资源进一步被垄断的关键。同时,重启对贫困地区公共无线网络建设项目的支持,推动数字普惠,才是推动社会整体进步的良策。 综观此次预算法案在频谱资源上的调整,不仅是一次资源配置的简单转移,更是涉及国家信息基础设施安全、数字公平和未来通信技术发展战略的重要节点。如何在企业利益与公共利益之间取得平衡,避免技术资本的过度集中,成为美国乃至全球无线通信产业面临的共同挑战。公众频谱的保护与合理利用,关系到每一个人的网络体验及未来社会的数字命运,值得社会各界持续关注与深思。