在人类探索自然界基本规律的道路上,量子力学和相对论始终扮演着核心角色。尽管二者分别解释微观粒子行为和高速运动现象,长期以来科学界一直面临着如何将这两种看似不同的理论框架整合在一起的挑战。最近,由韩国蔚山国立科学技术院(UNIST)和延世大学的研究团队联合提出的新理论,为理解固体中电子自旋与晶格相互作用机制提供了革命性视角,具有深远的科学价值和技术前景。电子,作为组成物质的基本载体,表现出独特且复杂的量子现象。电子的角动量分为自旋和轨道两种,类比地说,自旋就像地球自转,而轨道角动量则类似地球绕太阳公转。二者的相互影响即自旋轨道耦合,是决定材料磁性、电导率等特性的关键因素。

传统研究中,自旋轨道耦合主要被视为高能量下的相对论效应,而固态系统如半导体中,低能量的量子效应则占主导。这种截然不同的能级视角,使得科研人员在理论建模时经常面临不兼容的困境。尤其是在晶体离散平移对称性下,如何准确定义并运用轨道角动量算符,成为了一大难题。为此,韩国的科研团队提出了创新性的理论框架,跳出了传统依赖轨道角动量算符的范畴,改以“自旋-晶格相互作用”为核心概念。这种相互作用本质是一种相对论效应,但能够直接被整合至电子的量子力学描述体系中。该方法巧妙地兼顾了电子在晶体结构中的离散性与自旋的连续性,使得理论不仅于数学上更加严谨,也极大提升了计算效率和预测精度。

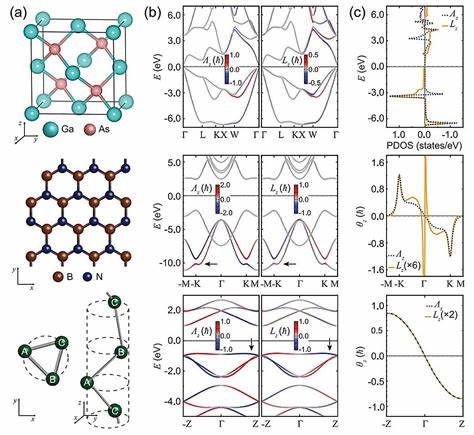

为验证新理论的适用性,研究团队将其应用于多种代表性物理系统,涵盖一维导体如铂链、二维绝缘体如六方氮化硼以及三维半导体如砷化镓。实验和计算结果表明,该理论在预测自旋分布、自旋电流及磁响应方面,均优于传统模型,展现了卓越的准确性和广泛的适用性。此项研究不仅解决了量子力学与相对论理论之间多年来的计算矛盾,也为未来自旋电子学领域提供了坚实的理论基石。自旋电子学作为电子学的前沿分支,利用电子自旋状态传输信息,已被视为下一代信息存储与处理技术的关键。通过精确模拟和理解电子自旋在晶格中的动态行为,科研人员能够设计更加高效、稳定的自旋器件,从而推动从超高速存储介质到量子计算机的技术革新。值得一提的是,该理论的提出者之一金范燮博士目前在宾夕法尼亚大学从事博士后研究,进一步体现了跨国科技合作对科学进步的促进作用。

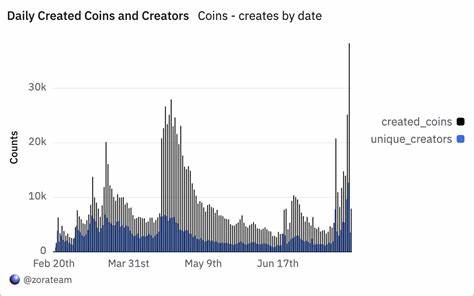

作为2025年发表在《物理评论快报》的热点论文,其引文量和学术影响力正在快速攀升。未来,这种融合量子与相对论的自旋晶格相互作用理论,有望推动材料科学、凝聚态物理以及量子信息技术的多重突破,激发出更多创新性的实验设计和理论探索。结合实验测量数据与该理论模型的计算结果,科学家将更深入理解电子在复杂晶格环境中的行为机制,攻克超导、自旋输运等难题,为新型量子材料的开发指明方向。同时,随着计算能力和人工智能技术的进步,该理论框架也能够被进一步优化和拓展,适应更加多样化和极端条件下的研究需求。总的来看,这一最新理论不仅在学术界引起广泛关注,也极大地提升了电子自旋研究的理论深度与应用广度。它标志着物理学领域在统一不同尺度物理规律方面迈出了重要一步,为理解和利用电子微观世界的复杂性奠定了坚实基础。

未来,围绕这一理论的相关研究将成为推动量子技术与自旋电子器件发展的关键引擎,必将引领新一轮科技与产业革命。