随着全球社会经济的发展,收入不平等问题日益突出。许多人期待通过提高最低工资来缓解这种差距,实现更公平的收入分配。然而,令人意外的是,收入不平等的加剧反而削弱了公众对提高最低工资的支持。由美国、法国和其他国家学者组成的研究团队通过多项实证研究和实验分析,揭示了这一复杂社会心理现象的背后机制。研究发现,随着经济差距的扩大,人们对于最低工资上涨的抗拒情绪逐渐增强,这一趋势在抗议活动出席率和民意调查中均得到体现。这个现象引发了对公众态度变化深层次原因的探讨。

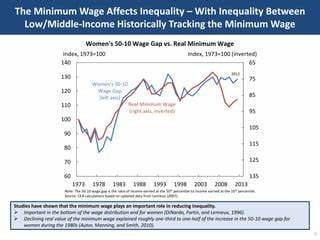

研究团队指出,这种抗拒源于一种心理推理模式,即“现实-应然”推理。具体来说,当人们观察到社会中实际存在的收入差距时,他们倾向于认为这种差距本身就是合理甚至应当存在的。换言之,公众并非简单根据公平或道德原则判断收入分配,而是先接受现实的收入情况,并以此推导出收入分配的“应有”状态。这种心态导致了对提高最低工资措施的反感,成为维护和加深收入不平等的潜在心理动力。 这项研究分析了超过十三万名美国抗议者六年多的示威数据,发现经济不平等水平较高的时期,针对经济改革尤其是最低工资提高相关的抗议活动明显减少,参与人数和热情也相对较低。为进一步验证因果关系,研究团队设计了八项实验,涉及超过七千名参与者,其中包括美国全国代表性样本。

实验结果显示,暴露在高收入不平等信息环境中的受试者,表现出明显较低的对提高最低工资的支持度。研究者认为,这一心理反应不仅适用于最低工资议题,也反映了公众在面对不平等问题时普遍存在的认知偏差。 这一发现对公共政策的制定和解释具有重要意义。长期以来,提高最低工资被视作缩小经济差距,改善低收入群体生活水平的重要手段。然而,当收入不平等本身成为影响公众态度的心理障碍时,政策制定者和倡导者需重新思考如何设计更有效的宣传策略。研究团队提出,通过干预“现实-应然”推理过程,可以提升公众对最低工资上涨的支持。

一旦人们认识到现实收入差距并非必然合理,且存在调整的空间,他们才更可能认可提高最低工资的必要性。 此外,历史经验也印证了最低工资提升与缩小收入差距之间的积极联系。六十年前,美国民权运动领袖便将最低工资作为减少种族经济不平等的关键工具。经济学研究表明,1963年伟大的就业与自由游行后,美国最低工资的提升促进了种族收入差距约20%的缩小。在巴西,自1994年以来最低工资的逐步提高,推动了收入差距以30%的比例下降。这些实例不仅体现了最低工资政策的有效性,也呼吁现代社会在支持该政策时,超越心理认知的障碍。

从心理学视角审视收入不平等的社会影响,是理解政策支持动态的关键。公众态度并非静态,而是受多种信息和认知过程的影响。新闻媒体、社会舆论和政策倡导者应关注如何传递收入数据及其背后的解读,避免让人们潜意识接受“收入差距合理化”的观念。通过强化公平正义的教育,普及收入分配的伦理理念,有望打破坚持现状的心理障碍,培育出更具社会责任感的公众态度。 总之,收入不平等不仅是经济问题,更是心理和社会认知挑战。提高最低工资作为缓解不平等的重要政策途径,其公众支持度受到现存社会经济结构的深刻影响。

理解并干预“现实-应然”推理过程,有助于催化更广泛的政策共识。未来,结合心理学、经济学与社会学的多学科视角,将为促进公平收入分配和社会和谐提供更为全面的理论与实践指导。