在现代经济体系中,货币的本质引发了无数争论。本文将深入探讨一种观点,认为不仅仅是加密货币,甚至传统法定货币也只是基于名义价值的“虚假货币”。这一观点与当今社会的货币运行方式密切相关,也在经济学家与普通民众的讨论中引发了广泛关注。 首先,我们必须理解“虚假货币”这一概念。在经济学中,货币的功能不仅是交换的媒介,还是价值的储存手段和计量单位。传统法定货币如美元、欧元等,其价值并不是由实物支持的,而是由国家的信用和经济实力支撑的。

这与加密货币的本质有着某种程度的相似性,加密货币如比特币、以太坊等同样依赖于市场的供需关系以及用户的信任来维持其价值。 然而,随着全球经济的变化,人们逐渐意识到即使是法定货币本身也不是稳固的价值代表。2008年的全球金融危机就是一个明显的例子。许多国家的中央银行通过量化宽松等政策,大量增加货币供应,导致通货膨胀加剧。这种现象让人们开始反思,货币到底意味着什么?是由金属贴在纸上的权威,还是由我们在日常交易中赋予它的价值? 当我们看向加密货币时,问题变得更加复杂。加密货币的兴起为我们提供了一种新的价值存储方式,但同时也增加了市场的不确定性。

以比特币为例,它的发行量是有限的,这使得它在某种程度上被视为“数字黄金”。然而,加密货币市场价格的剧烈波动,以及其在非法交易中的广泛使用,使得很多人对其价值产生质疑。 这种对价值的质疑反映了现代社会对货币本质的深刻思考。在过去,货币的价值往往与黄金等实物资产挂钩。但如今,许多国家的货币已经完全放弃了“金本位制”,转而依赖各国的信用和政策来维持其价值。这样的转变让人们对货币的本质产生了怀疑:如果货币的价值仅仅来自于信任,那么它是否仍然具备应有的稳定性? 不仅如此,数字支付的普及也在改变着人们对货币的认知。

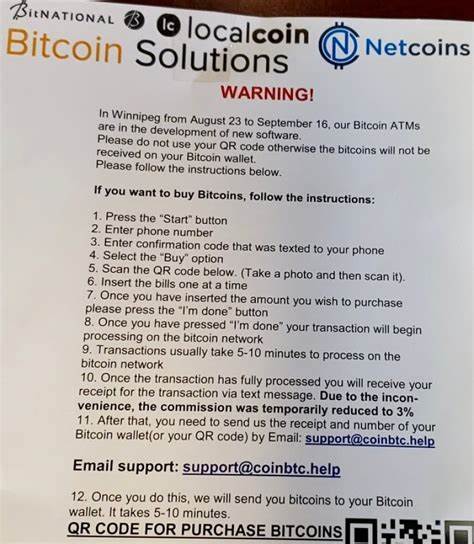

如今,移动支付、电子钱包等方式使得现金交易减少,数字货币交易逐渐成为主流。这一趋势让我们看到了货币的未来,但同样曝露出潜在的风险。黑客攻击、网络诈骗等问题使得我们的财务信息面临更高的风险。此外,数字货币的匿名性也为洗钱、逃税等行为提供了便利,进一步加剧了人们对货币价值的忧虑。 在这样的背景下,一些经济学家和金融专家提出了不同的看法。他们认为,虽然货币的价值在名义上变得模糊,但它依然具备了社会功能与便利性。

正如货币的本质是一个社会契约,它的存在与运行依赖于社会共同的信任。在这种观点下,法定货币与加密货币不应被简单地划分为“好”与“坏”,而应从其背后所承载的经济活动和社会价值去分析。 另一方面,我们也不可忽视全球经济不平等问题。货币的流通与资源分配存在明显的差异,一些国家的货币贬值导致民众生活水平降低。在这种情况下,货币的“虚假性”进一步突出:在理论上每个人都能通过劳动换取应得报酬,但在现实中却有很多人沦为经济链条的底层,无法分享到财富的增长。 总结而言,关于货币的争议与思考不仅是经济学的学术讨论,也是当今社会每个人都必须面对的现实问题。

在加密货币兴起之前,传统法定货币的种种缺陷已经开始显露。随着科技的发展,特别是数字革命的到来,货币的未来将如何发展仍然充满不确定性。 未来,我们可能会看到更加多元化和去中心化的货币体系出现。这将挑战传统金融机构的权威,进而推动社会对货币价值的重新定义。同时,我们也应该保持谨慎的态度,防止不理性的投资行为和资产泡沫的出现。加密货币的未来虽具潜力,但我们也需要更清晰地认识到其背后的风险与挑战。

在这个“虚假货币”的时代,理解货币的本质,分析背后的经济逻辑,将是每个现代人必须掌握的技能。最终,无论是法定货币还是加密货币,我们都应该以理性的态度来看待它们,只有这样,才能在复杂的金融世界中找到属于自己的位置。