在人类对地球最深海域的探索中,发生了一项令人振奋的科学发现:在一些被称为“海沟”的极端深海环境中,存在着丰富而广泛的化学合成生命群落。这些发现不仅为深海生态系统的研究带来了突破,亦重新定义了生命在极端条件下的适应与繁衍能力。位于北太平洋的千米级深渊处,科学家们利用先进的载人深潜器“奋斗者”号在长达两千五百公里的库页-堪察加海沟和西阿留申海沟底部,确认了极深处化学合成生态系统的存在,为深海生命提供了新的视角。这些生态系统主要围绕着富含甲烷和硫化氢的冷渗流聚集,展现出多样化的生物群落,涵盖了管虫、多毛类和双壳类等多种物种。化学合成生命是指通过化学能而非阳光驱动合成有机物的生命形式。这类生态系统在黑暗和高压的深海中尤为重要,其能源来源主要是通过微生物代谢捕获环境中的无机化合物。

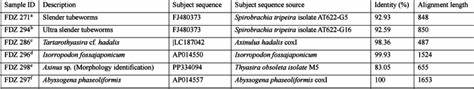

传统上,科学界认为深海生物主要依赖来自海面光合作用产生的有机颗粒下沉作为能量补给,然而,最新的研究揭示,有广泛流动的甲烷和硫化氢流体通过深层地质断层输送至海底,这为化学合成群落提供了丰富的能量来源。微生物在沉积物中进行二氧化碳还原产生甲烷,这种过程形成了生态系统赖以生存的基础。通过对甲烷的碳氢稳定同位素的分析,科学家确认了这些甲烷主要来自微生物源,而非热解或地热形成,这彰显了深海沉积物中微生物活动的活跃程度。深入探索这些生态系统的生物群落结构,发现了以丝管类(siboglinid)多毛类和贝类为主导的高度密集且丰富的生物群落。在库页-堪察加海沟,特别是在海沟底部超过九千五百米的区域,丝管类管虫群体数量达到数千个每平方米,他们利用体内共生细菌进行化学合成,转化来自环境的无机物为有机物供应自身成长。此外,密集的贝类群体,如异形贝和寄居贝,也在这些冷渗流区域广泛分布。

这些物种通过与化学合成细菌的共生关系,成功适应了极端的深海环境。研究中还观察到,每个海沟区域内,不同生态群落间存在显著的空间异质性。部分区域冷渗活动活跃,生命体繁盛,另一部分则因流体活动停止,生态系统呈休眠或衰退状态。这种生态斑块化分布反映了深海地质活动的动态性和生物对环境的敏感响应。科学家们提出,这些深海冷渗流的形成主要归因于板块俯冲和地壳曲折产生的断层,尤其是弯曲相关断层为富含甲烷的流体向上输送创造了通道。沉积在海沟内的有机质不断堆积,在厌氧条件下被微生物分解产生大量甲烷,随后沿断层向上迁移,最终在海底喷出,形成有利于化学合成群落生存的丰富能源源头。

另一方面,这些发现有助于揭示全球深海碳循环的复杂性。海沟底部的甲烷沉积和相关甲烷水合物的存在,显示了深海甲烷库的潜在规模,对大气甲烷的排放和全球气候变化具有重要意义。通过耦合深海微生物活动与地质过程,研究团队指出,部分被俯冲板块携带的有机碳并未沉入地幔,而是在海沟沉积物内以甲烷形式被暂时封存,这一过程可能长期影响地球的碳储存与释放机制。此外,发现的生态系统不仅对理解生命极限有指导意义,也推动生物适应性和高压环境下动物微生物互作研究。深海丝管类和贝类通过与共生细菌的协作,克服极端压强和无光照限制,实现高效的化学能利用。它们的生理和基因适应机制的研究,或许能为生物技术和极端环境生命学提供宝贵资源。

此次发现扩大了对“化学合成生命”存在范围的认识,标志着人类知晓的深海生命栖息地已向极限海洋深处迈进。以往只在较浅深度发现的化学合成社区,如今已在接近11000米深的地方确认其广泛分布。由此可见,深海生命的多样性和适应能力远超过人类想象。此外,长达数千公里的连续冷渗田野表明,这一系统具有生态学和地质学上的紧密关联,构建了独特的海沟生态网络。深海生态系统的这种连通性为生命传播与生物多样性保护提供新线索。科学家们强调,未来需要更多深海探测任务和样品采集,以深入理解这些极端环境中生命的能量供给、生态交互及其变化机制。

同时,建议在深海沉积物中持续追踪甲烷水合物的存在及其可能的释放风险。跨学科合作将推动将此类先进发现纳入全球碳循环模型,助力预测地球气候未来。总之,太平洋最深海沟的化学合成生命群落代表了生命适应极限的壮丽案例,彰显了深海动植物长期演化出的复杂共生关系,以及地球内部能量与物质循环的独特表现。这不仅拓宽了海洋生物学边界,也为地球科学、生态学乃至气候学研究提供坚实的新依据。未来对这些深海生态系统持续关注,将推动科学界更全面地理解行星生命的可能性与挑战。