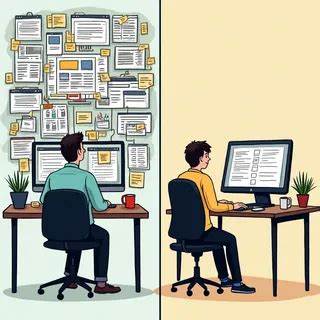

在现代数字时代,工具成为提升个人及职场效率的关键支持。然而,在许多人追求工具极致个性化和功能定制的过程中,却无形中陷入了一个看似无害实则致命的陷阱——过度调整自己的工具,却迟迟未能将它们转化为实际的生产力。许多用户花费大量时间不断优化界面、配置插件、设计仪表盘,却忽略了更重要的核心工作,最终陷入“调整即工作”的迷思,效率不增反减。究竟为何会出现这样的问题?如何摆脱无尽的调整循环,真正开始用好工具以实现高效产出?本文将详细探讨并为你破解这一难题。 工具是提升效率的辅助而非目的,理解这一点至关重要。许多人之所以沉溺于工具深度定制,往往来源于一种完美主义心理,即认为如果无法拥有“完美”设置,就难以开始有效工作。

殊不知,完美的工具配置永远无法完全实现,持续的追求“完美”不过是一种借口,掩盖了对实际工作任务的逃避。调整工具时所体验的掌控感和成就感,极易成为心理奖赏的来源,使人形成无意识的回避机制。其实,这种频繁调整行为的背后,是一种以“忙碌”掩饰“拖延”的典型表现。每一次看似积极的调整,都是逃避面对核心工作挑战的借口。对这一现象的认识,是打破循环的第一步。 另一个值得关注的问题是调整工具往往带来的“生产力错觉”。

过度优化设置虽然可以让界面变得更加美观或更符合个性喜好,但多数时候并未带来实质生产力的飞跃。相反,花费在调整上的时间,往往远超过这套优化体系为工作带来的时间节约。很多人并没有对调整所带来的收益进行量化评估,缺乏对投入和产出的对比认知。事实证明,衡量产出效果并据此调整行为,远比无休止微调设置更有助于提升效率。由此,形成了一个简单而被忽视的理念:你所不知道的时间损失,是最大成本。 生产力与工具配置固然有关,但决定成败的关键在于工作优先级及专注力。

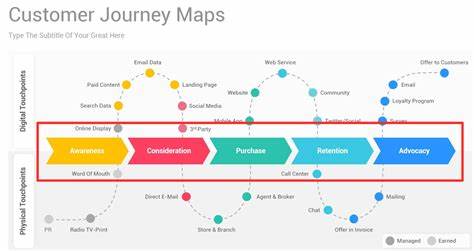

技巧再高超的工具使用,也比不过清晰的目标意识以及对核心任务的专注投入。选择并正确使用工具的意义,在于辅助实现目标,而非成为目标本身。只有明白自身的最重要任务,利用工具解决实际问题,才能真正提升个人生产力。通过践行二八原则,将大部分时间和精力集中于那关键的20%至关重要的任务,效果才能化为成果。将注意力转向内容产出、问题解决,而非工具配置,才是真正有效率的秘诀。 数字时代的另一大陷阱在于复杂系统和多工具叠加的迷信。

许多用户试图将多个应用、插件、自动化流程拼凑组合,企图打造“终极生产力系统”。然而现实往往是系统复杂、依赖多方服务的结合体极易出错,维护成本飙升。服务中断、更新兼容问题、不稳定因素频现,往往扰乱正常工作流程,导致时间成本和心理负担大大增加。此外,过度依赖特定厂商或封闭平台,存在数据锁定、隐私风险、迁移困难等一系列隐患。高度复杂化不仅降低了系统的鲁棒性,也增加了身心负担,与提升生产力背道而驰。拥抱数字极简主义,减少使用工具数量,选择开放平台和标准格式,构建简单且稳定的体系,才能实现真正的长远效益。

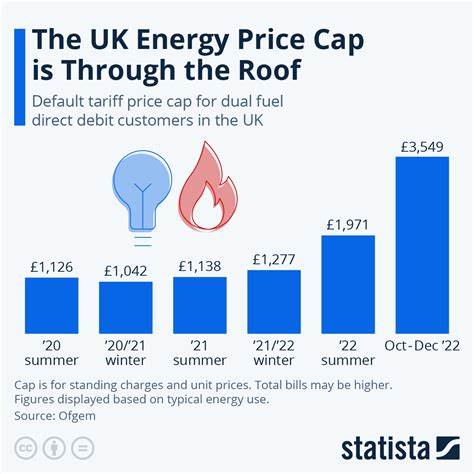

时间是最宝贵的资源。以每天仅仅半小时的调整时间为例,一年累计可达182小时,约等于整整四周的工作时长。如此巨大的时间投入换来的,常常只是工具界面的微调或看似华丽的仪表盘,这样的时间花费是否值得,值得深思。回顾过去真正帮助提升效率的工具调整有多少?大多数用户难以给出肯定答案。时间成本巨大但实际收益微薄,这是深陷工具调整泥潭而不自知的典型写照。有效利用时间,从提升关键任务效率着手,拒绝被亮丽却无用的视觉布局和复杂配置牵着走,成为提升工作质量和效率的重要前提。

突破这一困境,首先需树立正确的工具使用观念。工具仅是实现具体目标的手段,理应辅佐我们的任务完成及目标实现,而非成为消耗时间的焦点。所谓的“选择和坚持”原则尤为重要:选定适合自身需求且稳定可靠的工具,持续使用并深入掌握,而非频繁更换和调整。放弃“完美”幻想,接受工具的不完美性,专注于实际工作内容的产出,才能逐渐建立起高效的工作惯性。真正的效率来自习惯的养成和实践的积累,而非持续投入在工具调整的无止境循环中。 当确实面对工作效率瓶颈或者因工具功能限制导致问题时,调整或更换工具应当是为解决实际困难服务,而非出于“好玩”或“想象中提升”的原因。

采用简单、直接的改进措施优先于花费大量时间开发复杂且难以维护的定制方案。权衡调整所需的时间成本与潜在收益,理性决策,避免非理性的无限延伸调整。遵循“保持简洁”原则,避免不必要的高级功能和插件使用,将避免潜在的维护风险和时间浪费。 自我反省是关键。当你感觉自己又一次陷入“调整即工作”的陷阱,问问自己是否真正遇到问题,调整是否确实能提升效率?是否只是用调整逃避令人畏惧或繁重的实际工作?清醒认识到这一点,是跳出拖延恶性循环的良药。换言之,工具优化应建立在实质性需求和目标导向之上,而非无目的的手动“忙碌”。

学习和借鉴经长期验证的成熟系统或方案是提升效率的明智之举。许多领域的专家都通过实践积累了实用、简洁并高效的工具集和工作流。直接采纳经过考验的系统,远比自行从零开发复杂方案节省大量时间和精力。在写作领域,选择一个受欢迎且稳定的笔记或写作工具,集中精力产出内容,之后再逐步根据实际需求做小幅优化,是更理想的路径。真正有效的系统设计是在实践中成长的产物,需要时间沉淀。 作为案例,作者自己初用知识管理工具Obsidian时,也经历了长期调试阶段,但最终通向简化且实用的结构。

借助专家的经验,从已有的成熟方案中吸取营养,并结合自身需求,完善成较为稳定的工作流,既避免了反复折腾,又确保了工具的实用性和高效性。最终形成的“Obsidian Starter Kit”帮助众多使用者节省了大量琢磨时间,专注于内容生产。这个经验充分说明了专注目标、简洁使用的重要性。 综上所述,摆脱工具调整陷阱,关键在于转变思维,以结果为导向,专注核心任务而非调整本身。减少工具种类,拥抱数字极简主义,警惕“完美陷阱”和“生产力错觉”,理性评估调整成本与收益,借鉴成熟系统,逐步提升而非一蹴而就。这些都可以有效避免无意义的时间消耗,提升真实的工作效率及产出。

记住,工具只是帮助达成目标的桥梁,真正的价值来自你用工具创造出来的成果。放下无谓的调整焦虑,迈出真正利用工具实现目标的第一步,才能真正成为时间的主人,实现高效的工作和生活。