人工智能(AI)自20世纪中期诞生以来,经历了数次起伏与革新,逐步成为当今最具变革力的技术之一。尽管“人工智能”这个概念诞生于1970年代,但其商业应用和创业浪潮近几年才真正兴起。人工智能创业公司成为推动技术向实际落地转化的关键力量,但正如1977年MIT学者Eve M. Phillips在其毕业论文《If it works, it's not AI:a commercial look at artificial intelligence startups》中所指出的那样,复杂的技术理想与现实的商业需求之间存在微妙的矛盾和挑战,即“如果系统能够顺利运行,通常就不被划归为真正的人工智能范畴”。这句话直指AI领域的技术本质与实际应用之间的张力,也是理解当前人工智能创业态势的重要视角。回顾人工智能发展的历史轨迹,可以发现它始终处于理论研究和工程实践的动态平衡之中。在AI早期阶段,研究者更关注如何模拟人类的认知和智能过程,诸如自然语言理解、推理、学习算法等实验性技术不断涌现,但这些技术往往难以稳定有效地大规模应用。

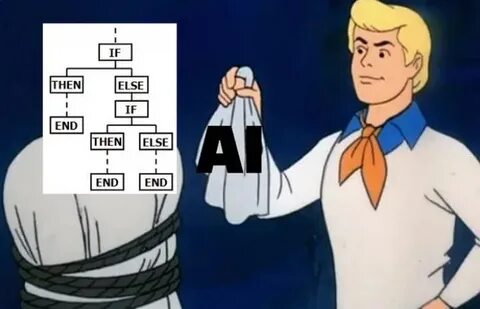

随着计算能力的提升和大数据的积累,人工智能逐渐迈向走向商业落地,尤其是机器学习和深度学习技术的突破让AI具备了强大的实用价值。然而,商业环境对技术的要求更加务实和苛刻——产品必须稳定运行、能缩小误差率、能够解决具体问题。正因如此,“真AI”理念和商业现实往往出现脱节。Eve M. Phillips的论文对当时AI创业公司的现状进行了深入剖析,她提出,许多所谓的“人工智能”公司其实更多是一种专家系统或规则引擎的变体,而非具备真正智能的系统。专家系统擅长解决特定领域的规则判断,通过庞大的知识库和推理机制实现自动化,但其缺乏学习能力和适应性,难以面对复杂多变的现实场景。在商业应用中,这类系统性能固然稳定且可控,但距离人们设想的“智能”还有很大差距。

进入21世纪,随着云计算的普及和算法的飞速进步,人工智能创业进入新阶段。创业公司开始集中于机器视觉、语音识别、自然语言处理、自动驾驶等细分领域,这些技术逐步迈向实用化,吸引大量投资和市场关注。企业和用户对AI产品的接受度提升,为创业公司提供了前所未有的机遇。然而,商业价值和技术难题依然并存。AI系统往往需要大量标注数据、强大计算资源和跨领域专家支持。许多创业公司面临技术瓶颈、市场认知不足以及与传统行业融合的挑战。

此外,伦理、隐私和法律问题日益凸显,成为AI创业不可忽视的因素。商业成功要求AI不只是理论上的创新,更是解决真实问题的利器。这就需要创业公司在保持技术前沿的同时,更加关注产品成熟度、用户体验和市场需求。习近平总书记曾指出,科技创新是国家发展的战略支撑。同样,在全球科技竞争加剧的背景下,AI行业的创业者和投资人需更加谨慎而敏捷地把握技术与商业的结合点。起初,AI创业公司以“创新驱动”为核心依托学术成果和专家系统为主,逐步转向数据驱动、深度学习和自动化解决方案。

这种转变体现了商业对AI技术实用性的苛刻要求,催生了大量专注于垂直行业的创新型企业,如智能医疗诊断、金融风控、智能制造等。中国市场对AI创业同样展现出巨大潜力。庞大的人口基数和丰富的产业场景为AI技术落地提供了土壤。政府积极出台政策支持创新,加速数字经济发展。AI创业公司在智能语音助手、图像识别以及智慧城市建设等领域崭露头角,推动传统产业升级。尽管如此,“如果能用,就不是AI”的观点依然提醒创业者保持技术批判精神。

许多成功案例往往是基于成熟的算法和工程实现,而非神秘的智能算法。这意味着创业公司需要将目标聚焦于解决实际问题,用科技创造切实价值,而不盲目追求“智能”的标签。未来,人工智能创业将持续向更加多元化和精细化方向发展。随着人机交互技术的提升,AI将更好地支持人类决策,从而实现智能+人的协同创新。同时,AI伦理和法规体系的完善将推动行业健康发展。总的来说,人工智能创业公司的发展史是从概念到商业化的历程中充满挑战与机遇的缩影。

紧跟时代步伐,深刻理解技术与商业的内在关联,是创业者和行业观察者必须具备的能力。经验告诉我们,技术是否“人工智能”并非唯一评价标准,商业价值和用户需求才是判定成功的关键。正如Eve M. Phillips的洞察所示,只有结合实际应用的AI才具备持久生命力,也才能真正改变世界。