随着人工智能技术的不断发展,特别是在大型视觉-语言-动作模型(Vision-Language-Action Models,简称VLA)领域的突破,机器人赋予了更强的理解和执行能力。不同于传统的聊天机器人或图像生成模型,机器人需要在物理世界中实时反应和操作,因此其对计算延迟和执行效率的需求极为苛刻。任何一次思考或推理的延迟,都会造成物理世界状态的改变,甚至引发严重的执行失误,比如把热咖啡洒在用户身上而非安全递交。针对这些挑战,实时行动分块(Real-Time Action Chunking,简称RTC)的技术应运而生,成为机器人物理智能领域的重要突破口。传统大型VLA模型参数量庞大,通常需要强劲的GPU甚至云端算力支撑,这就导致了现实部署中模型推理时延明显增大,尤其是移动机器人依赖网络与远端服务器通信时,通信延迟进一步积累。实际应用场景下,机器人动态环境的实时感知与决策,是确保任务安全且高效完成的关键。

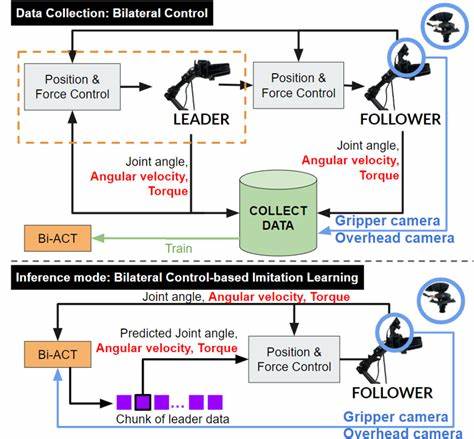

为此,仅依靠传统的同步操作策略已无法满足越发严苛的实时需求。同步策略即机器人完成一段动作序列的执行后,暂停等待下一轮模型推理结果再接续执行,这种做法尽管安全,但会产生明显时延和不连续,且不符合实际动态环境的流畅要求。相比之下,RTC提出了一种创新的解决方案:机器人在执行当前动作序列时,即刻启动下一动作序列的生成,实现在“思考中移动”。这一策略有效消除了动作间的停顿,提高了机器人响应速度和任务完成效率。RTC面临的核心难题在于如何保证连续动作序列之间的无缝衔接。由于动作序列产生存在推理时间差,下一段动作的部分时间步对应的物理状态可能已被当前动作序列所改变。

若直接切换,新动作序列中的头部动作与机器人当前状态不匹配,可能导致动作突变或失控加速,甚至造成灾难性后果。解决这一问题的关键方案,是将实时动作分块任务视为动作“修复”(inpainting)问题。模型在生成新动作序列时,保留与上一动作序列已执行部分一致的动作,类似于图像修复中对缺失区域进行合理填充。借助扩散模型或流式模型天然擅长的图像修复能力,通过设计“部分注意力”机制,模型既保证动作连贯一致,又能根据最新观测信息灵活调整策略。在多项实验中,RTC不仅显著缩短了任务执行时间,提升了整体吞吐率,同时还展现了极强的抗延迟能力。即便在人为添加100毫秒至200毫秒的高推理延迟情形下,RTC依然保持稳定表现,远超传统同步推理和时间校准等平滑技术。

这一特性对于未来随着模型规模增加、算力负载加重及远端推理需求提升的场景尤为重要。更进一步,RTC在需要极致精准控制的短任务中表现尤为亮眼,比如点燃蜡烛、插入以太网线等,小到微妙的操作细节都能得以完美执行,保证了机器人动作的安全与高效。物理智能的未来不仅仅是让机器人拥有强大的感知和推理能力,更重要的是让它们学会如何在现实环境中快速且连贯地行动。RTC通过打破传统的同步推理限制,实现了“思考和行动并行”,为机器人带来了前所未有的动态交互能力和决策弹性。随着边缘计算设备的进步,以及网络传输延迟的逐步改善,RTC的应用前景更为广阔。可以预见,未来机器人将在多模态环境下执行复杂任务,实时决策能力将成为核心竞争力。

推动RTC以及相关技术的发展,需要投资更多跨学科的研究,结合控制理论、机器学习与机器人工程,完善训练数据、多层次规划架构以及多时间尺度的动态推理机制。大型模型的增长虽提升了机器人理解世界的能力,但同时也挑战着实时推理的极限。RTC的出现,恰好提供了从算法层面上的解决思路,为大尺度物理智能模型实现实地部署赢得了宝贵时间和空间。回顾RTC的核心创新及实验成效,我们可以看到它不仅是一种技术革新,更是机器人行动智能化的里程碑。通过将动作序列之间的连续性问题转化为修复问题,巧妙地利用扩散模型的优势,避免了因动作分段带来的不自然切换,极大拓宽了机器人对复杂环境的适应范围。企业和研究机构纷纷将目光转向这项技术,期待借此提升机器人在工业生产、物流配送、服务行业以及危险环境作业中的表现。

总之,实时行动分块技术标志着机器人从“等待指令执行”迈向“边执行边计划”的新时代,开启了更高效、更精准、更安全的物理智能新篇章。未来的机器人将不再受限于计算资源与时延瓶颈,而是拥有持续且智能的行动能力,真正实现与现实世界的无缝融合与互动。