莫拉维克悖论作为人工智能研究中的一个重要观察,挑战了人们传统的认知认知观念。它指出,虽然高层次的逻辑推理和抽象思维对人类来说似乎难以企及,但在计算机领域却相对容易实现。反观那些我们日常轻松完成的感知和运动能力,反而是计算机最难模仿的。这一悖论最早由汉斯·莫拉维克在20世纪80年代提出,并得到罗德尼·布鲁克斯、马文·明斯基和艾伦·纽厄尔等人工智能领域专家的支持和丰富。莫拉维克的核心观点在于,人工智能在模仿人类高智力任务时表现优异,例如解答智力测验或下棋,但面对类似一岁儿童的运动和感知能力时却显得无能为力。 从生物进化的角度看,莫拉维克悖论的成因尤其引人注目。

人类的感知和运动技能经过了数以亿计年的自然选择与优化,早已深深根植于神经系统的基本部分。这些技能在人类的大脑皮层之外,由更古老的脑区控制,通常处于无意识状态,因此看似简单自然,但将它们拆解并通过计算机重建却异常复杂。相比之下,人类的抽象思考、逻辑推理和数学能力则是进化史上的“新人类”,虽然对我们来说颇具挑战,但大脑为其设计的结构相对“年轻”,计算机对这些规则的处理和模拟反倒更为直接和高效。莫拉维克形象地表示,感知与运动技能是大脑进化的“厚重地基”,而推理只不过是覆盖在顶层薄薄的“油漆层”。 这一观点在人工智能发展历程中具有深远影响。早期AI研究人员曾坚定地认为,人类思维的核心是逻辑和符号处理。

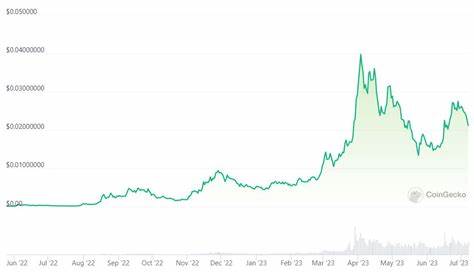

然而,尽管AI在象棋、数学定理证明和逻辑推理等领域取得了突破,但在视觉识别、自然语言理解、运动协调、空间导航等实际应用中却表现出了巨大的困难。事实上,从看似简单的区分杯子与椅子,到在复杂环境中保持平衡行走,都成为机器人面临的难题。罗德尼·布鲁克斯提出了“新人工智能”(Nouvelle AI)理念,强调摒弃传统对认知的依赖,关注感知-行动的基础能力,这为智能机器人研究开辟了新路径。 随着计算能力的快速提升和深度学习技术的兴起,计算机在感知领域取得了显著进步。例如,图像识别的准确率逐年提升,自动语音识别和自然语言处理也逐步突破传统瓶颈。这种进步验证了莫拉维克在1976年关于计算力会推动感官和运动技能自动化的预言。

然而,即使是在今天,这些领域依然面临着很多挑战。复杂环境中的实时响应、多模态信息融合和动态交互使得“易为人类”的任务仍然极难在机器中复制。 莫拉维克悖论也对我们理解人类智能的本质提出了重要启示。它提醒我们,人类意识和高层次思维不过是建立在庞大而复杂的感知动作系统之上的薄薄表象。许多看似简单的认知过程实际上涉及了大量快速且复杂的神经计算,无意识地支持着我们的行为和决策。这也反映了我们对自身思维的误解:人们习惯聚焦于理性思考和语言表达,而忽略了那些无意识但决定性的大脑功能。

在工业和社会层面,莫拉维克悖论的现实意义不可忽视。人工智能技术的快速普及与应用推动了许多传统职业的转型,同时也揭示了机器在感知与互动中存在的局限。正因为感知与运动技能的实现难度大,许多需要直觉判断、细微环境感知和复杂身体协调的工作仍然依赖人类。未来智能机器要实现真正的人机协作,需要打破传统思维,融合认知科学、神经科学和计算机技术,以更接近生物学的视角设计智能系统。 此外,莫拉维克悖论的观察对人工智能伦理与政策制定也有指导意义。公众和决策者需正确理解人工智能的能力边界与发展阶段,避免不切实际的预期或恐慌。

当前AI在感知和行动方面的瓶颈,也提醒我们在自动驾驶、医疗辅助、军事应用等关键领域谨慎推进,确保安全和可靠性。 总结来看,莫拉维克悖论不仅是人工智能领域的深刻洞察,更是跨学科研究的重要桥梁。它将生物进化史、人类认知结构与现代计算机技术紧密连接,促使我们反思智能的本质和技术发展的方向。面对快速演进的AI时代,透彻理解这种悖论,有助于我们把握机遇,迎接挑战,推动科技服务于人类社会的可持续发展。莫拉维克悖论激励我们关注那些看似“简单”的感官动作背后的复杂性,认知到真正的智能远非单一功能能够涵盖,而是多层次、多维度的统合。 未来,随着神经网络结构的不断优化、计算能力的指数增长,以及跨学科理论的融合,莫拉维克悖论所揭示的障碍或许会渐渐消解。

我们期待有朝一日,机器能够像人类一样在感觉、动作与推理中无缝切换,真正实现智慧的飞跃。与此同时,这一定程度上也提醒我们尊重和珍惜那个生物进化所赐予的、潜意识中支撑我们生命运作的瑰宝。莫拉维克悖论不仅是科学难题,更是探索人类与机器关系的哲学思考和未来愿景。