编程,作为现代信息技术发展的核心活动,远远超出了简单的代码编写范畴。其本质是一种独特的认知过程,设计者通过不断积累和调整对问题领域的理解,构建出一个能够映射现实世界的“理论”。Peter Naur在其1985年著名的论文《编程即理论构建》中提出,程序不仅仅是源代码,更是一种存在于开发者心智中的共享心理结构,即“理论”。这一观点不仅颠覆了传统将程序视为纯粹产品的认知,也深刻揭示了编程过程中的复杂人文因素和认知机制。按照Naur的观点,代码仅是理论的一种书面表现,是不可避免地具有信息丢失效应的。换句话说,仅仅通过代码,我们无法完整地恢复程序所承载的全部知识和意义。

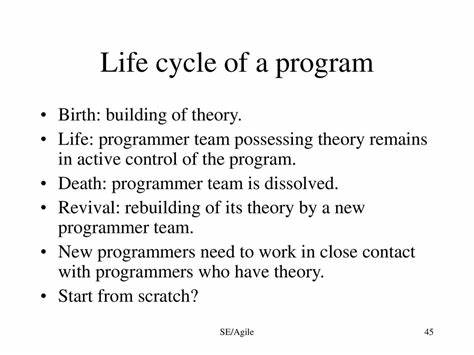

程序背后的知识、设计思想、权衡经验以及对问题本质的洞察都存储在开发团队成员的脑海中。因此,程序的生命依赖于开发者的存在,若失去关键人员,就可能失去完整的程序理解,代码便沦为冰冷且难以维护的文本。 从这个视角看,编程不仅是生产操作,更重要的是建构知识体系的过程。开发者需要通过持续的研究、试验、反思和沟通,建立起对现实世界问题的深刻理解,并将之转化为可执行的形式。这种过程类似于科学家通过观察、假设和验证构建科学理论。程序设计者实际上在抽象和简化现实世界的复杂性,使其能够通过形式化的计算模型来进行模拟和控制。

举例来说,开发一个复杂的编译器不仅是机械地翻译语法规则,而是需要对语言结构、计算机体系、优化策略及目标平台的深刻理解。这个过程中,编程团队成员积累的隐性知识和经验远比代码本身更为珍贵。 Naur的“理论构建”观点还强调了团队沟通和协作的重要性。程序是团队成员共享心智模型的载体,而团队成员之间的交流则是构建和维护这套模型的关键途径。在真实项目中,完善的文档和代码注释固然重要,但它们永远无法取代面对面沟通和个人建议的作用。例如,多个团队协作完成的复杂项目会面临成员流动带来的知识断层风险。

若没有良好的传承和理解,程序的维护和演进将遭遇巨大挑战。Naur通过实际案例阐述了,当新团队试图基于已有代码进行扩展时,如果缺乏原团队的直接指导,即使有详尽的文档,也难以避免产生设计上的误解和次优方案,从而破坏系统的整体架构和效率。这也显示出程序设计中的隐性知识不可轻视,更突显了理论构建视角对实践的指导意义。 此外,将编程视为理论构建改变了我们对编程难点的认知。传统上,人们往往认为编程的困难主要来自语法和算法的复杂性。然而,Naur提示我们,更深层次的挑战是构造和保持对整个问题空间以及解决方案的整体理解,通过认知过程持续协调不同部分的一致性和正确性。

编程不仅仅是机械地编码,而是在知识深度和广度上不断扩展,设计出能在动态现实中稳健工作的系统。正是这种建构性的思维活动,使得程序设计成为一项高度创造性和复杂的智力劳动。 基于理论构建的视角,编程教育和管理也应有所调整。教育者应着力培养学生的抽象思维能力、领域知识整合能力和团队协作能力,而不是单纯强调语法规则和代码实现技术。重视实践经验中隐性的理解传递以及心智模型的共享,可以提升程序员解决真实问题的能力。管理者则需要意识到知识的不可替代性,建立有效的知识管理和传承机制,减少核心人员流失对项目的打击,同时鼓励团队内外的沟通交流,促进理论的共同建构和持续发展。

随着软件系统日益复杂和智能化,理解程序作为一种理论构建更加重要。自动化工具和代码生成技术虽然不断进步,但无法代替人类对问题本质的认知和理论性的总结。程序的真正智慧在于能够在人脑中建构符合实际需求的模型,并通过代码与机器交互完成执行。因此,程序设计的艺术不是代码本身,而是认知世界、构建并调整理论的能力。 总结来看,Peter Naur提出的“编程即理论构建”理论,为我们重新审视程序开发的本质提供了深刻洞见。程序是藏于程序员脑海中的知识和理解,是其对复杂现实世界的抽象表达,是一种共享的心理结构。

代码仅是这一心理结构的有限表达形式,不能独立承载程序本身。理解和应用这一思想,有助于提升软件开发的质量与效率,加强对程序维护和团队协作的管理,推动现代软件工程向更具智慧化和人文化的方向发展。