科学研究是推动社会进步和技术发展的核心力量,政府在其中扮演了不可或缺的角色。尽管市场经济能够激励企业投资于具有直接商业回报的应用研究,但基础科学领域的许多探索由于成本高昂且回报周期极长,难以通过市场机制实现充分投资。政府科学资助弥补了私营部门的不足,为人类认知边界的拓展提供了必要保障。与此同时,政府资助的科研不仅涉及经济利益,更承载着探索宇宙奥秘与人类自身起源的精神价值。在这个过程中,声望经济成为激励科学家持续创新的独特社会机制,促进了人类智力资本的最大化发挥。 基础研究的经济困境主要体现在“公共财政困境”,即高投入和潜在利益分散使得单一企业难以独享研发成果,引发投资不足。

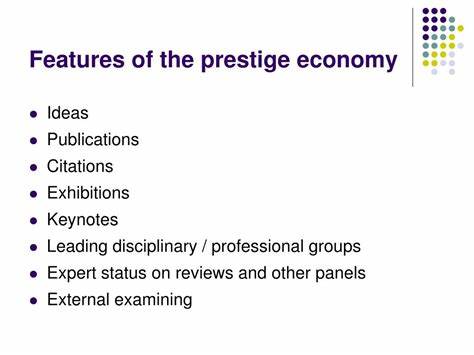

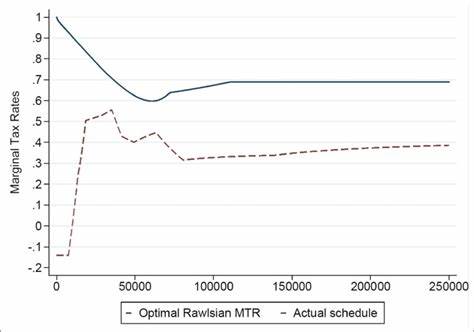

大型科学工程如欧洲的高能核子对撞机(LHC)耗资数十亿美元,历时数十年建成,旨在回答粒子物理的终极问题,如希格斯玻色子的发现,这些知识虽难以量化经济效益,却极大丰富了人类对自然法则的理解。类似项目的未来如计划中的未来环形对撞机及探索系外行星生命迹象的詹姆斯·韦伯太空望远镜,也体现出对基础科学本身价值的认同。 政府科学投资虽在总体财政中比例有限,远低于社会保障和防务开支,但其战略意义非同寻常。诸如美国国家科学基金会(NSF)和国家卫生研究院(NIH)等机构的投入直接支持了数以万计的科研项目与创新成果,推动了生物医药、能源、新材料及信息技术领域的突破。科研资金由同行评议机构分配,这不仅保证了学术质量,也形成了一种声望经济,科学家们通过高质量研究赢得同行认可与学术地位,这种社会评价机制极大激发了研究者的创造力和工作热情。 批评者常质疑政府资金的效率,认为私营企业对科研人才的利用更具竞争力,存在“挤出效应”,政府资助可能让人才流向效率较低的学术和政府实验室,限制整体创新速度。

然而实证研究表明,政府投资在推动创新方面具有“挤入效应”,不仅促进了公立科研机构产出,还刺激了私营领域的专利申请与技术创新。美国NIH的研究显示,每增加一定金额的政府资助,相关领域私营专利数目亦随之增长,形成良性循环。 这个正面互动背后,根本原因之一在于科研人员的动机差异。部分优秀人才不仅追求财富最大化,更追求事业意义和学术声誉。仅靠薪酬激励难以完全激发这些人的研究潜能,声望经济满足了他们通过贡献知识赢得社会认可的内在需求。政府资助科研为他们创造了一个相对独立于市场利益的探索空间,使得纯粹追求学术价值及长远社会贡献成为可能。

声望经济的存在和运作,使得科学界形成了多元化的激励层级,从初出茅庐的新晋学者到树立丰碑的顶尖专家,均可在这一体系中找到舞台。该机制不仅激励个人深耕学术,还通过同行评审维持学术标准和公平竞争氛围。相较于单纯追逐经济回报,声望体系能更好地支持长期基础研究及高风险创新,解决了市场短视及信息不对称问题。 尽管如此,政府科学资助体系并非无懈可击。官僚主义和过度监管有时限制了科研人员的自由度和创新活力。审批流程繁琐、伦理审查复杂,令科学家花费大量时间于行政事务,影响了实际科研产出。

如何简化资金分配和管理流程,降低非科研负担,是提升政府资助效率的关键。多元化资助渠道和灵活的项目评估标准,结合有效的监督机制,将助力科研环境的优化。 更广泛地说,政府科学资助反映了社会对知识本质价值的认可。探索宇宙起源、揭示人类基因演变、理解复杂生态系统,这些研究虽暂时难以应用于具体经济活动,却为文明积累了宝贵的智慧财富。政府资助科学也是对未来不确定创新的投资,为后代开辟更宽广的发展可能。声望经济激励的科学家们,作为知识探索的先锋,创造了不断推动人类社会前行的能量。

历史经验表明,政府对科学的支持是创新体系的重要支柱。无论是冷战时期苏联的科技攻关,还是现代美国大学体系的尖端突破,政府资助都是基础。技术创新和经济增长的关系复杂多变,市场机制虽重要,但无法替代政府在基础研究中的战略定位。政策制定者应认知到投资基础科学的长远回报,既涵盖直接经济价值,也包含精神文化层面的意义。 未来,优化政府科学资助需兼顾效率与公平。加强对科研项目的精准评估,减少低效支出。

同时坚持支持具有开创性、跨学科和长周期潜力的研究领域,维护声望经济的健康运作。培养年轻科学家和跨领域人才,促进知识传播与应用转化,均是提升创新生态系统活力的关键。 总之,政府科学资助不仅解决了市场失灵带来的基础研究资金不足,更以声望经济为枢纽,激励了科学人才的热情和创造力。它通过建立一种非纯经济利益的认可体系,使得从事基础科学的研究者能够追求意义深远且充满挑战的学术事业。政府机构和社会应持续支持并完善这一体系,最大化人类智慧的潜力,推动科技、文化和社会文明同步跃进。