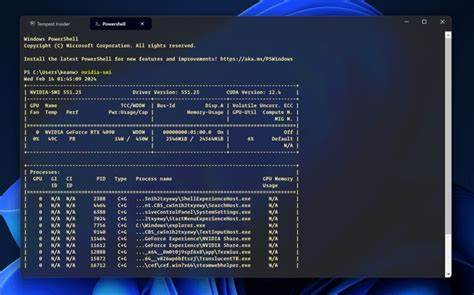

在人工智能高速发展的今天,人类不断将这项颠覆性技术应用于各个领域,试图揭开历史尘封的秘密,尤其是在破解古代文字方面取得了显著的进展。然而,尽管人工智能已经证明自己能够完成复杂的语义预测和图像识别,却在破解部分古代密码中显示出明显的局限性。古老文字的解读不仅涉及数据的量和质,更依赖于深厚的历史背景知识和文化洞察力,使得人类的智慧在这一领域依然不可替代。两千多年前刻在西西里石头上的希腊铭文,曾让年轻的历史学者提娅·索默谢尔德陷入困境。面对文字残损、各种方言错综复杂的状况,她几乎无从下手。幸运的是,她的同行、谷歌DeepMind的计算机科学家亚尼斯·阿塞尔提供了帮助。

借助递归神经网络和后来更为先进的变换器模型,他们开发了名为“Ithaca”的AI工具,成功填补了这些铭文中的遗漏部分,其准确率高达62%,远超单独工作的专家水平。人类专家和人工智能协作时,准确率进一步提升至72%。这一里程碑式的成功彰显了人工智能在历史文本修复领域的巨大潜能。类似的突破还出现在美索不达米亚楔形文字和庞贝的古代卷轴中。借助3D扫描技术和AI重建,科学家们成功破译了据信已有两千年没人涉足的手稿,揭示了伊壁鸠鲁及其他哲学家的新作。然而,与这些已知语言的文字相比,仍有数十种古老的未解读文字系统令人费解。

帕台农盘上的45种符号、伊朗地区五千年前的原伊兰文字、塞浦路斯晚青铜时代的西普罗-米诺斯文字,以及南美土著的奇普,都是至今无人破解的谜团。这些文字不仅数量有限,而且缺乏对应的语言基础,令利用数据驱动的AI技术极为困难。对于人工智能而言,破解密码类似于“匹配”问题,即将有限符号与未知的古语发音对应起来,数据量不足致使深度学习技术难以奏效。因此,虽然AI能够处理海量、高质量数据,但对这类稀缺且质量参差不齐的资料,还远远不能完全胜任。20世纪解密线性文字B和玛雅文字的先锋学者们,无疑展示了人类智慧在密码学领域的伟大力量。从阿利斯·科博以180,000张卡片系统性整理符号,到迈克尔·文特里斯突破固有认知,将线性文字B识别为古希腊语的先祖,人类学者跨学科合作、深厚的文化理解及大胆的假设验证,是AI难以复制的核心能力。

同样的辨认与创新意识使玛雅文字得以部分破解,如今76%的象形文字可以被阅读,甚至有人尝试将莎士比亚名作《哈姆雷特》译成古玛雅语。来自巴塞罗那自治大学的米格尔·瓦莱里奥利用无监督神经网络“Sign2Vecd”,对西普罗-米诺斯文字中的符号进行了聚类分析,剖析了不同写作媒介上的符号变体,成功识别出约60种基础符号的表音功能,其与已知的西普鲁希腊音节文字高达70%的符号匹配率,显示AI在辅助分析上拥有重要价值。尽管如此,他也坦言,没有人能期望纯靠AI单独完成这类复杂的解码任务。如果没有专家针对性地引导,对数据和目标提出符合实情的问题,AI也只能停留在辅助和初步探索的水平。近年来关于书写体系起源的研究,也因为人工智能的辅助分析而日益清晰。现代考古学证明文字不仅是经济、行政管理的工具,也承载着宗教信仰和文化叙事。

不同文明几乎同时独立发明了书写系统,包括美索不达米亚、埃及、中国,甚至潜在的印度河文明。书写不再被简单定义为单一定向的演化过程,而是在多地多元发展的文明成果。最为神秘的当属复活节岛上的龙刻文。常被看作书写体系的龙刻文,尽管只发现了26块木质刻片,符号复杂且重复出现约1.2万次,且据信与现代复活节岛土著语言相关,但迄今无人能给出令人信服的解读。计算语言学家理查德·斯普罗斯特认为,龙刻文拥有破解的先天优势:大量字符数目、可追溯的语言联系、甚至文字制作时的目击记录,都为解码提供了宝贵线索。然而,即使如此,结合先进AI技术的研究仍未摆脱困境。

问题的根源在于缺乏批量资料和同文本的平行对照物。正因如此,未来的关键在于考古学家挖掘更多铭文及相关文物,其间的实物佐证才能提供破译的突破口。这就呼唤学界重新重视“传统挖掘”与数字人文学的结合,既需要考古田野的“泥土”功夫,也需计算机科学、语言学和历史学的紧密协作。巴塞罗那大学瓦莱里奥教授直言,面对经费和学术评价体系的压力,数字化项目已经成为研究不可或缺的一环,但纯技术导向并不能替代深厚的传统学术积累。以埃及象形文为代表的解码奇迹,是人类跨学科合作与历史文化洞察的结晶。没有这些人文视角和细致入微的学理分析,仅凭算法模型无法取代解码工作的核心。

正如伊莎贝拉·费拉拉教授所言,深度学习工具可以称得上是“副驾驶”,但没有历史学者的慧眼,即便是最先进的计算模型也难以完成解密使命。展望未来,人工智能将在古文字解读中扮演越来越重要的辅助角色,帮助学者快速定位文本模式、筛选疑点,甚至预测可能的符号组合,但这一切都必须建立在人类专家的指导和解释之上。合作、跨学科交流与创新思维,依然是古文明密码破解的核心引擎。唯有如此,尘封的文明记忆、消失的语言体系才能得以复苏,人类对自身文明起源的认识才能愈加完整而深刻。