在探索古代文明起源与人类迁徙史的研究中,古埃及王朝时期的基因组数据尤为珍贵和关键。继诸多考古遗址的发掘后,遗传学研究正逐步揭示古埃及人的人口形成过程和不同文化区域间的联系。2025年,科学家成功获得一名埋葬于努韦拉特(Nuwayrat)古墓的男子全基因组,该遗骸经14C测定距今约4800年至4600年前,处于早期王朝与古王国时期交汇阶段。这一成果首次实现了对埃及王朝早期个体的2倍基因组测序,为解码古埃及的遗传基础提供前所未有的视角。 努韦拉特个体出土于距今265公里开罗以南的努韦拉特墓地,尸体安放于陶瓷罐中,位于岩壁墓穴内的特殊埋葬方式被认为有助于DNA保存。这名成年男性年龄推测在44岁至64岁之间,身体高度约157至160厘米,体貌特征推断为棕色眼睛及头发,肤色偏深。

这些身体与遗传信息的结合,不仅为理解当时人口的基因特征提供线索,也使我们对古埃及人的生活方式和社会阶层有所了解。生前的骨骼病理显示他长期从事体力劳动,矿工或陶工职业的可能性较大,且其墓葬等级暗示其身份不俗,体现了当时社会的复杂分层。 基因组研究揭示其基因构成中77.6%与北非新石器时代遗址——特别是摩洛哥中期新石器时代Skhirat-Rouazi站点样本有紧密联系,显示早期埃及人与北非地区新石器时代群体共享相当的遗传基础。令人关注的是,约22.4%的基因组成分则显示与早期新石器时代的美索不达米亚人群存在遗传亲缘,这不仅印证了考古学上埃及与东方肥沃新月地带间的文化交流,更为迁徙和族群融合提供了直接的遗传证据。这种东方基因成分在如今西奈及地中海东部沿岸的早期人群中亦有所体现,进一步强调了该区域在人类史上的关键交换枢纽地位。 此前研究因古埃及炎热干燥的气候条件导致DNA难以保存,只有少数晚期王朝甚至托勒密时期的遗址带来了有限基因数据。

而努韦拉特的陶罐埋葬方式显著提升了DNA质量,这为未来古埃及早期基因研究奠定了新技术基础。基于该基因组,科学家运用现代统计遗传模型qpAdm比对了多种古代及现代人群,成功构建埃及北部古王国早期的混合祖源体系。模型显示单一来源无法解释其基因组成,仅两源模型能够较好拟合,且高比例的北非新石器时代成分与有限但显著的东部肥沃新月基因渊源共同塑造其遗传背景。 进一步的等位基因频率统计分析f4测试,验证了与新石器时代美索不达米亚人的紧密遗传关联,排除了埃及北部临近的青铜时代迦南地遗传成分为主导可能。这一发现创造性地将古王国时期的埃及人与新的遗传交流来源联系起来,呼应了千百年来考古发现的贸易与文化传播现象,如农业物种引进、陶器制造技术传播和最早的象形文字体系。这些融合标志着非物质文化交流伴随人口迁徙和基因互融,从而真正形成了古代埃及多元的民族基因构成。

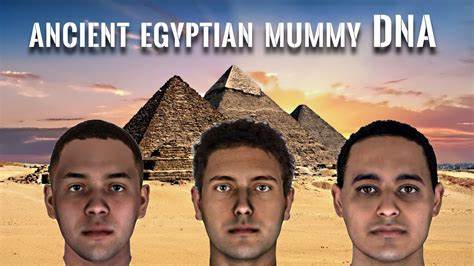

至于后来时期,第三中间期(约公元前787年至公元前544年)的已测古埃及个体则显示出显著增加的东地中海迦南人群或黎凡特青铜时代的遗传成分,这与古文献中涉及的群体迁移、冲突和统治者更迭相吻合。现今埃及人口的遗传多样性更广泛,融合了努韦拉特所代表的古王国基因、北非新石器时期成分、黎凡特青铜时代成分以及东非与中非的非洲成分,展示了埃及作为连接非洲与亚欧大陆的十字路口的遗传复杂性。 该项研究还充分利用了多学科交叉方法,包括等位基因遗传分析、放射性碳测年、骨骼病理学、同位素膳食与居住地环境重建以及三维面部复原技术,为推动古埃及遗传历史的深入理解做出了巨大贡献。未来随着更多早期埃及遗骸的基因组测序公布,我们有望描绘出更全面的王朝时期人口结构演化图谱,解答围绕族群迁徙、文化交流和社会变革的关键疑问。 总的来看,努韦拉特全基因组项目突破了区域古DNA获取的技术瓶颈,证明了北非古代人与东方肥沃新月地区人群早期的基因流动,为理解古埃及文明起源提供了全新的遗传证据。其基因组成反映的复杂混合祖源不仅回应了古埃及悠久的文化传承,也昭示了早期人类文明之间彼此交织的网络。

此发现丰富了我们对人类历史的认知,也深化了埃及在史前和古代世界中的连接纽带意义,揭示了文化不仅是物质与思想的传播载体,更是人群迁徙和融合的基因密码。努韦拉特个体的遗传档案无疑成为通向古埃及文明源流的关键,开启了对这段人类历史辉煌篇章的新视野。