近年来,二维材料研究领域的快速发展极大地推动了纳米技术和量子物理的进步,尤其是扭转双层石墨烯(Twisted Bilayer Graphene,简称TBG)因其独特的物理性质引起了科学界的极大关注。TBG通过调节两层石墨烯的扭转角度,创造出一种具有莫尔超晶格结构的系统,呈现出超导性、准金属行为等丰富的量子现象。然而,理解这些现象的根本驱动力是电子与晶格振动,即声子之间的耦合关系。过去由于技术限制,对单独声子模式的电子-声子耦合进行空间及动量分辨的直接观测极为困难。近期,科学家们开发了一项革命性的技术——量子扭转显微镜(Quantum Twisting Microscope,简称QTM),在低温环境下为揭示TBG内部的声子模式及其与电子的局域耦合打开了新窗口。 量子扭转显微镜是一种结合了扭转调控和隧穿电子显微术的新型扫描技术。

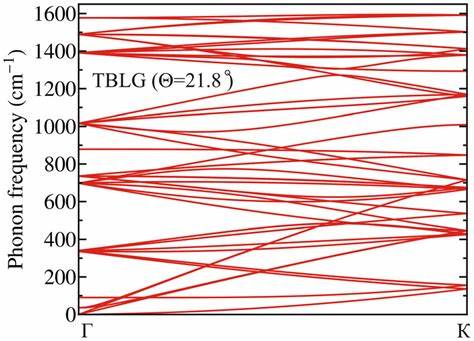

它利用一个旋转自由度极高的原子力显微镜尖端带动二维材料的扭转,同时监测两层堆叠石墨烯之间的隧穿电流。通过调节扭转角度,该技术可精确控制两层材料电子态的相对动量,实现对电子能带的弹性隧穿成像,并进一步凭借非弹性隧穿现象探测声子能量及动量分布。更为重要的是,QTM的非弹性隧穿强度提供了声子模式与电子直接耦合的量化指标,真正实现了单声子模态的电子-声子耦合分辨成像。 运用低温量子扭转显微镜,研究团队成功测绘了扭转角度超过6度的TBG声子谱。实验发现,除了一般意义上的标准声子声学模式,其电子-声子耦合强度在波矢趋向于零时减弱外,TBG表现出一种独特的低能声子模式,反而伴随着扭转角减小耦合强度逐渐增强。理论分析揭示,这种反常行为起因于莫尔超晶格下的层反对称“相位子(phason)”模式,这一新型声子模式通过调制层间隧穿幅度,实现对电子态的强烈耦合。

从物理本质上看,莫尔结构放大了原子级微小形变,导致相位子模式成为电子输运和超导机制的关键参与者。 相较于传统声子散射测量技术,如角分辨光电子能谱、拉曼散射或中子散射等,QTM提供了前所未有的动量分辨能力且适用于低温,能直接阐释电子-声子耦合的空间及能量依赖性。利用在石墨层间调控扭转角度,QTM清晰地捕捉到了石墨中纵横声学及光学声子分支,并通过计算机模拟精确匹配其能量和动量特征,进一步识别了包含垂直层间反对称振动的相位子声子分支。 在技术实现上,低温QTM采用具备旋转功能的纳米定位器和自感应原子力显微探针,为二维材料异质结构提供了可控且清洁的两维接触界面。此界面通过范德华力实现自清洁,确保材料层之间无杂质干扰,同时隧穿电流测量灵敏度达到了捕捉多模态声子信号的水平。通过扫描不同扭转角,研究者可以追踪不同声子波矢处的能量分布,进而解码电子态与声子场的相互作用强度。

这种对电子-声子耦合的量化揭示了传统理论难以预测的多样性。例如,TBG中的横声学声子耦合随扭转角减小逐渐增强,而纵声学声子则接近消失。这种差异源于两种声子模式与电子隧道隧穿路径的耦合机制。层内耦合造成的调制通常表现在二阶过程,并随声波动能的减弱而衰减,而层间耦合则直接影响电子的隧穿振幅,为一阶过程,故更易被QTM捕获且不随扭转角度降低而消失。相位子模式的零点振动强度随着波矢减小反而增大,进而导致其耦合增强,这一全新发现为理解TBG中超导行为提供了可能的新机制。 QTM的实验结果不仅印证了许多理论预测,还为量子材料中复杂的集体现象提供了新的观察手段。

具体而言,通过对电子-声子耦合常数的精确测定,研究人员还推断出此类耦合对超级电导性能及线性温度依赖电阻的贡献。此外,该技术也具备探测其他中性集体激发的潜力,如等离激元、磁振子和自旋子,为探索更多量子多体效应奠定了基础。 从未来应用角度看,QTM有望成为一把“显微尺”,激发二维材料领域更多突破。其能够在低温条件下实现扭转角度连续调控,是实验量子物理的创新里程碑。利用QTM,研究者可以系统分析不同二维体系中电子与中性激发的耦合规律,从而引领新型电子器件设计、能量传输机制优化和量子计算元件开发的革命。 综上所述,量子扭转显微镜技术为鳞次栉比的二维材料研究开辟了一条崭新路径。

通过对扭转双层石墨烯中声子模式谱及其电子耦合的精准成像,揭示了独特的相位子声子模式及其强耦合作用,为理解材料的奇异电学性质提供了关键线索。未来,伴随着器件结构优化和测量灵敏度提升,QTM有望深掘更多量子材料的隐秘特性,推动现代材料科学和量子技术迈向新的高峰。