随着数字音乐蓬勃发展,越来越多的音乐爱好者选择通过购买和翻录实体CD来丰富自己的数字音乐收藏。然而,在享受高品质音频的同时,也避免不了遇到一些令人困惑的问题,比如翻录出的曲目名称混乱不准确,甚至发现专辑中部分曲目缺失。以Echo Afternoon这张专辑为例,作者在翻录时遇到了“Raincloud”被错写成“Rainclous”,“Nothing Coming Soon”时长异常增加,同时“重量”(The Weight)这首歌在文件中缺失的情况。那么,这些问题的根源到底在哪里?如何才能确保翻录出的音乐文件和曲目信息准确一致?本文将带您深入了解CD光盘抓轨的原理、元数据的获取和应用,解析常见错误产生的原因,并提供实用的解决方案。音频光盘本身结构简单,包含音轨和一个目录表(TOC,表内容),但实体CD中仅包含极有限的元数据信息,比如艺术家名称、专辑名称和曲目名称很少、甚至没有明确标注。正因如此,翻录过程中读取的纯粹是音频信号和曲目区间,而相应的详细元数据需要借助外部数据库来补充和完善。

进行CD抓轨时,专业软件会首先读取CD的目录表,这个表详细记录了整张光盘的曲目总数和每个曲目的起始扇区位置。比如,《Echo Afternoon》就有11个音轨,目录表会像一串数字一样标明每个曲目的扇区起始位置。每个扇区代表1/75秒的音频,这样高精度的数据就成为了匹配和识别CD版本的关键依据。利用这个目录表信息,翻录软件会去访问像MusicBrainz这样的开放音乐元数据库。MusicBrainz被称为音乐界的维基百科,储存了丰富的专辑、艺人及曲目相关元数据信息。通过比对CD的目录表,MusicBrainz可以识别具体的专辑发布版本,从而传回正确的曲目名称、专辑名及其他详细信息。

理想情况下,这个匹配过程非常准确,可以让翻录文件拥有完备、无误的元数据。有趣的是,即便MusicBrainz返回了多个匹配版本,这些版本往往只是针对不同市场或发行日期的小差异,音乐内容本身是一致的。问题由此产生的关键点,一是数据库内存在元数据录入错误,比如误将“Raincloud”拼成“Rainclous”,导致翻录软件自动抓取了错误的曲名。二是实体CD上本身的曲目结构设计上存在特殊情况,像《Echo Afternoon》将两首相邻曲目“Nothing Coming Soon”和“Don’t Need a Reason”合并成一轨所带来的困扰。听者会发现原本41秒的短曲似乎被融合到了后面3分多钟的长曲中,完全缺失了单独分轨的效果。这些现象产生的本质原因,是音乐数据库中对该CD的元数据录入不尽准确,加上CD制作时混合音轨给数据录入人员带来的混淆。

更为复杂的是,因两首曲目被实际合并,MusicBrainz数据库管理者为了尽可能兼容实际光盘文件结构,建议将该轨道命名为“Nothing Coming Soon / Don’t Need a Reason”的组合名。虽然这是官方规范,但在普通播放软件显示时会引起对曲目长度和名称的误解,甚至导致曲目缺失情况。因此,出现曲目名称错误或缺少一首歌的核心问题,实质是翻录软件依赖的元数据源出了问题,包括用户端创建元数据时的失误以及CD本身的分轨设计。解决方案主要有以下几个方面。用户可以主动参与MusicBrainz等开放数据库的编辑,纠正错误的曲目信息,上传更准确的曲目录入,这样未来的翻录软件用户也可自动享受到修正后的数据。同时,用户可以手动编辑自身抓轨生成的音频文件的元数据,使本地音乐库中的信息保持正确和一致。

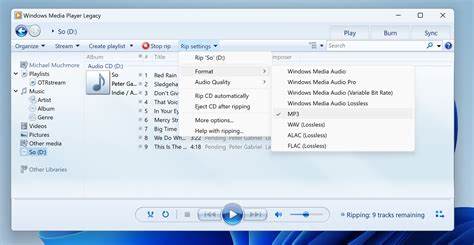

另外,选择一些支持用户交互完善数据的高质量翻录软件,比如Whipper或者Exact Audio Copy,可以帮助提高信息的准确性和抓轨质量。值得一提的是,CD数据的读取是从盘片内部向外部进行的,这使得目录表的读取和判别工作更加严谨和科学。每个扇区对应的音频时间和位置成为保证音乐正确分轨和识别的基础。虽然这个底层结构化程度很高,但对元数据的依赖决定了整个数字音乐管理体验的好坏。综上,对广大音乐爱好者来说,理解CD翻录背后的技术逻辑和元数据的作用,有助于更好地管理个人音乐库,避免误解和混乱。遇到曲目名称错误或者缺失状况,耐心核对与修正元数据,往往能解决大部分问题。

积极参与音乐数据库的维护,也能为全球音乐社区贡献自己的力量。未来随着数字音乐技术不断发展,期待元数据服务变得更完善、自动化程度更高,帮助每个热爱音乐的人享受更纯粹、整洁的听觉体验。