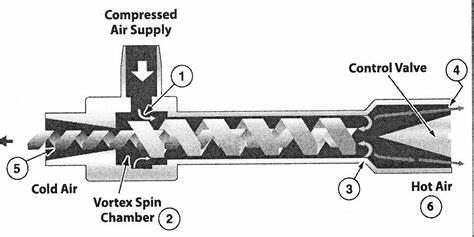

涡旋管是一种令人着迷且具有典型代表性的物理演示装置,它能够仅借助压缩空气无机械运动部件的配合,直接将空气分为冷热两个部分。这一现象首次涉及到19世纪著名物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦尔提出的理论猜想,他曾设想利用一个“友好的恶魔”——即某种机制或装置——对快速与慢速分子进行分类,从而实现热空气和冷空气的快速分离。涡旋管正是将这一设想付诸现实的典范,它的出现不仅成为自然科学中的演示利器,同时也能够在实际应用中发挥重要作用。涡旋管最初由乔治·兰库于1928年发明,基于他对涡旋式泵设备中温度分层现象的观察,后续由希尔施于1946年进行了深入系统的研究并推动该装置进入科研视野。如今,在哈佛大学自然科学的演示系列中,涡旋管作为优秀的实验设备广泛应用于教学、研究和工业领域。涡旋管工作的核心原理基于空气的高速旋转和动量交换。

室温压缩空气进入涡旋管内部,通过设计独特的喷嘴被引导进入一个圆柱形管内,形成强烈的旋涡运动。旋涡中的空气形成两个互相嵌套的流体螺旋结构:一个外部的大涡旋向管子的一端移动,另一个内部的小涡旋则沿相反方向运动。这两个涡旋虽同向旋转,但由于半径不同,内涡旋采取较大的角速度而外涡旋旋转较慢。这种不同的旋转速度意味着内涡旋在减少角动量的过程发生能量转换,其中内涡旋因损失角动量而冷却,而外涡旋则获得了更多的动能并升温。简言之,涡旋管实现了能量和角动量的动态重新分配,将输入的压缩空气转变为两个温度截然不同的气流。这一过程完全没有机械移动件,依靠空气在管内复杂的流体动力学行为完成温度的分离和转移。

涡旋管的性能受多种因素影响,最重要的是输入压缩空气的压力、喷嘴的类型以及管端阀门的开闭度。制造商普遍建议使用80至100磅每平方英寸(PSIG)的压缩空气压力以获得最佳效果,但实际应用中,稍低压力也能维持一定制冷效果,譬如在60至75 PSIG时,管内温度差仍然明显。喷嘴——也称为涡旋发生器——的设计区别主要体现在空气流量和制冷程度的平衡上。不同编号和类型的喷嘴分别适应于不同需求,“R”系列侧重于最大制冷空气流量,而“C”系列则追求极低的冷空气温度,即降低空气流量以换取更低的温度。此外,涡旋管末端装设可调节的锥形阀用于控制热空气排放量,调节阀门的开合可以改变冷空气流量和温度,通过精细调节便能实现所需的冷热输出状态。为改善使用体验,常配备噪音抑制器,减少冷空气出口产生的噪声,同时可通过安装软管适配器将冷空气定向引导到需要制冷的部件或现场,这在工业应用中极为方便。

涡旋管在工业生产中用途广泛,尤其适合电子设备局部冷却、机械设备润滑部位降温以及各种需点冷却的场合。由于其结构简单、无需电力驱动且响应快速,涡旋管在复杂环境下表现出极好的适应性和稳定性。此外由于它纯粹依靠空气动力学原理,没有制冷剂的使用,环境友好性质突出,契合当下绿色节能制冷的发展潮流。在学校和科研机构中,涡旋管不仅是物理课程中教授气体动力和热力学的重要演示工具,还能让学生直观体验热工转换过程,提高理解深度。其背后的理论也激发了学者们对气体动力学、非平衡热力学和流体力学的研究兴趣。未来,随着气动技术的发展和对节能环保设备需求的提升,涡旋管的设计和材料也将不断优化,性能进一步提升。

结合智能控制系统及新型复合材料,涡旋管或能实现更高的制冷效率和更广范围的应用空间,推动小型冷却设备的革新。总之,涡旋管作为一种特殊的热动装置,不仅体现了气体分子运动与动量守恒的物理美,也展现了科学技术结合实践的奇妙力量。无论是作为实验演示的精华,还是工业冷却的利器,涡旋管都以其独特的运行机制和优异的性能赢得认可。深入理解其工作机理及优化使用条件,将助力相关领域实现更加低成本、高效率且环保的冷却解决方案。哈佛自然科学演示中对于涡旋管的具体介绍与实践操作,为科学爱好者和专业人员提供了宝贵的知识和经验,激发更多创新与应用的可能。在未来寒冷技术和气动系统领域,涡旋管无疑将继续扮演关键的角色,推动科学与工业进步的同步发展。

。