在当今软件系统对高性能和高并发的需求日益增加的背景下,Java作为广泛使用的编程语言,持续探索优化并发编程体验的路径。传统的并发模型虽然强大,但在复杂任务管理、异常处理和资源清理方面仍然存在诸多挑战。近年来,Java社区围绕结构化并发(Structured Concurrency)展开深入探索和实际应用,这一新兴API经过多次迭代预览,最终在JEP 505中迈向成熟,显著简化并发代码的编写和维护。结构化并发的核心理念是:将一组并发任务视为结构化的代码块,所有子任务必须在块退出之前完成,确保资源的正确释放和异常的统一处理,极大提升代码的可读性和鲁棒性。传统并发编程中,任务经常散落各处,开发者需自行管理线程池、任务取消和异常传播,代码冗长且易出错。旧有的Future和CompletableFuture等机制在处理多任务失败或取消时尤显繁琐,需要额外的样板代码保障线程安全和资源回收。

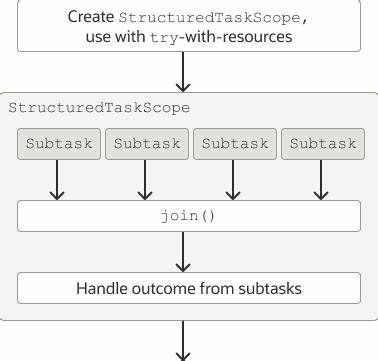

而结构化并发通过引入StructuredTaskScope,建立任务的清晰归属和生命周期管理,使得任务间的依赖和完成策略更加可控。最新版本的结构化并发API引入了静态工厂方法,如StructuredTaskScope.open(),代替之前的构造函数。这种设计不仅令语法更加简洁,也便于API未来演进而不破坏现有代码。通过scope.fork()方法,将多个异步操作纳入同一作用域管理,调用scope.join()即可同步等待所有任务完成或在任何任务失败时立即取消其他任务。这样的“全或无”策略防止了资源泄漏和线程泄责,实现了类似于try-with-resources的并发管理范式。结构化并发还引入了Joiner接口,允许开发者灵活定义任务完成的聚合策略。

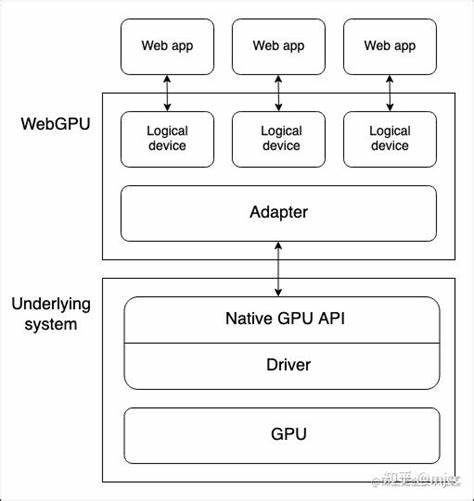

Java预置了多种常见的Joiner,如首先成功即返回的“first one wins”、所有任务成功后返回结果集合的“all must succeed”等。借助Joiner,复杂的等待和竞速逻辑变得易于编写和维护。同时,开发者可自定义Joiner以实现特定业务场景下的结果收集和异常处理需求。值得关注的是,结构化并发完美结合了Java虚拟线程(Virtual Threads)。虚拟线程极大降低了线程创建和切换的成本,使得高并发任务能以轻量线程的形式高效执行。通过设置线程工厂,开发者可为任务线程命名或传递线程局部变量,增强线程可观测性和调试能力。

虚拟线程和结构化并发共同构成Java迄今为止最优雅且实用的并发解决方案。结构化并发对于取消机制和任务截止时间也做出了严格规范。当作用域的拥有线程遭遇中断,所有未完成的子任务自动取消,简化了程序对中断的响应逻辑。开发者可设置超时时间,确保长时间运行任务不会导致系统资源被占用。在任务执行过程中,Scoped Values机制允许父线程绑定的上下文信息透明地传递给子线程,无需繁琐的显式参数传递,提升了代码的整洁度和可维护性。结构化并发还强化了使用约束,防止不规范调用导致的资源泄漏。

fork()方法仅能在作用域的拥有线程中调用,若尝试在其他线程执行,会抛出StructureViolationException,保证了任务管理的严格结构化。现代开发工具对此进行了良好支持,可以通过线程转储和调试工具直观查看任务树和线程关系,大幅度提高定位问题的效率。丰富的示例应用生动展示了结构化并发的优势。电商场景中,多个产品属性请求并行执行并统一处理失败情况;下载器中多个CDN镜像并发请求,以最快完成的任务作为结果;图像处理批量任务则通过嵌套作用域确保单个文件的处理失败不会影响整体进度;实时行情服务也利用超时和定制Joiner优雅地实现了主备数据切换。总的来看,结构化并发不只是一个API的革新,更是一种新范式。它帮助Java开发者跳脱以往复杂的并发模式,回归简单、清晰且安全的并发代码结构。

经过数年预览和优化,Java的结构化并发功能日趋完善,成为未来Java并发编程的重要基石。虚拟线程赋能轻量级任务,结构化并发保障任务管理有序,两者结合为高并发应用提供了坚实保障。随着JDK 25及以后的版本正式推出该功能,更多开发者开始投身于结构化并发的实践,借助这一强大工具简化代码、提升系统健壮性。在实际工作中,工程师应当关注结构化并发的最佳实践,如合理设计任务粒度、设定适当的超时策略、利用Scoped Values传递上下文,结合自定义Joiner满足特殊业务需求,最大化这一新特性的价值。未来,随着生态系统的完善和社区反馈,结构化并发将继续演化,进一步降低并发编程的门槛,助力各种规模的Java应用实现高效稳定的并发处理。