二维码作为一种便捷的信息传递工具,近年来得到了极大的普及。特别是在新冠疫情期间,无接触支付和无纸化菜单的需求激增,使二维码几乎渗透到我们生活的方方面面。然而,二维码的广泛应用也带来了新的安全隐患——二维码诈骗,尤其被称为“quishing”的恶意行为开始浮出水面。许多人在使用二维码时感到困惑和担忧:扫码到底安全吗?怎样才能识别和防范二维码骗局? 二维码(Quick Response Code)本质上是通过黑白方块构成的编码图形,能够被手机摄像头等设备快速识别并读取信息。它们被广泛应用于支付、注册、信息展示、广告等领域。二维码的普及让我们的生活更加便利,但与此同时,黑客和诈骗者也发现了它的可乘之机。

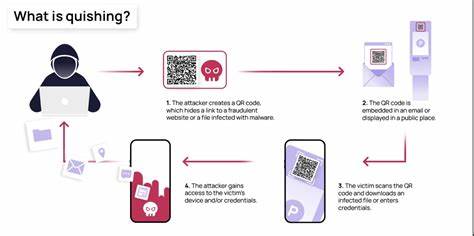

所谓“quishing”,是将“QR”和“phishing”(网络钓鱼)结合的新词,指的是通过恶意二维码进行钓鱼诈骗的行为。诈骗者通过伪造或篡改二维码,引导用户访问钓鱼网站,窃取个人敏感信息,甚至植入恶意软件盗取资金。 “quishing”诈骗的危害不容小觑。骗子往往会在公共场所如停车计时器、广告牌、菜单桌牌等贴上伪装成正规二维码的欺诈代码。例如,蒙特利尔和渥太华的部分停车计时器就曾被发现贴有伪造二维码,误导用户访问诈骗网站,造成信用卡信息泄露。加拿大反诈骗中心和相关执法机构多次发布警告,提醒公众警觉这类新型诈骗行为。

美国联邦贸易委员会和加拿大国家网络安全中心也相继发布了关于二维码诈骗的安全提示。 二维码骗局的隐蔽性是其最大的优势之一。用户扫描二维码时,通常只关心方便快捷,而忽略了扫描后跳转的网址是否安全。诈骗二维码往往隐藏真实URL,利用多余的空格符或混淆字符,使链接看起来像正规的银行、政府或服务机构网站,实则将用户引入钓鱼页面。用户在输入密码或银行信息后,隐私安全被攻破,资金可能因此遭窃。也有案例显示,扫描恶意二维码可能直接导致手机中毒,恶意软件能够远程访问用户设备,造成严重的数据泄露。

面对日益严峻的二维码诈骗威胁,公众应提升自我防范意识。首先,切勿随意扫描陌生二维码,尤其是张贴在路边、公园、树木、电线杆等没有正规身份标识的二维码。其次,通过手机摄像头预览二维码链接,核实其网址是否与官方平台相符,避免点击跳转到异常或可疑页面。第三,尽可能使用官方渠道或旗舰店提供的二维码,避免来自第三方或不明人员传递的二维码。第四,检查和识别二维码是否被贴纸覆盖或被人为改动,遇到可疑情况及时报告给相关管理部门。 此外,企业和机构也有责任加强二维码管理。

比如停车场管理方应定期检查设备二维码是否被篡改,门户网站和邮件系统应强化二维码链接的安全检测机制。推广安全扫码工具,如能够辨别钓鱼网站的安全扫描App或内置系统警告提示,有助于在用户扫描时提供风险提示,减少受害风险。 网络安全专家还建议用户在使用二维码支付时启用双重身份验证和动态密码保护,避免单一密码造成的风险。同时养成及时更新系统和手机软件的习惯,杜绝恶意程序趁虚而入。对收到陌生短信或包裹附带二维码的,需保持高度戒备,谨防“寄送未订购商品包裹”的诈骗陷阱。 中国互联网用户扫码频率极高,由于移动支付的普及,二维码已成为生活支付的核心入口。

如何在享受便捷的数字生活同时避免被骗,是每个用户都必须面对的问题。扫码前多一份警惕,识别风险,既是保护自己财产安全的关键,也是整体网络环境净化的重要环节。社会各界需要通力合作,共同推广二维码安全知识,使每个人都能成为数字时代的安全守护者。 总结来看,二维码诈骗“quishing”是当前数字生活中的新型威胁,虽然案例尚不算非常普遍,但风险不容忽视。公众应增强对二维码来源的甄别能力,坚持安全扫码习惯。政府和企业应加大宣传力度并完善安全机制,构筑多层防线。

只有这样,才能让二维码这把现代生活的“钥匙”真正造福人群,而非成为诈骗者的“陷阱”。随着技术的发展和防范措施的升级,我们有理由相信,未来安全、可信的二维码使用环境将逐步形成,提升公众数字生活质量与安全感。