加密货币近年来迅速崛起,成为全球经济和社会的一种新现象。随着比特币、以太坊等数字货币的流行,越来越多的投资者、企业和普通民众开始参与到这一领域。然而,从社会学的角度来看,加密货币的流行并不仅仅是金融工具的变革,它还反映了更深层次的社会变化和文化现象。 首先,加密货币的兴起与对传统金融体系的不信任密切相关。在2008年的金融危机之后,许多人对银行和金融机构的信任度大幅下降。一方面,许多人遭受了损失,另一方面,金融机构的运作模式和缺乏透明度也引发了广泛批评。

加密货币的出现,恰好借助了区块链技术的去中心化特性,提供了一种新的交易方式,吸引了大量对传统系统感到失望的人们。 其次,加密货币文化的形成也推动了技术和社会的结合。数字货币通常吸引着年轻一代,他们对技术的敏感度和接受度较高。通过社交媒体和在线社区,加密货币的推广和信息传播得以迅速扩散,形成了一个庞大的数字社区。这些社区不仅促进了交易,还促进了信息、经验和技术的分享,使得每个人都可以参与到数字经济中。此现象展示了新一代对传统经济结构的挑战,她们渴望找到更为公平和透明的经济模式。

然而,加密货币的崛起也带来了社会的分化现象。虽然许多人能够通过投资获得巨额回报,但也有不少人因为缺乏信息、知识和技术能力而被排除在经济利益之外。这种现象特别显著在发展中国家和社会经济地位较低的群体中,他们往往无法参与到数字资产投资之中。此外,加密货币市场的波动性也使得投资风险加剧,普通投资者往往难以承受巨额损失,进一步加深了社会的不平等。 进一步探讨,加密货币所带来的身份认同与参与感也是一个重要的领域。在加密货币的社区中,很多人以自己的投资或参与经历为荣,这种认同感加强了他们与社区的联系。

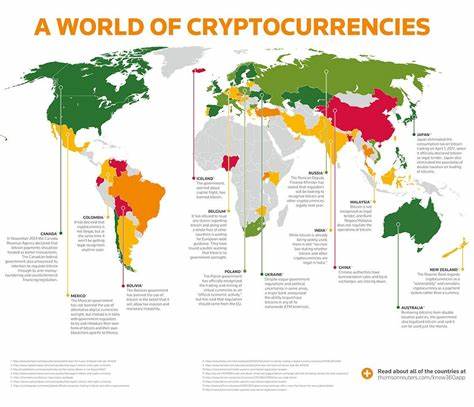

虽然在传统金融体系中,身份往往与经济地位密切相关,但在加密货币的世界里,任何人都有机会通过投资或参与获取财富。这种机会的平等性虽然在很多方面是个理想,但实际上并不总是公平。 从法律和伦理的角度来看,加密货币也带来了许多挑战。由于缺乏统一的监管框架,许多国家对加密货币的态度各不相同,这导致了市场的不确定性。此外,使用加密货币进行的非法交易和欺诈行为时有发生,许多政府和机构开始对加密货币进行监管。如何在促进创新与保护投资者之间找到平衡,成为各国立法者面临的重要课题。

此外,加密货币的环境影响也越来越受到关注。许多加密货币的挖掘过程需要消耗大量的电力,对环境造成了负担。以比特币为例,其挖掘所需的能源消耗已经引发了公众的担忧,许多倡导环保的团体呼吁减少这一过程的能耗。在这种情况下,数字货币的未来发展可能会受到更强的环境监管,推动其技术及经济模式的可持续变革。 在中国,加密货币的受欢迎程度同样迅猛,但由于政府对数字货币的监管政策,整个行业经历了起伏的变化。从2017年对 ICO 的禁止,到随后的数字货币交易所关闭,加密货币在大陆的未来仍然充满变数。

然而,中国的区块链技术和数字人民币的推出显示出国家对数字技术的重视,表明未来的数字经济发展仍然存在广阔的空间。 总结来说,加密货币不仅仅是一个金融工具,它代表着一场经济、社会和文化的革命。无论是作为新的投资形式,还是作为对传统金融体系的不满表现,加密货币都在重新定义着我们的经济关系和社会结构。随着这一现象的发展,我们需要更加深入地研究其社会影响,不仅为投资者提供更好的信息和知识,也为政策制定者提供更具前瞻性的思考,以期在这个新兴领域中找到可持续发展的路径。