近年来,医学科技领域掀起了一场关于微型与纳米机器人在医疗应用中的革命。尤其在治疗感染性疾病方面,这些微小机器人展现出惊人的潜力。最新的研究成果显示,体积仅如灰尘颗粒般大小的微型鼻腔机器人群,能够被注入患者鼻腔,通过精细的磁场控制,精准定位并治疗鼻窦感染,为广大患者带来福音。感染性鼻窦炎作为常见且顽固的疾病,长期以来一直困扰着患者和医务人员。传统治疗手段主要依赖抗生素和手术,存在一定的副作用与复发率。微型机器人治疗技术有望打破这种局限,实现无创、高效的局部定向治疗。

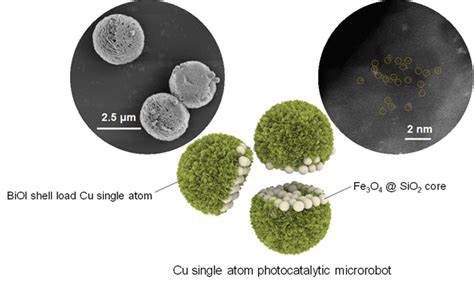

多所中国及香港高校的科研团队在前临床动物实验中取得了显著突破。他们利用掺杂铜原子的磁性颗粒构建出能够响应电磁场和特定光照的微型机器人群。这些机器人通过导管从鼻孔进入鼻窦腔,并在磁场的引导下准确抵达感染部位。随后,利用光纤内传导的光线激活机器人,使其加热并触发化学反应,释放具有杀菌作用的活性氧,直接破坏细菌细胞壁,有效清除病原体。同时,机器人能够渗透黏稠的脓液屏障,确保治疗药效直达感染核心,解决传统药物难以穿透的难题。该研究成果在权威期刊《科学机器人学》上发表,展示了机器人在猪鼻窦中清除细菌及在活体兔模型中治愈感染的成功案例,且未见明显组织损伤。

这不仅证明了技术的安全性,也为后续临床转化奠定坚实基础。科研人员还开发了适用于人体的模拟模型,设想在无菌手术环境中操作,通过X射线等影像技术实时监控机器人位置和治疗进展。未来,该技术有望延伸应用于治疗呼吸道、胃肠道、膀胱及尿道等多种感染疾病领域,形成多场景下的智能精准微创治疗解决方案。微型机器人治疗带来的优势不仅仅在于高效杀菌,更体现在减少抗生素使用、避免药物耐药风险及降低传统手术的侵入性。同时,机器人具有极高的机动性与定位精准度,通过磁场“操控”可以实现对病灶的定点治疗,避免全身用药造成的副作用。尽管前景广阔,但微型鼻腔机器人的应用仍面临挑战。

首当其冲的是如何避免机器人残留体内产生不良反应。研究中设计了在治疗完成后,能通过自然呼气或其他物理方式将机器人排出体外,降低风险。此外,公众对体内植入机器人的心理接受度需要逐步培养。专家指出,随着科学普及及医疗信任的提升,患者将逐渐克服对“机器人治疗”的不安和误解。人工智能领域的专家也强调,确保机器人行为可控且仅限于目标治疗范围,是避免伦理争议和安全隐患的关键。本项技术的实现得益于跨学科合作,特别是在纳米材料学、机器人学、医学影像以及临床医学之间的深度融合。

中国、香港及多个国家的科研团队正在积极推动多领域人才合作,确保机器人设计不仅注重功能,更强调临床适用性和患者体验。随着技术不断完善,未来五至十年内有望进入规范化的临床应用阶段。全球多个顶尖实验室也在同步研发可流动于血液循环系统的微型机器人,针对心血管、肿瘤及炎症等多种疾病进行智能化治疗。专家普遍认为,这种机器人平台将成为精准治疗和个性化医疗的重要组成部分,开创医疗器械和疗法的新纪元。与此同时,相关监管机构也在积极制定标准和审批流程,确保微型机器人医疗产品的质量和安全。如何规范生产流程、材料使用及临床操作,是促进其健康发展的关键。

技术推广后,无疑会引发医患双方的深刻变革。医生可以凭借机器人高精度定位,显著提升治疗成功率和效率;患者则能享受更加舒适、无痛且恢复快的治疗体验。众多临床专家期待微型机器人治疗成为未来主流医疗手段之一,不仅限于鼻窦炎,也包括各种复杂感染和慢性疾病。综上所述,微型鼻腔机器人技术作为医疗科技的前沿创新,蕴含着巨大的发展潜力和应用价值。它不仅代表了现代医学对传统治疗模式的颠覆,也为抗击感染性疾病开辟了新路径。尽管仍需克服技术、安全及伦理等多方面挑战,但随着科学进步与社会认知提升,微型机器人必将成为未来精准医疗的重要利器,为全球患者带来更加健康美好的生活。

。