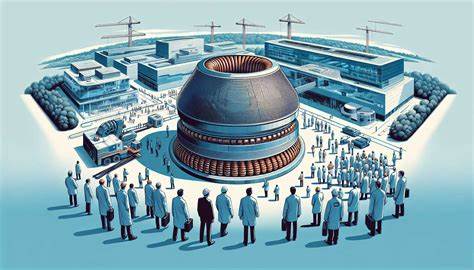

核聚变能源,作为模仿太阳能量源的技术,一直被科学家们视为未来清洁且可持续的能源解决方案。相比现有的核裂变和化石燃料能源,核聚变不仅产生的能源巨大,而且几乎不产生长期放射性废料,给人类社会带来无限希望。然而,实现可控核聚变反应堆,仍然是一项极具挑战性的科学和工程难题。近期,位于法国的大型国际核聚变试验反应堆(ITER)项目中一项关键技术突破引起了广泛关注——高达六十英尺的中央螺线管巨型超导磁体的成功组装。这一技术进展或将成为推动核聚变能源商业化的决定性关键。 作为核聚变反应堆中最重要的组成部分之一,中央螺线管位于ITER托卡马克装置的核心位置。

托卡马克是一种环形磁约束装置,利用强磁场将极高温度、达到十亿摄氏度的等离子体牢牢束缚在反应区内。中央螺线管产生的“极向场”与外围线圈产生的“环向场”共同作用,实现对等离子体的精确控制,防止其与装置壁接触引发损坏。能产生如此强大磁场的巨磁体,必须采用先进的超导材料以保证在极端环境下的可靠性和能耗最低化。 此次由美国橡树岭国家实验室向ITER完成的磁体组件交付,是国际合作的结晶,也是核聚变科技领域的里程碑。整个中央螺线管高达60英尺,重达数百吨,组件的密集精度需要达到毫米级,以确保反应堆在未来运行时能够承受极端的磁力冲击。据负责工程的技术主管Kevin Freudenberg介绍,磁体所承受的垂直力甚至可能是火箭发动机起飞推力的两倍,体现了其超乎寻常的技术复杂和极端环境适应能力。

理解为何需要如此强大的磁体,就必须理解托卡马克装置中等离子体的状态。等离子体是由氢的同位素——氘和氚组成的电离气体,其温度高达一亿五千万摄氏度,是太阳核心温度的十倍以上。在这种极端条件下,任何物理容器材料都会被瞬间熔化,因而只能利用磁场实现无接触的等离子体约束和控制。磁场不仅限制等离子体形状,还调节其流动和稳定性,避免湍流和不稳定现象导致能量泄漏或装置故障。正因为如此,中央螺线管与其配套的磁模块组件,每一部分都必须制造至极致精准,以确保迄今为止最大规模、最强磁场的稳定生成。 ITER作为全球30多个国家和地区合作的顶尖科技项目,承担着证明大型托卡马克核聚变技术可行的重要使命。

虽然该项目最初计划于2025年点火启动等离子体,实际因技术复杂推迟至2034年实现完整等离子体电流生成,2035年进行真正的核聚变反应,以及预计2039年开始运营。尽管进度延期,但所取得的技术突破无疑为全球核聚变能源研究提供了宝贵经验和技术积累。 根据国际原子能机构的统计,核聚变每千克燃料释放的能量约为裂变反应的四倍,是燃烧煤炭和石油的四百万倍,从根本上改变世界能源结构的潜力巨大。 ITER 的成功不仅有望推动基础科学发展,还将为现代工业、农业乃至国防领域带来革命性影响。尤其在满足全球日益增长的用电需求,减少碳排放并实现能源结构转型方面,核聚变能源被广泛认为是最具前景的长期解决方案。 不过,实现商业化核聚变仍面临诸多挑战。

包括超导磁体材料耐用性提升、等离子体稳定控制、核聚变反应堆材料的辐射损伤耐受性、经济成本和工程规模等多方面难题。ITER项目的成功助推及其技术积累将成为未来发展更高效、更经济核聚变装置的基石。同时,推动全球多国持续增加对聚变能源研发的资金和资源投入,将加速未来几十年核聚变能源的产业化进程。 此次六十英尺中央螺线管磁体的组装完成,象征着人类向核聚变能源真正迈出了一大步。在未来,随着材料科学、超导技术和等离子体物理的不断进步,核聚变有望成为能源领域的颠覆者。屆时,全球将拥有一种洁净、安全、几乎取之不尽的能源,支持工业发展与环境保护双重目标,实现人类社会可持续繁荣。

综上所述,ITER 项目中这一巨型超导磁体的成功制造与安装,不仅体现了前沿科技的综合实力,还展示了国际合作在解决人类重大能源问题上的巨大潜力。核聚变能源正逐步由理想转变为现实,开启未来能源新时代的大门指日可待。随着科研水平和工程能力的提升,相信不久的将来,人类将能够真正掌握太阳的力量,为地球带来源源不断的绿色电力,推动全球经济和社会文明迈向更加辉煌的未来。