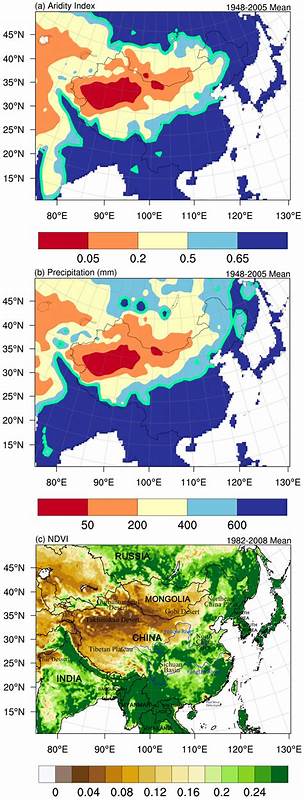

近年来,全球气温的升高速度出现了明显的加快趋势,特别是自2010年以来,全球平均表面温度的上升速度明显加快。与此同时,东亚地区,尤其是中国,实施了大规模的空气污染清理行动,显著减少了大气中硫酸盐气溶胶及其前体物的排放。这一系列变化引发了科学界对于区域气溶胶排放变化与全球气候变化之间关联的高度关注。最新研究表明,东亚气溶胶的清理可能成为全球变暖加速的重要驱动力之一。气溶胶作为影响地球辐射平衡的重要微粒,长期以来通过散射和吸收太阳辐射,为地球表面带来一定制冷效应。过去几十年中,由于工业化过程中的高排放,气溶胶的制冷效应部分抵消了温室气体所造成的升温效应。

然而,随着空气质量政策的加强,这一状况正在发生变化。中国自2010年左右开始实施严格的空气质量治理政策,SO2排放数量减少了约75%,使空气中硫酸盐气溶胶浓度大幅下降。通过一系列包括八个先进地球系统模型和大规模多成员集合模拟组成的区域气溶胶模型对比项目(RAMIP)最新模拟显示,这种硫酸盐排放的迅速减少,导致全球范围内平均表面温度上升了约0.07摄氏度。这一温度升幅虽看似微小,但在全球气候系统中却是极为显著的,足以成为过去十几年全球变暖速率加快的主要原因之一。模型结果还显示,东亚气溶胶排放减少对北太平洋及相关海域的温度产生明显影响,导致海面温度上升,进而影响大气环流和天气模式。此外,模型模拟的辐射平衡变化与卫星观测到的地顶辐射不平衡趋势相符,进一步支持了气溶胶清理对气候系统的重要影响。

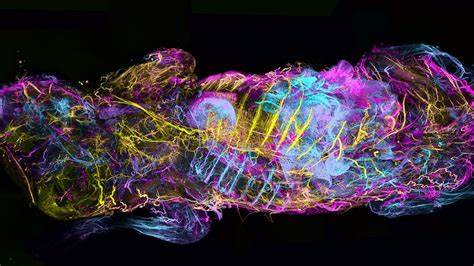

气溶胶对云形成的影响亦是不容忽视的关键环节。硫酸盐气溶胶不仅直接散射太阳辐射,还通过影响云的反射率和覆盖范围间接调节地球的能量预算。随着气溶胶浓度的减少,云的制造机制相应改变,北太平洋的低云区尤其显著,这些变化加剧了区域及全球的表面增温现象。值得注意的是,由于气溶胶排放减少既是区域内的清洁政策结果,也引发了远至北美和北极地区的气候连锁反应。模型结果中冬季北极的明显增温即为此类“远程传递”效应的体现。未来,东亚的气溶胶排放预计将持续减少,但已接近合理经济和技术限制的底线。

根据最新排放清单,区域硫酸盐气溶胶排放已较2010年水平减少超过75%,剩余可进一步减少的空间有限。因此,未来东亚对全球变暖加速的贡献可能趋于平缓。但如何准确预测气溶胶对气候的非线性响应和云-气溶胶相互作用仍存在不确定性,是气候科学中亟需突破的关键问题。除东亚气溶胶排放外,全球其他因素也对近期气温变化发挥着不同程度的影响。例如,甲烷浓度的迅速上升增强了温室效应,而国际海运业的硫排放减少也被认为对近年气候系统产生一定影响,尽管其贡献时段较短且信号尚未充分显现。总体而言,东亚区域的气溶胶清理运动,为全球气候科学研究提供了一个鲜明的案例,表明人类为改善空气质量所做努力虽带来健康和生态效益,却可能无意间揭开了被气溶胶掩盖的温室效应,导致全球变暖迈入新阶段。

这种“不良副作用”提醒政策制定者在追求清洁空气目标时,需同步考虑气候影响,推动低碳转型和温室气体减排工作。未来,科学界应加大对气溶胶与气候相互作用的观测和模拟研究,优化地区和全球气候模式,从而提供更为精确的气候预测和有效的政策建议。此外,发展低碳清洁能源和绿色技术,减少温室气体排放,是遏制全球变暖的根本途径,也能在改善空气质量的同时协调气候保护目标。总之,东亚气溶胶清理行动与全球变暖趋势的关联,为人类应对气候变化提出了复杂且深刻的挑战,呼吁全球范围内的多学科合作与持续关注,以实现环境与气候的双重可持续发展。