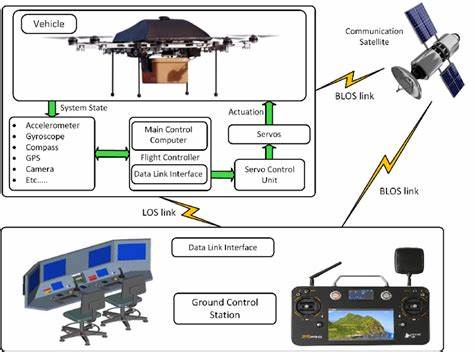

近年来,自主军用无人机在军事领域的应用迅速发展,成为现代战争中不可忽视的重要力量。随着技术的不断成熟,无人机在侦察、打击、电子战等多方面的作用日渐凸显。自主军用无人机区别于传统遥控无人机,具备更高的智能化水平,可以在无人工干预或少量干预下完成复杂任务。探讨自主军用无人机的系统需求,有助于深入理解其设计难点和技术发展方向,对推动相关技术研发具有重要意义。自主军用无人机的系统需求涵盖硬件平台、软件算法、通信能力、任务规划与执行以及环境适应性等多个维度。在硬件方面,处理器性能是核心指标。

无人机搭载的计算平台不仅要处理飞行控制和导航,还需执行图像识别、环境感知与路径规划等复杂算法。ARM架构处理器因其功耗低、体积小而广泛应用,先进型号如Cortex-A系列和基于ARM的高性能SoC能够支持一定深度的神经网络推理任务。然而,复杂的神经网络尤其是目标检测与跟踪所需的算力往往需要配合GPU或专用AI加速器,才能在飞行环境中实用。基于此,近年市场中出现集成GPU或神经网络加速器的嵌入式平台,平衡性能与功耗,满足军事无人机对实时响应的需求。相应的存储系统必须保证高速读写和容量储备,支持飞行过程中海量传感器数据和算法模型的存储与调用。续航与动力系统也直接影响无人机的任务能力。

电池技术的发展允许较长飞行时间,但为了实现复杂任务,动力系统需支持携带先进传感器和武器设备而不牺牲机动性。软件算法层面,自主无人机的“智能”体现在感知、决策与执行的全链条。计算机视觉技术是核心,利用摄像头配合深度学习模型完成目标识别、环境理解与路径规划。主流的神经网络模型如YOLO(You Only Look Once)在实时处理速度和精度上表现突出,已被广泛研究应用于军事环境目标识别中。除了视觉,雷达、激光雷达(LiDAR)、红外探测等多模态传感器融合技术有助于提升认知精度,增强无人机在复杂多变环境中的识别能力。自主控制系统需要实现动态路径规划和任务调整,以应对战场不确定因素。

多无人机协同作战使得系统间通信与协调机制也成为必不可少的技术组成。无人机之间通过安全可靠的通信链路共享目标信息、任务分配和状态同步,保证集群作战的高效协同。安全与抗干扰能力现已成为系统设计重点,采取多频段通信、多重加密及抗电子干扰技术,确保战场信息的完整性和实时性。同时,任务规划系统强调高度自动化,结合环境情报、目标优先级和规则限制,实现自主决策。复杂任务通常包括目标锁定、飞行路径优化、弹药管理和突发事件反应,要求算法具备强鲁棒性和实时性。这些任务执行的基础是精准的定位和导航技术。

融合GPS、惯性导航系统(INS)及视觉惯性里程计(VIO)等多种导航方法,确保无人机能在GPS受限或干扰严重的环境下继续执行任务。物理环境的多变性也对系统提出挑战。无人机不仅需要适应恶劣天气、复杂地形,还需保证系统的热管理和抗震动能力,以稳定运行。设计过程中,硬件选型和系统集成需兼顾尺寸、重量与电磁兼容性(EMC)等限制,保证整机性能优化并满足军用标准。近年来,随着人工智能和通信技术的发展,边缘计算和5G技术推动无人机系统进入新的阶段。边缘计算赋予无人机更强的自主决策能力,减少对远程指挥中心的依赖。

5G网络则有望实现更高速低延迟的无人机群控制和信息共享,大幅提升作战效率。同时,系统的软件架构趋向模块化和开放化,便于快速集成新技术和功能升级,满足不同任务场景的个性需求。自主军用无人机的未来发展将更加注重智能化水平与协同作战能力的提升。多 swarm 智能和自适应决策技术将更广泛应用,实现无人机群体之间的高效协同和动态任务分配。此外,随着量子通信、人工智能算法以及高性能传感器技术的发展,未来无人机有望实现更高层次的自主作战,增强战场信息获知能力和打击精度。总的来说,自主军用无人机的系统需求是一个复杂且多层次的综合体系,从硬件平台、实时算法、通信网络到任务规划和环境适应均有极高要求。

只有在各技术环节充分融合和优化,才能造就性能优异、反应灵敏的自主无人机,满足现代军事作战的严苛要求。未来,伴随新技术不断涌现,自主军用无人机将不断革新作战思路,推动军事技术与战略的变革,成为战争形式中不可替代的关键力量。