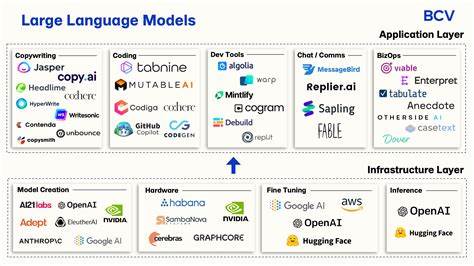

随着人工智能技术的日益进步,大型语言模型(LLM)成为科技领域关注的焦点。许多人对于这些模型怀着极大期待,认为它们可以以简洁的自然语言输入直接生成完美代码,仿佛能够一键实现程序创作。然而,事实远比表面复杂,理解编程的本质关系对于正确看待大型语言模型尤为重要。 首先,需要澄清的是,编程并非简单地将人的愿景或想法用自然语言陈述,然后机械地让计算机执行。这种思维模式往往高估了自然语言的精确性,忽略了计算机对明确规则和结构的严格要求。大多数非程序员或初学者对编程的刻板印象是,设计师脑中完整构思系统,然后用工具实现这一构想,这种路径听似直观,却未触及真实的开发过程。

实际上,编程更像是一场人机间的对话,是不断探索可能性与应对限制的动态过程。开发者提交代码,计算机通过编译器报错、测试失败、性能指标下降或功能异常等反馈“推回”,促使开发者思考、调整并进化其设计。这个循环不断锤炼着程序员的思维,帮助他们拆解和理清原本模糊甚至自相矛盾的概念,迫使其做出妥协与改进。理想化的“完美方案”往往难以抵挡现实的磨砺,能够接受并拥抱这个过程,是程序员真正成长的关键。 大型语言模型让人兴奋的是它们似乎能够绕过这个反复推敲过程,直接依靠自然语言构建代码。但这里隐藏着误区:自然语言本质模糊且富含歧义。

没有深层次的约束和逻辑校验,模型生成的代码可能看似合理,却难免存在漏洞、安保隐患或难以维护的问题。机器并非理解者,而是统计模式的复现者,当遇到尚未充分定义或极具创新性的课题时,它的表现尤为有限。 从程序设计语言的演进来看,类型系统的兴起正体现了程序员试图在表达自由与约束之间寻求平衡。静态类型语言强制在编译阶段识别错误,让开发者提早意识到设计中的不一致与潜在风险,促进了更严谨的思考。而动态类型以及自由形态的代码虽然灵活,却可能推迟问题暴露时间,导致后期维护负担加重。静态类型的“限制”并非枷锁,而是对开发者心智模型的促使,推动他们对抽象概念和边界条件的认知更为清晰准确。

有经验的程序员往往不会单纯追求“快”和“简洁”,而是更看重过程中的反思与学习。他们明白编程不仅是文字输入,更是构建理论和模型的艺术,是在有限的系统规则中精雕细琢理想解决方案的过程。大型语言模型作为辅助工具,在信息查询、错误排查和快速原型构建方面具有一定价值,也能够帮程序员节省部分机械重复的工作,但无法替代人的创造力和对细节的深刻洞察。 此外,依赖纯自然语言描述构造完整程序,会带来沟通成本和认知负担。程序员往往早已习惯并擅长“计算机语言”的抽象界面,这是介乎自然语言与机器执行间的桥梁。将所有设计理念强行转换为自然语言,再让模型理解再写成代码,本身就可能加剧误解和信息丢失,反而降低效率。

换句话说,模型的输出是黑箱的、不透明的,程序员不得不花费精力去调试、理解甚至改写,这与习惯于亲自雕琢代码的工匠精神背道而驰。 除了技术层面的考量,软件开发还离不开与利益相关者的持续沟通、需求反复调整及概念澄清。计算机程序只是承载思路的最终载体,而这些思路的形成本身就是一个复杂的沟通与认知过程。大型语言模型无法自发理解设计的权衡和目标的深层意涵,只能以往绩数据为基础进行猜测,缺乏主动探究和否定自身假设的能力。这正是编程过程中的“机与人的辩证法”无法被跳过的根本原因。 时代的发展带来了诸如类型推断、依赖类型和模式匹配等更精细的语言机制,帮助开发者更准确地刻画现实世界的多维约束,进一步提升软件的可靠性与健壮性。

编程不仅仅是技能的展现,更是思想的升华,是对逻辑、数学以及现实世界规律的深入理解与运用。大型语言模型虽然在某些方面起到点睛作用,但无法取代这种深度思维的积累与创造。 针对初学者和非专业用户,适度利用大型语言模型作为学习和辅助工具,不失为一种便捷的方法。然而,盲目迷信模型自动生成代码的力量,忽略编程的核心——反复推敲与逻辑完善,则有可能导致项目质量下降、技术依赖加重,甚至阻碍个人技能成长。理解语言的本质和程序构建的艺术,方能真正驾驭工具,而不被工具牵着鼻子走。 同时,行业的长期发展趋势显示,优秀的开发环境和工具正在逐步减少人为错误和代码难度,提高整体生产效率。

大型语言模型应该被视作智能助手,帮助人类更好地聚焦设计思维和创造,而不是替代者。人机协作的最优模式,是人依靠丰富的经验和直觉决定方向,模型承担繁重的信息处理和基础代码生成,二者各展所长,互补不足。 综上所述,大型语言模型为编程领域注入了新鲜血液,但其魅力背后掩盖的却是技术限制与使用边界。理解编程的真谛在于人与机器之间持续的辩证关系,是提炼模糊概念、反思和试错的漫长过程。唯有尊重这一点,才能最大程度发挥技术的价值,让编程这门艺术得以发扬光大。