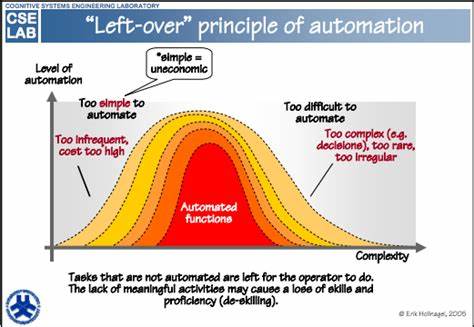

自动化作为推动现代工业进步的重要力量,自20世纪中期开始广泛应用于制造、交通、能源等多个领域。尽管自动化技术极大地提高了生产效率和操作精度,但其发展背后隐藏的复杂矛盾和潜在风险却不容忽视。1983年,自动化领域权威作者兼研究者詹姆斯·R·比斯利在《自动化的讽刺》(Ironies of Automation)一文中,深刻揭示了自动化系统中出现的多重“讽刺现象”,其论述至今依然为理解和设计高效、可靠的自动化系统提供了重要的指导意义。比斯利的观点在自动化广泛渗透各行各业的当下,更显得极具现实紧迫性和前瞻价值。自动化的初衷是通过机器设备取代人类的重复劳动,不仅节省人力资源,更减少人为失误,提高作业安全性。然而,随着自动化程度的加深,操作员的角色出现了根本性的转变。

原本承担主控制任务的操作者,逐渐成为监督者或应急干预者。这种转变使人类操作员的工作内容从主动操作变成被动监控,导致注意力分散和技能退化。不仅如此,自动化系统的复杂化也使得在出现异常情况时,操作员面临更高的认知负荷和决策压力。比斯利指出,自动化系统设计往往过度依赖自动设备的能力,忽视了设备自身可能出现的故障或异常,以及操作员在关键时刻所需承担的责任。这种设计矛盾使得虽然机器自动运行减少了日常的人为错误,但在出现紧急状况时,反而可能因为操作员“失去实践经验和即时判断力”而加剧风险。这正是《自动化的讽刺》中提出的核心理念:某些自动化的进步反而增加了工作中的危险和复杂性,形成一种“自动化带来的非预期复杂性”。

文章指出,自动化系统的设计不仅要关注机器的性能和效率,更应充分考虑人机交互的心理学和认知因素。简单地将操作员置于辅助甚至旁观的位置,一旦系统发生故障或需求超过预设范围,人的干预变得困难且易出错。这就要求设计者必须在自动化程度与人类干预能力之间找到合适的平衡点,保障操作员能够及时、准确地介入。同时,《自动化的讽刺》强调了培训和信息支持的重要性。由于操作员的角色发生了变化,他们需要通过持续的训练保持对复杂系统的理解和判断能力,防止因过度依赖自动化而导致的技能退化。此外,高效的信息传递系统对于操作员准确判断设备状态、预判潜在风险至关重要。

比斯利的研究不仅对工业自动化设计带来了深远影响,也为后续自动化技术的发展提供了理论基石。随着人工智能和机器学习技术的兴起,自动化系统更加智能化和自主,但同时系统的复杂性急剧提升,这进一步验证并丰富了比斯利提出的讽刺效应。现代工业环境中,如何在高度自动化和智能化的系统中确保人类操作员的有效介入,防止技能丧失以及应对突发状况,仍是设计者和管理者面临的重大课题。《自动化的讽刺》的洞见提醒我们,技术的发展不可忽视人的因素,即使自动化能够优化流程和效率,人类的判断力和经验仍是保障系统安全和稳定的关键。由此,自动化不仅是技术挑战,更是系统工程和人机工程的综合体现。未来,随着自动化和智能化在更多领域的深入应用,相关研究还需继续探索如何构建更具弹性和人性化的自动化系统。

只有理解并有效应对自动化带来的内在讽刺,才能真正实现技术与人类协作的最佳状态,推动社会与工业迈向更安全、高效的新时代。总之,《自动化的讽刺》作为自动化领域的经典文献,揭示了技术进步背后复杂的人机关系与操作风险。其核心观点强调人类操作员在高度自动化环境中的新角色和挑战,促使我们反思如何设计更合理的人机界面及培训体系。在当前智能化浪潮中,重温这一研究所揭示的问题,对于实现安全稳定的自动化系统和可持续发展具有重要现实意义和理论价值。