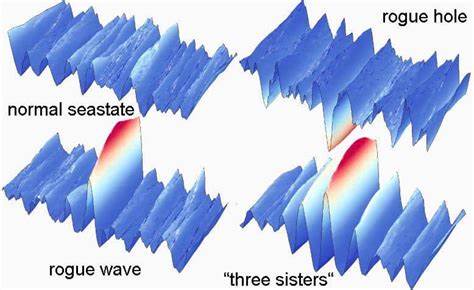

海洋作为地球上最广袤的生态系统之一,其表面波浪的表现形式多种多样,从平静的涟漪到汹涌的巨浪,每一种波形都蕴含着自然力学的奥秘。在众多极端海浪现象中,“流氓波”长期以来引发了科学界和航海界的高度关注。这类异常高大的波浪往往在无预警的情况下突然出现,给船只和沿海地区带来巨大威胁。然而,近年来,科学家发现了一个与流氓波相对应的极端现象——“流氓洞”。这一现象表现为海面异常加深的波谷,形成像“洞穴”般的深坑,具有同样的危险性,却鲜为人知。本文将带您深入了解流氓洞的形成原理、海洋中的表现形式以及与流氓波之间的关系。

流氓洞,亦称为波浪中的逆流氓现象,是指海洋表面出现异常深的波谷。与流氓波不同,这些深谷通过波浪的“破坏性干涉”形成。简单来说,多个波峰和波谷在空间上的叠加不仅可能增加波峰形成极高的波浪,也可能在相反的位置引发波谷的深刻加深,形成临时的海面“洞穴”。这种现象一旦出现在海上,会成为船只航行的巨大隐患。流氓洞往往出现迅速且难以预料,船只如果遭遇突然出现的深谷,可能会导致瞬间失去平衡甚至倾覆。虽然流氓波因其巨大的波高更具威胁性,但流氓洞的破坏力不容小觑。

理解流氓洞的机理,有助于更全面地评估海洋波浪中的极端威胁。流氓波的形成主要源于波浪间的“建设性干涉”,即多重波峰相互叠加,产生远大于平均波高的巨浪。相比之下,流氓洞是“破坏性干涉”的结果,多重波峰和波谷错开叠加,导致部分海面波谷极度拉深,从而形成特别深的海槽。这两个现象虽一正一反,但同样是海洋波浪系统中非线性动力学的表现。学术界对于流氓洞的研究起步较晚,部分原因在于其隐蔽性和测量难度。近年来,随着卫星遥感技术和海洋波浪监测系统的进步,科学家得以更精确地捕捉海面瞬时变化,确认了流氓洞的存在并开始分析其统计特征。

最新研究表明,流氓洞的出现频率与局部波浪系统的构型密切相关。当海洋中的小波浪数目超过一定临界值时,极端干涉现象的概率显著上升,不仅会频繁产生流氓波,也增加了流氓洞的出现几率。风力和风向的复杂变化进一步加剧了局面,使得这些极端现象在恶劣海况下更为常见。例如,在风暴期间,来自多方向的强风促使波浪形态产生巨大变化,导致海面出现“流氓洞”和“流氓波”现象的叠加。流氓洞的探测和预测成为现代海洋科学面临的巨大挑战。与体积庞大、易于通过视觉和雷达观测识别的流氓波不同,流氓洞的深谷浅滩现象更为隐匿且短暂,难以长时间跟踪。

科学家们借助波浪动力学模型以及复杂的时间序列分析方法,如Grassberger-Procaccia分析,试图找出波浪系统中哪些组合预示着流氓洞的生成。在海洋安全领域,认识流氓洞同样重要。传统的航海预警系统多集中于检测异常高浪的风险,而忽视了异常深谷对船只稳定性的威胁。一些船舶事故调查显示,遇到流氓洞时,船体可能突然下降进入深谷,导致快速失稳或机械设备受到损害。未来提升海洋安全,需要将流氓洞纳入监测蓝图,实时分析波浪组合和干涉模式,提前发出预警。除了安全角度,理解流氓洞的形成也有助于揭示海洋波浪的基本物理机制。

波浪的非线性相互作用和干涉现象构成了海洋动力学的重要基础,这不仅关系到气象与气候预报,还影响海洋工程、海上风电平台设计等多个领域。例如,海上风力发电机组需要设计成既能抵御高浪冲击,也能适应由于波谷突然加深带来的结构应力变化。历史上传说中的“三姐妹”现象,是指三个连续的大浪依次出现,形成极端海况。这一现象往往与复杂的非线性波浪相互作用相关,也与流氓波和流氓洞存在一定联系。在“三姐妹”中,伴随巨浪出现的深谷极可能对应流氓洞,极大提高了海上航行的风险。尽管流氓波和流氓洞的研究尚处于不断深化阶段,现代科学技术已能初步实现对这些极端现象的实时监测。

例如,海洋浮标系统结合卫星遥感和人工智能算法,能够分析波形变化,评估流氓事件生成概率。未来,随着计算能力和观测技术的提升,相关预警模型将更加精准,对航运、渔业和海洋开发等产生积极影响。除了自然因素,全球气候变化或对流氓波和流氓洞的发生频率产生潜在影响。气候变暖导致风场模式改变,海洋表面动力环境变得更加复杂,极端波浪事件可能因此更为频繁。科学界正关注气候变化背景下极端海浪事件的演变趋势,以期提前制定有效的适应策略。总的来说,“流氓洞”作为流氓波的逆向表现,揭示了海洋波浪系统的复杂非线性本质。

它们共同展示了海洋环境的不可预测性和潜在威胁,提醒人们更全面地理解和尊重海洋的力量。未来,随着科学研究的不断深入,人类将拥有更强大的能力来预测这些极端波浪现象,从而最大限度地保护海上生命和财产安全。