福尔多铀浓缩厂(Fordow Enrichment Plant),又被称为阿尔加迪尔项目(Al Ghadir),是伊朗核计划中的一个核心设施。根据2018年以色列从德黑兰缴获的核档案,该设施从2002年起秘密建设,旨在生产武器级铀,支持伊朗核武器开发项目。此次档案的公开,彻底改变了国际社会对福尔多工厂性质和功能的认知,并揭示了伊朗早期核武计划的隐秘轨迹。福尔多工厂位于德黑兰附近圣城库姆,是一个深埋地下的铀浓缩设施,因其地理位置隐匿且设计坚固,成为武器级铀生产的理想场所。这一设施最初由伊朗军方主导,纳入代号为“阿玛德计划”(Amad Superorganizational Plan)的核武器研发体系。据核档案显示,福尔多工厂设计之初依赖于低浓缩铀(LEU)作为原料,通过多级分级加工作用生产90%以上的高浓缩、武器级铀。

这意味着伊朗核武计划紧密结合了其民用核项目,尤其是原料供应主要依靠伊朗原子能组织(AEOI)运营的铀浓缩厂所提供的低浓缩铀。福尔多工厂的设计能力可实现每年生产足以制造一至两枚核弹头的武器级铀,这一产能规模体现了伊朗早期核武器项目的野心。2009年,随着西方情报部门在卫星图像和情报收集方面的压力,伊朗被迫向国际原子能机构(IAEA)披露了福尔多核设施的存在。然而,伊朗宣称该厂直到2007年才开始建设,且仅用于生产低于5%的低浓缩铀,供和平用途。核档案证实这一说法为假,建设工作最早可追溯至2002年,且设计功能明确包含武器级铀的生产。阿尔加迪尔这一代号源自伊斯兰什叶派的重要历史事件加迪尔盛宴,象征着伊朗最高领导人与宗教信仰的紧密关联。

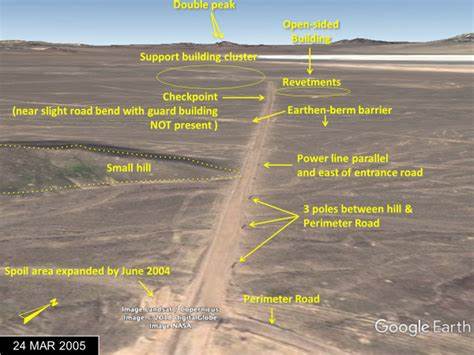

尽管伊朗高层多次宣称伊斯兰教法禁止核武器研发与使用,阿尔加迪尔项目隐藏的真相显示了伊朗核计划的双重性质及其复杂的军民融合态势。福尔多工厂的地下隧道长达两百五十米,宽度约十三米,设计中包含防护爆炸的拦截装置,以保护设施免受空袭。核档案中提供的设计图纸与卫星影像高度吻合,证实了其军事用途与严密的隐蔽性。核档案中还披露了军方与伊朗原子能组织之间复杂的合作关系。2001年,一份未署日期但被估计为当年起草的文件显示,伊朗原子能组织将从3%浓缩的铀六氟化物升级至90%以上的责任和技术转移给国防部。此举显示军方主导武器级铀的进一步浓缩工作,而民用机构则负责低浓缩铀的初级阶段。

这种分工体现了伊朗核计划中官方的军事与民用核项目相互支持、不可分割的现实。虽然福尔多工厂的存在在2009年被披露后,核查机构和西方国家对其核武用途表达严重关切,伊朗随后被迫将该厂改为仅生产低浓缩铀,接受国际监督与限制。但正如核档案中体现的,该厂设计和建设的军事潜力未曾完全消除,且伊朗保留在未来快速转向武器级铀生产的能力。国际原子能机构对福尔多的监测报告多次强调伊朗在设施功能与用途申报上的不一致,揭示出伊朗在申报时多次更改浓缩目标和工厂用途,增加了国际社会对其真实意图的怀疑。福尔多铀浓缩厂的存在及其设计意图成为理解伊朗核武计划不可或缺的关键。它非但显示了伊朗核计划的历史深度和复杂度,也提出了国际社会在缔结和执行核查协议时面临的巨大挑战。

福尔多深埋地下的布局和军民融合的战略令其成为极难彻底监控和拆除的核设施。尽管伊朗通过联合全面行动计划(JCPOA)限制了福尔多的铀浓缩活动,但随着协议执行期限的临近,国际社会对于该设施可能复活的关注依然未减。核档案的披露再次证明了伊朗过去核计划中的隐瞒行为,并揭示了福尔多工厂与更广泛核武计划之间紧密的关联。核档案显示,伊朗将福尔多设施的控制权从军方转交给原子能组织,但并未彻底放弃其武器级铀生产设计,只是将其隐藏在民用核项目的表面之下。这种战略转换显露了伊朗在面对国际压力时,通过模糊军民界限维持核武潜力的策略。福尔多铀浓缩厂作为核武计划的“长杆”,其曝光与持续存在对全球核不扩散体系提出了严峻考验。

本文旨在剖析福尔多厂的背景信息、技术能力及其在伊朗核野心中的地位,探讨国际社会在识别和管控类似核设施中的经验教训。福尔多的秘密设计与建造过程反映出核情报收集与核监察机制的复杂性和局限性。作为深刻揭示伊朗核计划隐秘层面的重要证据,福尔多核设施激发了对未来中东地区核安全与稳定不可忽视的担忧。国际社会必须强化多边合作,以确保对类似核设施的持续监控与防范,防止地区核军备竞赛升级。同时,福尔多案例也呼吁国际原子能机构和情报机构加大核核查和情报共享力度,堵塞信息空白,提升对核计划真实意图的判断能力。面对福尔多铀浓缩厂背后的复杂军事和政治背景,理解其功能和历史发展,对制定有效核外交政策至关重要。

福尔多不仅是对伊朗核计划的审视窗口,也映射出核技术双重用途国家面临的国际法律和道德挑战。未来,国际社会如何通过外交、监察和技术手段实现对福尔多类核设施的透明监管,将成为衡量全球核不扩散体系成败的重要标尺。