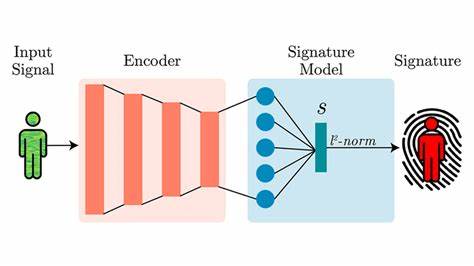

随着无线通信技术的飞速发展,WiFi网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。大多数人可能只将WiFi视为提供上网连接的工具,然而,最新的研究表明,WiFi信号不仅仅可以传递数据,还能够通过对信号变化的分析,实现对个体的唯一识别。这种通过WiFi信号破解个体身份的技术正在开启新的生物识别时代,同时也带来了诸多隐私和安全方面的挑战。 最近,意大利拉萨皮恩扎大学的研究团队开发了一款名为WhoFi的系统,该系统不依赖传统的可视化或物理接触手段,而是通过分析WiFi信号在空间中传递时因人类存在而产生的细微扰动,实现对个体的高精度识别。WhoFi利用了所谓的通道状态信息(Channel State Information,简称CSI),这是一种能够捕捉WiFi信号随时间和空间变化的动态数据。通过深度神经网络模型,WhoFi能够将这些因人体动作和存在引起的信号变化转化为个人“无线指纹”,做到95.5%的准确率识别率,即使是在复杂环境和不同光照条件下依然保持稳定。

该技术最显著的优势之一是无接触式和隐蔽性。不同于监控摄像头或传统指纹识别,WhoFi无需任何可见设备或主动配合,被识别人只需在WiFi信号覆盖范围内即可。甚至在完全黑暗、墙壁或障碍物阻挡的情况下,系统依然能够准确捕捉到信号扰动并识别身份。这为安保、建筑智能管理乃至医疗监测等领域带来了革命性的应用可能。 在健康监测方面,无需穿戴设备或安装摄像头的非侵入式识别方式,能够帮助实时追踪老年人行动轨迹,实现跌倒检测等功能,提高居家护理和紧急响应效率。商业环境中可用于访客管理、精准客户识别和行为分析,有助于提升服务体验和运营效率。

安全领域则可以进一步构筑无死角的隐形监控体系。 尽管如此,该项技术同样展示出明显的隐私风险。WiFi信号无处不在,若技术被滥用,个人的行踪和行为模式可能在不知情的情况下被持续追踪。与传统摄像头不同的是,WiFi识别远不易被察觉,令用户难以采取防范措施。长期监控还可能揭示个人的生活规律、隐私偏好甚至身体健康状况,造成隐私泄露或滥用的风险。 研究团队在论文中指出,WhoFi不直接收集传统意义上的个人身份信息,而是基于无线信号的非视觉生物特征数据,力图实现某种程度的“隐私保护”。

他们强调技术本身是中立的,但其应用环境和管理规范对于隐私保护尤为关键。公众、企业及监管机构需共同制定相应法律框架和伦理标准,确保技术发展与隐私保障之间取得平衡。 除了WhoFi,全球范围内也有多项类似基于WiFi的动静态识别技术出现。例如,美国加州大学圣巴巴拉分校研究人员开发的系统能够透过墙壁勾勒出人体轮廓甚至识别手写字迹,卡内基梅隆大学则借助普通WiFi路由器进行室内人体位置和姿态检测,这些创新展示了WiFi信号在感知领域的无穷潜力。 细究其原理,WiFi信号在传播过程中会受到人体等障碍物的反射、散射和吸收,从而产生微小到难以检测的变化。通过高性能计算与机器学习技术,将这些复杂信号加工分解,便能够提取个体特有的动态特征。

此过程类似于指纹或面部识别中的个体标识符提取,是新型无线生物识别技术的重要基础。 值得关注的是,WiFi识别技术无需额外硬件投资,利用现有的WiFi网络基础设施即可实施,令该技术具备高效能和广泛适用性。未来随着物联网和智能家居设备的普及,基于WiFi的个体识别与监测技术将更加普遍,带动智能化水平提升。 然而,在追求技术创新的同时,也必须正视技术潜在的伦理和法律问题。例如,未经用户同意的追踪行为是否侵犯隐私?相关数据如何存储、加密与使用?监管如何覆盖跨国数据流动?这些问题需要学术界、产业界与政策制定者共同探讨,构建公开透明、公正合理的管理体系。 此外,用户自身也应增强信息安全意识。

简单的网络安全措施如定期更改WiFi密码、关闭不必要的无线设备、使用虚拟专用网络(VPN),在一定程度上可以缓解被动识别的风险。同时,关注设备厂商和服务商的隐私政策与安全保障,也是防范措施的重要一环。 综上所述,基于WiFi信号的个体唯一识别技术融合了先进的通信科学和人工智能,是未来智能监测与安全管理的重要工具。其非接触、全天候、隐蔽性强的特性使其具备巨大应用潜力,涵盖医疗、安防、零售等多个领域。然而,同时也为社会带来了隐私保护的新挑战。只有在技术与伦理规范同步推进的前提下,才能实现安全可靠且尊重隐私的无线生物识别新时代。

未来的发展中,除了完善算法和系统性能,如何建立完备的隐私保护机制,达成技术便利性与用户权利的平衡,将成为推动WiFi识别技术落地应用的关键。公众应了解这项技术的基本原理及影响,以理性态度面对新兴技术带来的风险与机遇。通过多方合力,建立安全可信赖的无线身份识别体系,为智慧社会奠定坚实基础。