通货膨胀目标制:概念与运作机制 在经济管理的复杂领域中,通货膨胀目标制(Inflation Targeting)作为一种现代货币政策工具,逐渐成为各国央行常用的策略。近年来,随着全球经济一体化和市场波动的加剧,了解通货膨胀目标制的重要性愈发凸显。那么,什么是通货膨胀目标制?它又是如何运作的呢? 首先,通货膨胀目标制是一种政策框架,央行设定明确的通货膨胀率目标,并通过调整利率和其他货币政策工具来实现这一目标。通货膨胀通常被定义为物价水平的持续上升,其对经济的影响深远。适度的通货膨胀有助于刺激消费和投资,但过高的通货膨胀则可能导致货币贬值,削弱消费者和投资者的信心,因此,各国央行都非常重视通货膨胀的管理。 通货膨胀目标制的核心在于透明度和可信度。

央行不仅需要设定一个清晰的通货膨胀目标,比如2%的年通货膨胀率,还需通过定期发布经济报告、政策声明和媒体发布会等方式,向公众和市场传达其政策意图和行动计划。通过这种透明的沟通机制,公众可以更好地理解央行的决策,形成合理的预期,从而增强政策效果。 以新西兰为例,该国是最早采用通货膨胀目标制的国家之一。自1989年以来,新西兰中央银行便以2%的通货膨胀目标为指导,取得了显著的经济成果。新西兰的成功经验给其他国家提供了有益的借鉴,许多国家纷纷效仿,建立起自己的通货膨胀目标制。 那么,通货膨胀目标制是如何运作的呢?首先,央行会通过货币政策工具,如调整利率、控制货币供应量等,来影响经济活动。

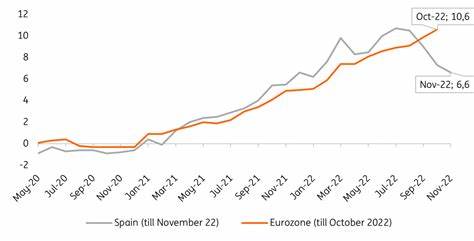

当通货膨胀率高于目标时,央行可能会提高利率,以此来抑制消费和投资,缓解价格上升压力。反之,当通货膨胀率低于目标时,央行可能会降低利率,以刺激经济增长,推动通货膨胀回升。 此外,通货膨胀目标制还强调了经济数据的监测和分析。央行会定期评估经济形势,包括GDP增长、失业率、消费支出等多方面的数据。通过对这些数据的深入分析,央行可以更准确地判断通货膨胀走势,为政策调整提供依据。 尽管通货膨胀目标制在许多国家取得了成功,但也面临着一些挑战和批评。

首先,设定通货膨胀目标本身并非易事。不同国家的经济结构、市场条件和社会需求各不相同,如何找到一个适合本国的通货膨胀目标,始终是一项复杂的任务。此外,通货膨胀目标制对央行的独立性和透明度提出了更高的要求。若央行过于受政治因素影响,可能会导致政策的短期化和不稳定,削弱通货膨胀目标制的效果。 此外,全球化时代下,外部经济因素对国内通货膨胀的影响也日益显著。国际市场波动、原材料价格上涨、甚至地缘政治风险,都可能对国内的物价水平产生直接冲击。

在这种背景下,单靠国内的货币政策手段,很难有效应对复杂多变的经济环境。 为了解决这些问题,一些央行开始采用“灵活目标制”,即在通货膨胀目标的框架内,适度考虑其他经济指标,如就业、经济增长等。这种方式试图在保留通货膨胀目标制优势的同时,更加符合经济发展的实际情况。 总的来说,通货膨胀目标制是一种系统化、透明化的货币政策框架,它通过设定明确的通货膨胀目标,引导市场预期,促进经济稳定发展。尽管面临诸多挑战,但其在全球范围内的推广和应用证明了这一政策工具的有效性和必要性。 现如今,随着经济全球化的深入发展,各国经济联系愈加紧密,通货膨胀目标制的研究与实践依然是经济学家和政策制定者关注的重点。

无论是在应对突发经济危机,还是在实现长期经济增长目标方面,加强对通货膨胀目标制的研究,将有助于各国在复杂的经济环境中保持稳定,实现可持续发展。 在这个快速变化的时代,通货膨胀目标制所承载的责任和挑战,也提醒着我们对经济的未来保持谨慎和期待。唯有不断探索创新,才能更好应对未来可能出现的各种经济挑战,为实现更加繁荣的经济环境而努力。