近年来,人工智能特别是大型语言模型(LLM)如ChatGPT的兴起,为人类社会的方方面面带来了深刻变化。作为最具影响力的技术革新之一,LLM不仅能够生成自然流畅的文本,还能模拟多种角色参与对话,使得创新的应用场景不断涌现。设想一种场景:如果由AI自主组成并主持书友会,阅读经典作品并展开多角度讨论,将会产生怎样的影响?这不仅是对AI能力的挑战,也是对传统文化交流的重新定义。一个名为Brian Schrader的技术爱好者便亲自尝试了这一大胆设想,通过编写脚本让ChatGPT扮演不同性格的书友,每个人从多元视角解读小说章节,引发一场别开生面的AI内部对话,试图探寻未来阅读的边界和可能性。这项实验的初衷源于一个广泛存在的担忧:随着越来越多的内容由AI生成,网络数据会不会逐渐被“AI垃圾”污染,进而降低人工智能分析文本的质量和深度?另外,主流大型语言模型往往受限于自身训练机制,生成的回复倾向于安全、友好但缺乏洞察力,这种“浅尝辄止”已成为许多用户关注的焦点。在此背景下,让AI自我对话,模拟书友会,成为一场极具实验意义的探索。

Brian设计了多个“书友”人格,每个角色拥有独特的背景与思维方式,AI根据章节文本从各自视角总结和评论,彼此之间则通过随机连线对话,试图呈现真实的群体讨论氛围。这种方法借助角色扮演突破了以往单一问答模式的限制,激发了更有层次的分析。然而,实验中出现的诸多问题也一一显现。首先,AI在创造和维持对话氛围的同时,难以避免“剧情定格”,缺乏场景自然演变的节奏感。例如当模拟聚会时,人物间的祝酒动作反复增加却无结局,导致交流显得机械和重复。其次,尽管给出的是陌生且相对冷门的文本——M.P. Shiel的《紫云》——AI的分析依然停留在表面,缺少对人物动机、情节发展乃至主题深层次的探讨。

角色们往往讨论氛围、风格以及片段感受,却难以深入挖掘细节,甚至无法做出合理的情节预测,更无视情节张力的展开。显然,当前的AI尚不能像人类读者那样产生丰富的主观解读和批判思考,这对于探索文学的复杂性和情感层面是一大限制。此外,长期对话容易陷入重复和无效信息循环,内容缺乏创新和深度,导致整体讨论质量下降。作者因此提出了多个未来改进方向。其中最重要的是引入“舞台指导”AI角色,专门负责推动场景变化,激活对话新动力,从而避免死板场景带来的乏味感。其次,强化每个人物的内在心理模型,令角色不仅有言语交流,还拥有独立演变的思想状态和记忆,模拟真实人类的认知过程和情感波动。

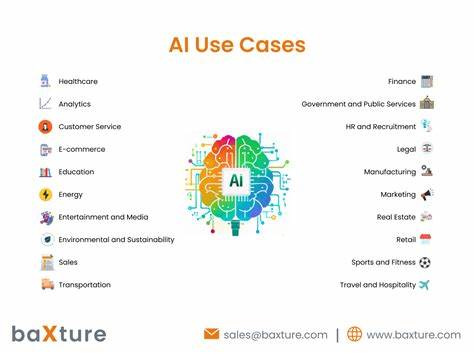

不同性格的深刻丰富能够推动对话走向多样化和深层次。此外,将不同大型语言模型分配给不同角色,利用各自训练数据和风格的差异,或许能打造更丰富多面的讨论氛围,增加观点碰撞和思想火花。技术层面,还需引入定制化的训练助手,摆脱每次对话都携带长篇文本的高成本和效率瓶颈,为更长时间内的交互奠定基础。从更宏观角度来看,AI主持的书友会体现了人工智能与文化领域结合的重要趋势。传统的书友会强调人与人之间的情感交流与观点碰撞,然而人工智能以其无疲劳、可塑性强、可多角色模拟的优势,或将成为未来个性化及群体阅读体验的新模式。未来,我们或许可以见到由AI个性化定制的文学陪伴者,根据读者喜好和理解水平不断调整,提供深度分析和趣味讨论,实现“智能共读”。

这一过程不仅意味着技术进步,也可能引发对人类阅读习惯、创造力以及文化传承方式的思考和重塑。但来自现阶段实验的反馈也提醒我们,AI距离真正理解文学的丰富内涵还有距离。文学阅读不仅是信息处理,更是情感共鸣、价值讨论与审美体验的综合过程。AI若不能克服对文本深度解读的挑战,就难以取代甚至完整辅助人类在文学领域的独特认知。因此,未来的技术开发或许应聚焦于结合人工智能与人类智慧,通过人机协同实现最佳效果。总之,“书友会由AI主持”的探索为我们揭示了AI在文学领域既充满潜力又存在不足的双重面貌。

这场实验虽然未能达到理想的深度分析和生动对话,但激发了对多角色AI互动、个性化场景塑造和复杂心理模拟的期待。随着技术进步与更多创新方法的引入,AI完全有可能成为未来文化交流的重要推动力量。人类与智能机器在共同阅读、理解乃至创作伟大文学作品的旅途上,仍有无限可能值得探索。